Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

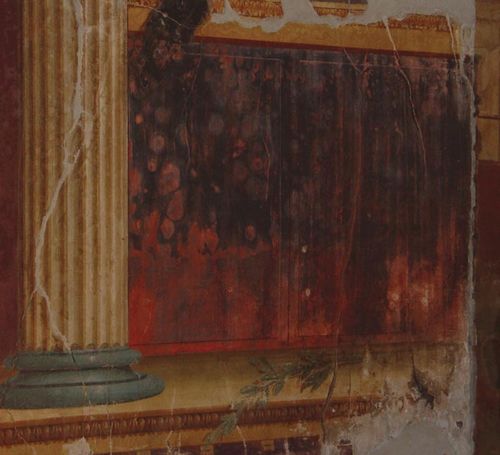

Le noircissement du cinabre des murs d'une villa

Le 24 août de l'année 79 après Jésus Christ, le Vésuve est entré en éruption recouvrant de cendres et de pierre ponce toutes les villes aux alentours. La villa Sora, à Torre del Greco, avait donc complètement disparue, jusqu'à ce que des fouilles, entamées il y a 20 ans, l'ait remise en lumière. Dans les restes de la maison, la couleur rouge typique des fresques murales est très vite devenue noire à plusieurs endroits et ce, dans un processus de dégradation rapide qui n'est pas encore très bien compris par les scientifiques.

Le problème du noircissement du cinabre est connu depuis l'antiquité. Déjà, au 1er siècle avant Jésus Christ, Vitruvius, dans son traité "De Architectura" mentionnait ce problème, qui était contourné par l'application d'une sorte de vernis protecteur à base de "cire punique". Cependant, les causes et mécanismes responsables de la décoloration du cinabre demeurent encore assez mystérieux, ce qui pose un véritable défi pour les conservateurs et les restaurateurs. La réponse la plus communément acceptée est que l'exposition au soleil transforme le cinabre en une autre phase, le métacinabre, de couleur noire.

Une équipe de chercheurs franco-italienne a étudié quatre échantillons de peinture murale de la villa Sora en utilisant la lumière synchrotron de l'ESRF pour vérifier si cette hypothèse était correcte. L'équipe a trouvé que la composition chimique dans les parties altérées était complètement différente de celle du cinabre mais aussi du métacinabre, et que d'importantes réactions chimiques avaient eu lieu dans les différents échantillons. D'un côté, le cinabre avait réagi avec le chlore conduisant ainsi à la formation de composés de chloro-mercure (le chlore provenant de la mer et peut-être aussi de cire punique). D'un autre côté, une couche noire et dense de sulfate de calcium, aussi appelée gypse, a été mise en évidence.

Les scientifiques ont poursuivi leurs recherches et ont étudié une section transversale de l'un des échantillons pour établir la profondeur de pénétration de l'altération dans la peinture. Ils ont ainsi découvert que cette couche ne mesurait pas plus de 5 microns et que dessous, le cinabre était intact.

Temps et contamination

Pourquoi le rouge devient-il noir si rapidement ? "La distribution chimique des échantillons n'est pas stable, ce qui signifie que les conditions atmosphériques jouent probablement un rôle dans ce changement de couleur", explique Marine Cotte, premier auteur de l'article. "Le soleil influence certainement ce processus, mais il est possible que la pluie le fasse aussi" ajoute-t-elle. Une contamination atmosphérique ou des activités bactériennes peuvent également contribuer à des mécanismes de sulfatation. "Les recherches effectuées à l'ESRF ont une importance capitale non seulement pour la conservation des peintures murales de la Villa Sora, mais plus généralement pour la préservation des peintures murales romaines qui ont été découvertes dans les plus importants sites archéologiques romains (comme Pompéi et Herculanum)" explique Corrado Gratziu, Professeur Emérite de géologie, spécialisé en pétrologie des roches sédimentaires, à l'Université de Pise, et qui est aussi membre de l'équipe.

Les expériences réalisées à l'ESRF ont nécessité un faisceau très petit (de 100 à moins de 1 micron) et très intense pour pouvoir détecter de faibles concentrations d'éléments et fournir des informations chimiques détaillées. Elles ont été effectuées sur la ligne de lumière de microscopie par rayons X (ID21) en combinant les techniques d'imagerie par micro fluorescence X et spectroscopie d'absorption X. La première technique a été utilisée pour détecter le chlore et la présence de soufre, la deuxième pour identifier leur spéciation, c'est-à-dire la manière dont ces éléments sont liés aux autres atomes.

Ces recherches sont encore loin d'être terminées: "La prochaine étape consistera à étudier d'autres échantillons, qui ne proviendront pas seulement de fresques dans des sites archéologiques mais aussi de peintures conservées dans des musées. De cette façon, nous pourrons comparer les résultats et mieux établir les causes de leur dégradation" explique Marine Cotte.

La cité ancienne de Pompéi a été inscrite au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO en 1997. Selon le Ministère italien des Affaires Etrangères, elle est le site archéologique le plus visité en Europe.