Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Avertissement: Cette news rétro retranscrit des connaissances scientifiques, techniques ou autres de 1902, et contient donc volontairement les arguments, incertitudes ou erreurs d'époque.

... Et le démon lui donna l'araignée (V.HUGO)

Dans son épique fable de la Légende des Siècles, Victor Hugo attribue à l'esprit du mal la création de l'araignée. Dieu, il est vrai, prend sa revanche en faisant du monstre une maquette d'où il tirera le Soleil. Mais c'est là un des jeux familiers au génie antithétique du grand poète ; l'araignée ne méritait certes "ni cet excès d'honneur, ni cette indignité" ; elle est laide assurément, et, comme la plupart des êtres, féroce dès qu'il d'agit de se nourrir, mais elle n'est point au fond plus méchante ni plus affreuse que beaucoup d'insectes, voire que certains vertébrés. Elle ne possède pas davantage la splendeur de l'Astre-roi, et cependant elle collabore pour son humble part à l'harmonie de l'Univers ; elle joue sur cette terre un rôle à coup sûr modeste mais parfaitement honorable et utile la plupart du temps. L'Araignée n'est disgraciée qu'en apparence, sous le masque odieux se cache le plus original et peut-être le plus industrieux des animaux.

Une incomparable fileuse

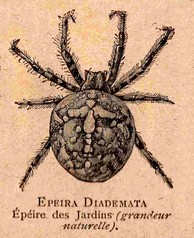

Remarquez combien l'araignée est bien propre au métier de tisseuse auquel la nature semble l'avoir condamnée pour vivre. Les pattes longues, flexibles, portent à leur extrémité des peignes ou démêloirs qui en font d'excellents outils pour filer et pour tisser. Le ventre énorme de l'araignée est comme un magasin ou plutôt comme un laboratoire où tout est disposé pour la fabrication de la soie.

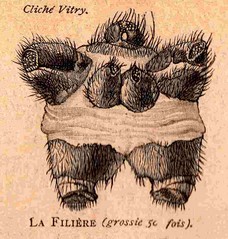

Les glandes de l'abdomen la sécrètent: elle en sort comme un liquide visqueux qui s'épaissit à l'eau. Au débouché des glandes, cette soie, encore gluante, est prise par les "filières", sorte de cribles percés de trous excessivement petits, elle passe dans les tubes fileurs où elle s'étire en fils si ténus, si minces, qu'il en faudrait, d'après Réaumur, 1800 pour atteindre la grosseur ordinaire d'un fil.

Les filières, au nombre de 6 en moyenne, présentent de 1000 à 400 orifices qui jouent ensemble ou séparément pour la production du fil.

La soie d'araignée

La soie de l'araignée, fine, éclatante comme l'or, ne pouvait manquer de tenter les amateurs. Bien des essais pour l'utiliser ont été faits depuis deux siècles: le premier remonte à l'année 1709. Ces essais ont été jusqu'ici, il faut le dire, presque infructueux.

Cela tient aux qualités mêmes de la matière qu'on met en œuvre.

Le fil à soie de l'araignée, en raison de sa finesse extrême, est presque inutilisable pour la pratique industrielle. On le comprend sans peine, lorsqu'on songe que pour obtenir une livre de soie 3500 vers à soie suffisent et qu'il ne faut pas moins de 22 000 araignées. Elever 22 000 araignées, n'est pas un problème facile à résoudre, étant donné le caractère peu sociable de ces animaux qui se mangent, comme on dit, en famille !

On a vu pourtant figurer à l'Exposition de 1900, dans le pavillon de Madagascar, un ciel de lit en soie d'araignée. L'araignée qui la produit est la Nephila Madagascarensis, dite dans le pays "Halabé". Mais l'énorme prix de revient d'une telle marchandise ne permettra pas de longtemps de se payer pareilles fantaisies.

Comment l'araignée fait sa toile

.

Dans nos habitations, dans nos jardins, partout se trouve la "toile" de l'araignée, tourment des ménagères soigneuses.

Cette toile vaut mieux que sa réputation. Admirez avec quel art, quelle heureuse appropriation des moyens et des lieux, elle est tissée. Il n'y a pas de soins que l'araignée ne prenne pour assujettir sa toile, la placer dans les conditions les plus favorables ; et souvent elle s'enquiert assez de l'état de l'atmosphère pour tendre ou relâcher ses filets, lorsque le temps se charge ou se radoucit.

La toile est tantôt verticale, tendue comme un rideau diaphane entre deux buissons, tantôt horizontale et relevée aux angles, on forme de hamac. Ou bien elle se compose de deux planches superposées, ou encore elle forme une sorte de housse qui entoure des branches entières (groseillier, etc.).

Rien de plus curieux que de voir travailler l'Epeire, l'araignée des jardins.

Juchée au sommet d'une branche, elle tourne son abdomen dans la direction du vent et "dévide" un fil qui vogue dans l'air et finit par se fixer. Le petit pont est-il solide ? L'araignée s'en assure en pesant dessus de tout son poids, puis elle s'aventure le long de la voie aérienne, pour aller en reconnaître l'autre extrémité. Si tout va bien, elle enroule autour du premier une quantité d'autres fils, jusqu'à ce qu'il lui paraisse que la cordelette est assez solide pour supporter le faible poids de la toile.

Maintenant, il s'agit d'établir une communication avec le sol. Notre fileuse se jette du haut du pont, et dévale vers la terre, le long d'un nouveau fil qu'elle transforme en un petit cordeau, comme le précédent.

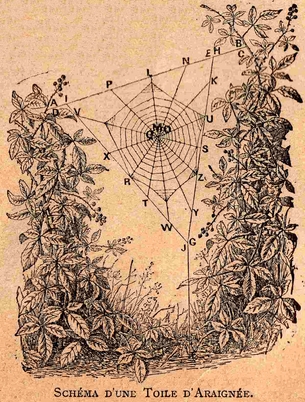

Remontant sur le pont, la petite bête calcule à peu près le centre du triangle - affaire de géométrie - et descend de nouveau du point L jusqu'au point M ; à cet endroit elle laisse une pelote de fils agglutinés à laquelle se rattacheront tous les rayons de la toile.

Ceux-ci sont faits les uns après les autres, dans un ordre déterminé qu'indiquent les lettres du schéma. L'araignée va toujours en croix, de N au centre, du centre à R, de R au centre, du centre à P, et ainsi de suite pour tous les rayons.

Il n'y a plus qu'à tracer le rayon circulaire, elliptique plutôt. Partant du centre, l'araignée passe d'un fil à l'autre, en s'arc-boutant au moyen de ses pattes antérieures, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée sur les bords du triangle.

Enfin, elle retourne au centre, en suivant le même chemin, et en recouvrant le fil d'une matière visqueuse qui retiendra plus sûrement la proie.

Ouf! La toile est terminée. L'araignée se place au centre. Malheur aux imprudents moucherons ! Parfois, désastre affreux, un des fils d'attache s'entortille autour du nez d'un promeneur, ou à l'extrémité d'une ombrelle ; ou bien deux moineaux qui se chamaillent passent au travers de la toile, à moins que ce ne soit une hirondelle à la poursuite d'un insecte.

Navrée, le ventre vide, la pauvre araignée répare tant bien que mal les dégâts causés par les trouble-fête, ou recommence une nouvelle toile ; les moucherons du voisinage, les petits papillons bleus vivront une heure de plus...

La toile est donc un piège perpétuel tendu aux moucherons insoucieux, aux mouches et autres insectes qui dévastent les fleurs et les légumes de nos jardins, les fruits de nos espaliers et de nos vergers. Toujours aux aguets, l'araignée se cache dans le voisinage de sa toile. La moindre secousse imprimée à ses filets la fait accourir: elle garotte l'insecte imprudent qui s'empêtre dans les mailles et le paralyse ou le tue en le serrant entre ses crocs venimeux.

La semaine prochaine: Les différentes araignées, les terriers...