Voir tourner le coeur des étoiles

Publié par Adrien,

Source: CNRSAutres langues:

Source: CNRSAutres langues:

7

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

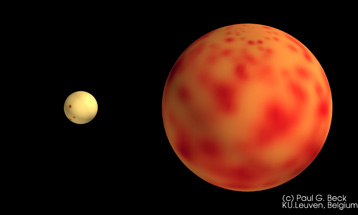

Comparaison de la taille du soleil et avec celle d'une géante rouge.

© Paul G. Beck/KU Leuven, Belgium

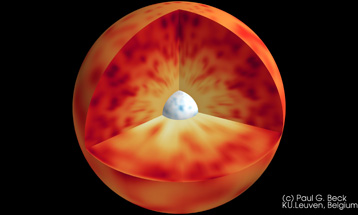

Le noyau chaud dans le centre de la géante tourne 10 fois plus vite que la surface.

© Paul G. Beck/KU Leuven, Belgium

Les géantes rouges représentent un stade très avancé de l'évolution des étoiles: elles ont brûlé tout l'hydrogène primordial contenu dans leur cœur. Les réactions de fusion nucléaire, qui transforment cette matière première en hélium, se déplacent alors vers les couches les plus externes de l'étoile. Celle-ci enfle et devient alors géante et rouge. Le principe fondamental de conservation du "moment cinétique" exigerait que le cœur de ces étoiles tourne plus vite que leur enveloppe (6). Mais jusqu'ici, il était impossible pour les astrophysiciens de vérifier directement cette hypothèse, appréhendée uniquement au moyen de calculs théoriques. De même, il était impossible de déterminer avec précision les propriétés de rotation de ces astres.

Dernièrement, grâce à l'astérosismologie, en étudiant les vibrations propres des étoiles, une équipe internationale est parvenue à localiser les réactions de fusion nucléaire au sein de leur cœur. Deux types d'ondes se propagent à l'intérieur de l'étoile: des ondes acoustiques (ou sonores) dans ses couches externes et des ondes de gravité dans son cœur. Parfois des "modes mixtes", mélanges d'ondes de gravité et d'ondes acoustiques, sont aussi observés. Ils permettent de sonder un très large volume dans la structure de l'étoile.

Aujourd'hui, grâce à l'astérosismologie et aux données recueillies par le satellite Kepler, des chercheurs, notamment de l'AIM (CEA-Irfu, CNRS, Université Paris Diderot) et du LESIA (Observatoire de Paris, CNRS, UPMC, Université Paris Diderot), ont pu mesurer pour la première fois la vitesse de rotation d'une étoile géante rouge, en fonction de la profondeur de la couche de matière sondée, et jusqu'au cœur de l'astre. Leurs travaux ont porté sur l'analyse de trois étoiles: KIC 8366239, KIC 5356201 et KIC 12008916 parmi celles observées entre les constellations de la Lyre et du Cygne. Ils ont notamment observé que le cœur de ces géantes rouges, environ 40% plus massives que le Soleil, tourne jusqu'à 10 fois plus vite que leur enveloppe. C'est en utilisant les "modes mixtes" que les chercheurs ont ainsi "vu" le cœur des géantes tourner. "Avec ces résultats, nous confirmons les prédictions théoriques établies auparavant, explique Rafael Garcia, chercheur de l'AIM, qui a participé à l'étude. En revanche, ce qui est nouveau et qui était inimaginable il y a encore quelques années, c'est de pouvoir faire des mesures directes de la rotation interne des étoiles, à différents moments de leur évolution. Pour la première fois, nous allons pouvoir confronter des mesures à nos modèles purement théoriques. C'est une véritable révolution."

Cette étude ne peut pour l'instant être adaptée au Soleil en raison de la forte convection de ses régions extérieures ; les modes acoustiques dominent largement les modes de gravité, et les "modes mixtes" et de gravité n'ont pu être isolés. Néanmoins, les chercheurs espèrent à terme obtenir des informations sur la rotation du cœur du Soleil, l'astre du jour, ce qui constituera une avancée majeure pour la compréhension de l'évolution de la rotation interne des étoiles et sa modélisation théorique.

Notes:

(1) AIM: Astrophysique, Instrumentation et Modélisation.

(2) Irfu: Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers.

(3) LESIA: Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique.

(4) Astérosismologie ou sismologie stellaire: technique qui consiste à analyser les très faibles variations de luminosité des astres qui traduisent les oscillations de leur structure et ainsi permettre de sonder la structure interne des étoiles.

(5) Le financement de la mission Kepler est fourni par le département des missions scientifiques de la NASA. Les auteurs remercient les équipes techniques et scientifiques de Kepler.

(6) A masse égale, un objet tourne plus vite sur lui-même quand son rayon diminue. C'est cette loi qui s'applique lorsque le patineur, pour faire la toupie, ramène ses bras près du corps: le mouvement de rotation s'accélère.