🪐 Ein Planet in der habitablen Zone und mit einer Atmosphäre in nur 41 Lichtjahren Entfernung?

Der Planet TRAPPIST-1 e umkreist einen Roten Zwergstern, der viel kleiner und kühler ist als unsere Sonne. Diese besonderen Sterne, deren Temperatur etwa 2500 Grad Celsius beträgt (verglichen mit 5600 Grad bei unserem Stern), bieten besondere Bedingungen für die Suche nach Exoplaneten. Ihre habitable Zone, jene Region, in der Wasser in flüssiger Form existieren könnte, liegt viel näher am Stern als in unserem eigenen System. Ein Jahr auf diesen Welten dauert nur wenige Tage, was ihre Beobachtung durch Astronomen erheblich erleichtert.

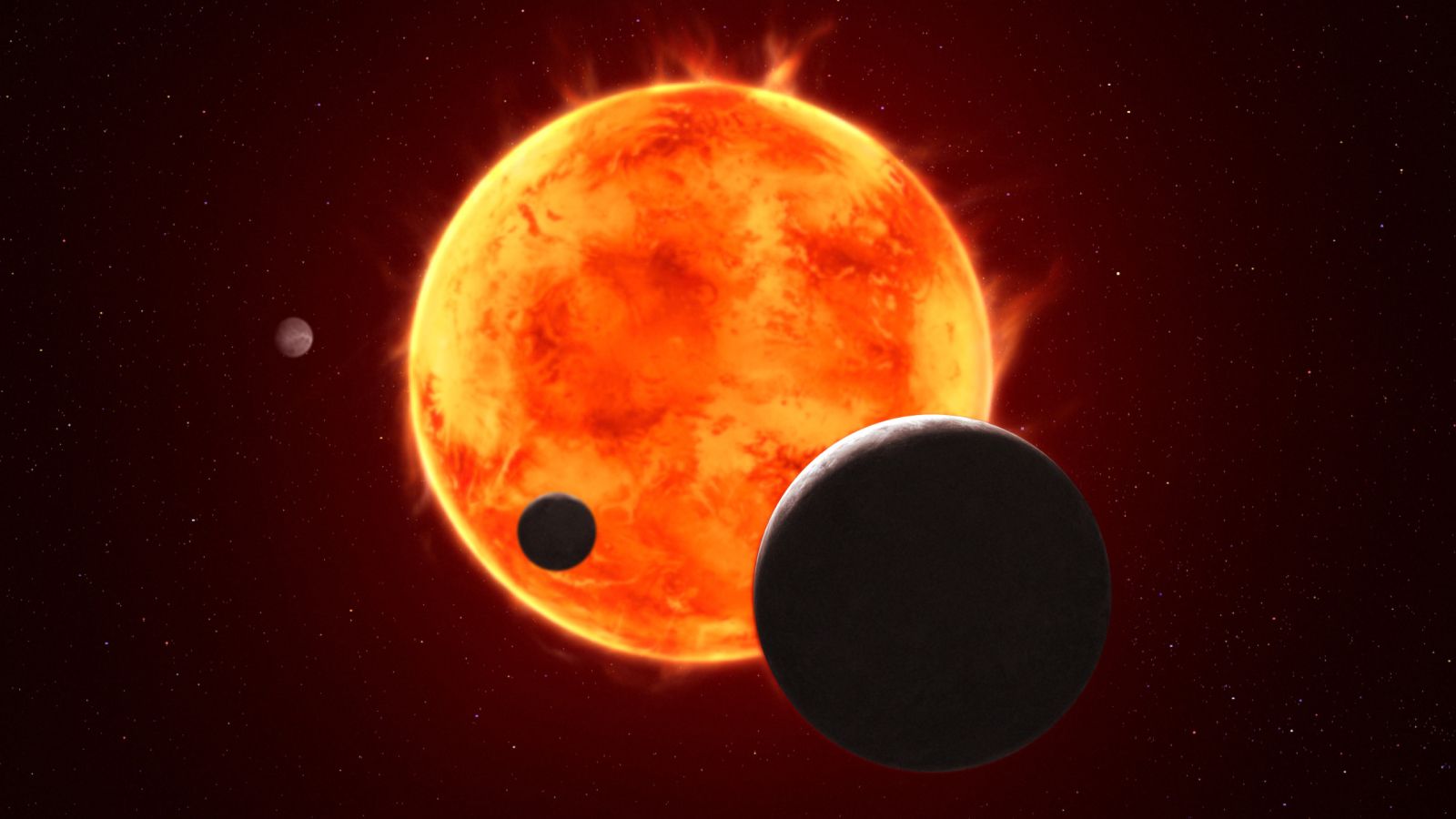

Künstlerische Darstellung des TRAPPIST-1-Systems, des am intensivsten untersuchten Sternsystems außerhalb des unseren.

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)

Die verwendete Nachweismethode, die Transitmethode genannt wird, besteht darin, den leichten Helligkeitsabfall eines Sterns zu messen, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht. Diese Technik ermöglicht nicht nur den Nachweis von Planeten, sondern auch die Analyse ihrer potenziellen Atmosphäre. Während dieses Durchgangs durchdringt das Sternenlicht die Atmosphärenschichten, und bestimmte Gase absorbieren spezifische Wellenlängen, was eine identifizierbare chemische Signatur erzeugt. Rote Zwerge verstärken dieses Phänomen aufgrund ihrer geringen Größe und machen den Atmosphärennachweis zugänglicher.

Die Analyse der Daten stellte eine erhebliche technische Herausforderung dar. Das Wissenschaftsteam musste sich mit der sogenannten stellaren Kontamination auseinandersetzen, die durch aktive Regionen ähnlich wie Sonnenflecken auf der Oberfläche von TRAPPIST-1 verursacht wird. Dieses Störrauschen erforderte mehr als ein Jahr sorgfältiger Datenverarbeitung, um das tatsächlich vom Planeten stammende Signal zu unterscheiden. Die aktuellen Beobachtungen deuten an, dass TRAPPIST-1 e eine Atmosphäre reich an schweren Molekülen besitzen könnte.

Die endgültige Bestätigung soll bis 2025 durch neue geplante Beobachtungen erfolgen. Die Astronomen verwenden eine raffinierte Strategie, indem sie nacheinander die Transits von TRAPPIST-1 b, einem Planeten ohne bestätigte Atmosphäre, und die von TRAPPIST-1 e beobachten. Diese Vergleichsmethode wird es ermöglichen, die stellaren Variationen besser zu charakterisieren und die Atmosphärensignatur des Zielplaneten präzise zu isolieren. Diese Forschungen könnten unser Verständnis von Gesteinsplaneten in unserer Galaxie revolutionieren.

Wenn das Vorhandensein einer Atmosphäre bestätigt wird, werden die nächsten Schritte darin bestehen, ihre genaue Zusammensetzung zu bestimmen, insbesondere die Anwesenheit von Treibhausgasen wie Kohlendioxid oder Methan. Diese Elemente sind entscheidend, um Temperaturen aufrechtzuerhalten, die mit flüssigem Wasser auf der Oberfläche vereinbar sind. Die wissenschaftliche Gemeinschaft erwartet gespannt diese Ergebnisse, die einen historischen Meilenstein in der Suche nach lebensfreundlichen Bedingungen anderswo im Universum darstellen könnten.

Die habitable Zone und ihre Bedingungen

Die habitable Zone, oft auch "Goldilocks-Zone" genannt, stellt die Region um einen Stern herum dar, in der die Temperaturen es theoretisch ermöglichen, dass Wasser auf der Oberfläche eines Planeten in flüssigem Zustand bleibt. Diese Zone variiert erheblich je nach Sternentyp: Bei Roten Zwergen wie TRAPPIST-1 liegt sie viel näher als bei sonnenähnlichen Sternen.

Der genaue Abstand hängt von der Leuchtkraft und Temperatur des Sterns ab. Für Rote Zwerge, die kühler und weniger leuchtstark sind, beginnt die habitable Zone bereits in wenigen Millionen Kilometern Entfernung, im Gegensatz zu den 150 Millionen Kilometern, die uns von der Sonne trennen. Diese Nähe hat bedeutende Auswirkungen auf die potenziellen Lebensbedingungen.

Planeten in dieser Zone um Rote Zwerge befinden sich oft in gebundener Rotation, wobei sie immer dieselbe Seite ihrem Stern zuwenden. Dies erzeugt extreme thermische Kontraste zwischen der Tag- und der Nachtseite. Eine ausreichend dichte Atmosphäre könnte jedoch die Wärme umverteilen und diese Unterschiede abschwächen.

Das Vorhandensein von flüssigem Wasser hängt nicht nur vom Abstand zum Stern ab, sondern auch von vielen anderen Faktoren wie dem atmosphärischen Druck, der Luftzusammensetzung und der stellaren Aktivität. Rote Zwerge sind für ihre heftigen Eruptionen bekannt, die Planetenatmosphären erodieren könnten, was das Fortbestehen einer Gashülle besonders bedeutsam macht.

Die spektrale Analyse von Atmosphären

Die spektrale Analyse stellt die leistungsfähigste Methode zur Untersuchung der Atmosphären von Exoplaneten dar. Wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht, durchquert das Licht seine potenzielle Atmosphäre, und die Gasmoleküle absorbieren bestimmte, spezifische Wellenlängen. Diese chemische "Signatur" ermöglicht es Wissenschaftlern, die atmosphärische Zusammensetzung zu bestimmen.

Jede Art von Molekül absorbiert Licht auf charakteristische Weise. Beispielsweise absorbiert Kohlendioxid stark im Infrarotbereich, während Sauerstoff und Ozon deutliche Signaturen im Ultraviolettbereich aufweisen. Das James-Webb-Teleskop, das auf Infrarot spezialisiert ist, ist besonders geeignet, um Moleküle wie Methan, Kohlendioxid und Wasserdampf nachzuweisen.

Die Genauigkeit der Messungen hängt von mehreren Faktoren ab: der Größe des Sterns, der Entfernung des Systems und der Stabilität des Instruments. Bei kleinen Sternen wie Roten Zwergen ist das Verhältnis zwischen der Größe des Planeten und der des Sterns günstiger, was das Atmosphärensignal verstärkt. Deshalb stellt TRAPPIST-1 ein ideales Ziel für diese Art von Studien dar.

Die Interpretation der Spektren erfordert Modelle, die Temperatur, Druck und chemische Zusammensetzung berücksichtigen. Wissenschaftler vergleichen die beobachteten Daten mit Computersimulationen, um zu bestimmen, welche Gasgemische am besten zu den Messungen passen. Dieser Ansatz ermöglicht es, zwischen verschiedenen Hypothesen zu unterscheiden, wie etwa dem Vorhandensein einer primären oder sekundären Atmosphäre.