🪐 Une planète en zone habitable et avec une atmosphère à seulement 41 années-lumière ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La planète TRAPPIST-1 e orbite autour d'une étoile naine rouge, beaucoup plus petite et froide que notre Soleil. Ces étoiles particulières, dont la température avoisine les 2500 degrés Celsius contre 5600 pour notre étoile, offrent des conditions particulières pour la recherche d'exoplanètes. Leur zone habitable, cette région où l'eau pourrait exister à l'état liquide, se trouve bien plus proche de l'étoile que dans notre propre système. Une année sur ces mondes ne dure que quelques jours, ce qui facilite considérablement leur observation par les astronomes.

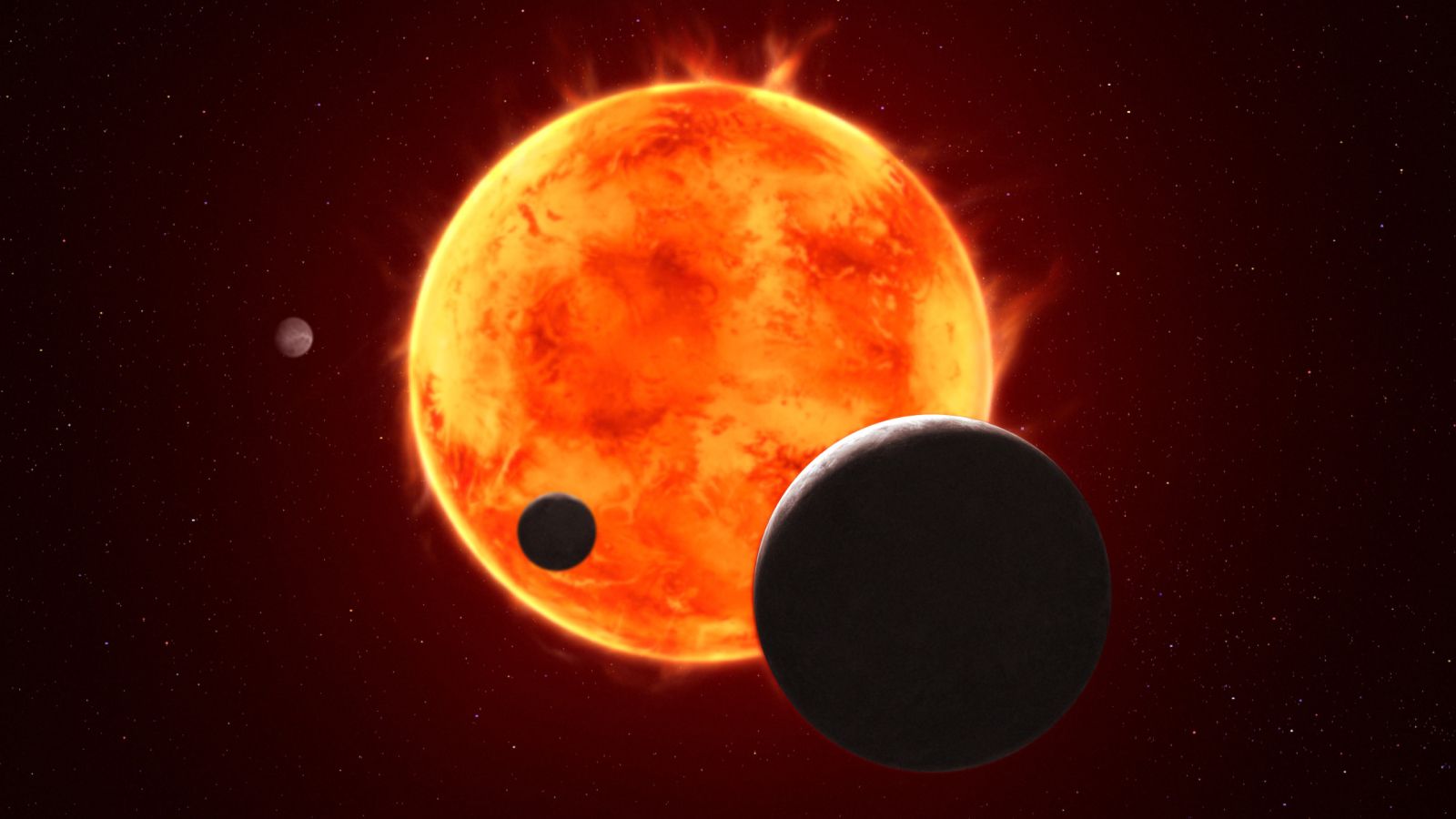

Représentation artistique du système TRAPPIST-1, le système stellaire le plus étudié en dehors du nôtre.

Crédit: NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)

La méthode de détection utilisée, appelée méthode des transits, consiste à mesurer la légère baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Cette technique permet non seulement de détecter les planètes, mais aussi d'analyser leur atmosphère potentielle. Lors de ce passage, la lumière stellaire traverse les couches atmosphériques, et certains gaz absorbent des longueurs d'onde spécifiques, créant une signature chimique identifiable. Les naines rouges, de par leur petite taille, amplifient ce phénomène, rendant la détection atmosphérique plus accessible.

L'analyse des données a représenté un travail technique considérable. L'équipe scientifique a dû faire face à ce qu'on appelle la contamination stellaire, causée par des régions actives similaires aux taches solaires à la surface de TRAPPIST-1. Ce bruit parasite a nécessité plus d'un an de traitement minutieux pour distinguer le signal provenant véritablement de la planète. Les observations actuelles laissent entrevoir que TRAPPIST-1 e pourrait posséder une atmosphère riche en molécules lourdes.

La confirmation définitive devrait intervenir d'ici 2025 grâce à de nouvelles observations programmées. Les astronomes utilisent une stratégie ingénieuse en observant successivement les transits de TRAPPIST-1 b, une planète sans atmosphère confirmée, et ceux de TRAPPIST-1 e. Cette méthode comparative permettra de mieux caractériser les variations stellaires et d'isoler avec précision la signature atmosphérique de la planète cible. Ces recherches pourraient révolutionner notre compréhension des planètes rocheuses dans notre galaxie.

Si la présence d'une atmosphère est confirmée, les prochaines étapes consisteront à déterminer sa composition exacte, en particulier la présence de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Ces éléments sont essentiels pour maintenir des températures compatibles avec l'eau liquide en surface. La communauté scientifique attend avec impatience ces résultats qui pourraient marquer une étape historique dans la recherche de conditions favorables à la vie ailleurs dans l'Univers.

La zone habitable et ses conditions

La zone habitable, souvent surnommée 'zone Boucle d'or', représente la région autour d'une étoile où les températures permettent théoriquement à l'eau de rester à l'état liquide à la surface d'une planète. Cette zone varie considérablement selon le type d'étoile: autour des naines rouges comme TRAPPIST-1, elle se situe beaucoup plus près que dans le cas d'étoiles similaires au Soleil.

La distance exacte dépend de la luminosité et de la température de l'étoile. Pour les naines rouges, plus froides et moins lumineuses, la zone habitable commence à seulement quelques millions de kilomètres, contrairement aux 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Cette proximité a des conséquences importantes sur les conditions de vie potentielles.

Les planètes situées dans cette zone autour des naines rouges sont souvent en rotation synchrone, présentant toujours la même face à leur étoile. Cela crée des contrastes thermiques extrêmes entre l'hémisphère diurne et nocturne. Une atmosphère suffisamment dense pourrait cependant redistribuer la chaleur et atténuer ces différences.

La présence d'eau liquide ne dépend pas seulement de la distance à l'étoile, mais aussi de nombreux autres facteurs comme la pression atmosphérique, la composition de l'air et l'activité stellaire. Les naines rouges sont connues pour leurs éruptions violentes qui pourraient éroder les atmosphères planétaires, rendant la persistance d'une enveloppe gazeuse particulièrement significative.

L'analyse spectrale des atmosphères

L'analyse spectrale représente la méthode la plus puissante pour étudier les atmosphères des exoplanètes. Lorsqu'une planète transite devant son étoile, la lumière traverse son atmosphère potentielle, et les molécules gazeuses absorbent certaines longueurs d'onde spécifiques. Cette 'signature' chimique permet aux scientifiques de déterminer la composition atmosphérique.

Chaque type de molécule absorbe la lumière de manière caractéristique. Par exemple, le dioxyde de carbone absorbe fortement dans l'infrarouge, tandis que l'oxygène et l'ozone ont des signatures distinctes dans l'ultraviolet. Le télescope James Webb, spécialisé dans l'infrarouge, est particulièrement adapté pour détecter des molécules comme le méthane, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau.

La précision des mesures dépend de plusieurs facteurs: la taille de l'étoile, la distance du système, et la stabilité de l'instrument. Pour les petites étoiles comme les naines rouges, le rapport entre la taille de la planète et celle de l'étoile est plus favorable, amplifiant le signal atmosphérique. C'est pourquoi TRAPPIST-1 représente une cible idéale pour ce type d'études.

L'interprétation des spectres nécessite des modèles qui tiennent compte de la température, de la pression et de la composition chimique. Les scientifiques comparent les données observées avec des simulations informatiques pour déterminer quels mélanges gazeux correspondent le mieux aux mesures. Cette approche permet de distinguer entre différentes hypothèses, comme la présence d'une atmosphère primaire ou secondaire.