Junge Planeten seien flach wie Smarties

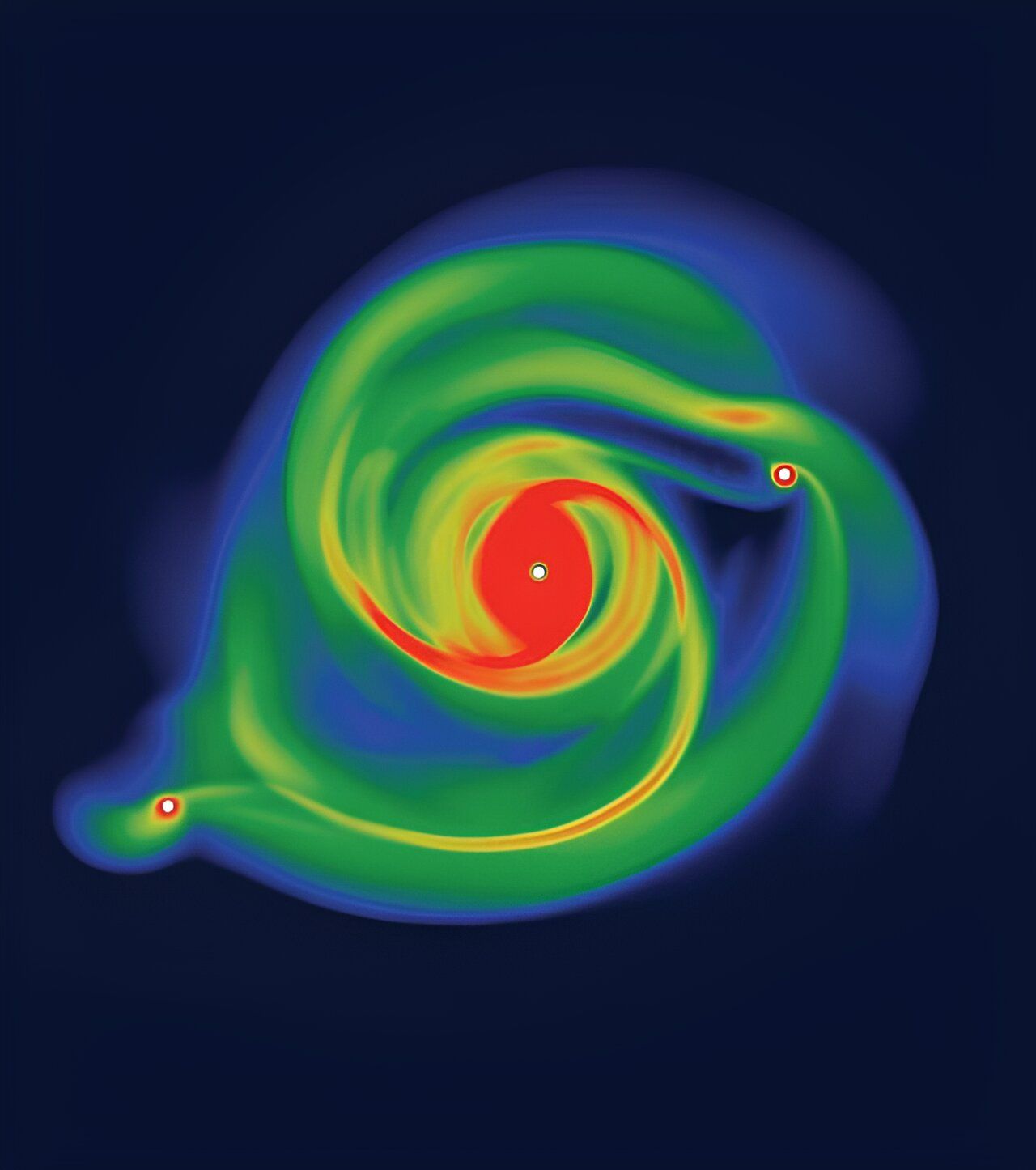

Computer-Simulation von sich bildenden Planeten in einer protostellaren Scheibe.

Crédit: arXiv

Diese Entdeckung, die aus Computersimulationen stammt, zeigt, dass diese Protoplaneten schnell aus großen, um junge Sterne rotierenden Gasscheiben entstehen. Diese Formen, bezeichnet als abgeflachte Sphäroide, könnten uns dabei helfen, besser zu verstehen, wie sich noch größere Gasriesen als Jupiter entwickeln.

Unter der Leitung von Dr. Adam Fenton und seinem Kollegen Dr. Dimitris Stamatellos untersuchte das Team, wie verschiedene Bedingungen wie die Temperatur und Dichte des Gases die Planetenbildung beeinflussen. Ihre Forschung erforderte intensive Computerberechnungen und bestätigte die Stärke der Theorie der Scheibeninstabilität. Diese Theorie legt nahe, dass große Planeten sich schnell und weit entfernt von ihrem Stern bilden können, was einige bislang rätselhafte Beobachtungen von Exoplaneten erklärt.

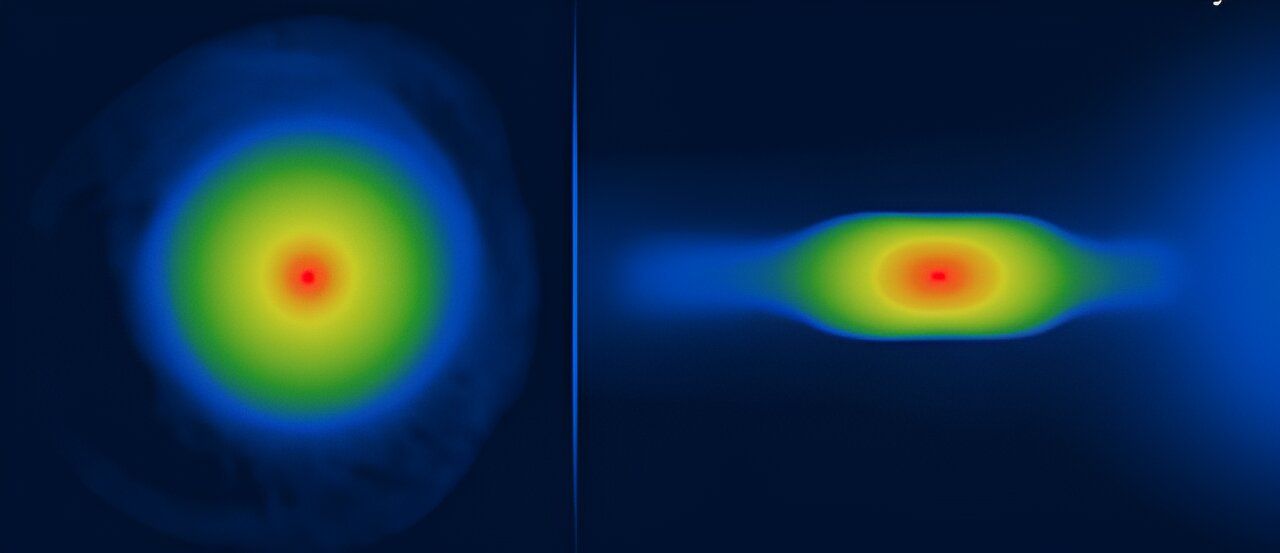

Simulation eines jungen Planeten von oben (links) und von der Seite (rechts) betrachtet.

Crédit: arXiv

Die Studie enthüllte auch, dass sich junge Planeten durch Ansammlung von Materie an ihren Polen statt an ihrem Äquator entwickeln. Diese Besonderheit könnte die Art und Weise verändern, wie wir Planeten durch Teleskope beobachten, da ihr Erscheinungsbild je nach Blickwinkel variiert. Diese Entdeckung unterstützt das Modell der Scheibeninstabilität in der Planetenbildung, eine Theorie, die bisher weniger erforscht wurde als die der Kernakkretion.

Die Wissenschaftler planen, ihre Forschung mit fortschrittlicheren Modellen fortzusetzen, um zu verstehen, wie die Umgebung die Form der Planeten beeinflusst und um ihre chemische Zusammensetzung zu ermitteln. Diese Arbeiten sind entscheidend für zukünftige Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop sowie anderen Einrichtungen wie ALMA und dem VLT.