Des robots pour la recherche en écologie

Publié par Michel,

Source: CNRS-INEEAutres langues:

Source: CNRS-INEEAutres langues:

6

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Drone quadricoptère de reconnaissance ; 45 cm d'envergure, 4 kg

© Inn&App, developing DroneA .

Les robots modernes sont principalement développés et construits par l'industrie d'armement mais ils peuvent également être utilisés à des fins pacifiques. Leur déploiement dans le cadre de recherches en écologie est encore anecdotique et leur potentiel largement sous-estimé par une communauté scientifique qui tend à les considérer comme des objets de science-fiction. A quoi les robots peuvent-ils servir pour la recherche en écologie ?

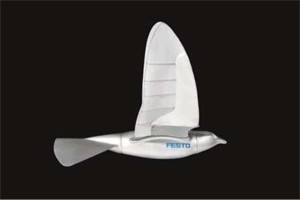

Oiseau robotique capable d'un vol autonome ; 2 m d'envergure, 400 g.

© Festo AG & Co. KG.

Les nouvelles générations de robots autonomes, en particulier les drones, peuvent explorer des zones préalablement inaccessibles ou trop dangereuses. Ainsi des échantillons et des données environnementales pourraient être collectés ainsi que des observations inédites sur le comportement de la faune dans son milieu naturel. L'utilisation de robots pourrait également transformer les études en biologie des populations, par le biais de recensements automatisés effectués à l'échelle des continents et sur de très longues périodes, à partir de photo-identifications et du suivi d'individus porteurs de puces électroniques. En termes d'expérimentation, les robots permettent d'ores et déjà de décupler les tailles d'échantillons, au laboratoire comme sur le terrain. Finalement, les robots interactifs et les cyborgs (hybride d'un être vivant biologique et d'un appareil électronique) sont en passe de devenir des objets d'étude à part entière pour les spécialistes du comportement animal et des sciences cognitives. L'avènement des robots pose néanmoins une série de questions éthiques, légales et environnementales dont les chercheurs en écologie ne doivent pas sous-estimer la portée.

Robot terrestre utilisé pour l'observation et la reconnaissance individuelle

des manchots en Antarctique.

© Yvon Le Maho.

Note:

(1) Les auteurs de cette étude sont des scientifiques travaillant au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), au Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier (LIRMM), au Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales (LEGOS) et à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC).