Les amas de galaxies révélés par le fond cosmique infrarouge

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

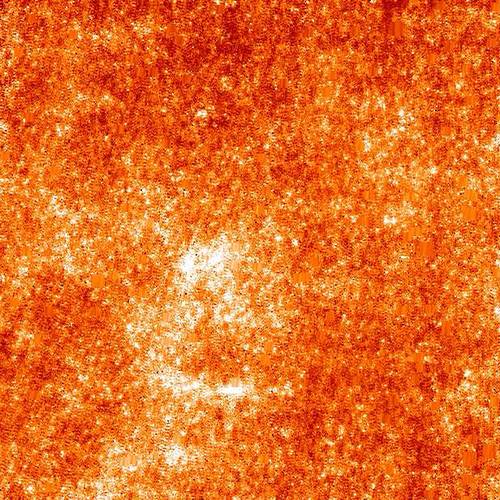

Carte montrant les fluctuations du fond cosmique infrarouge

Les scientifiques manquaient jusqu'alors d'informations sur l'agrégation des galaxies et sur leur rôle dans l'évolution de la structuration de la matière. Informations nécessaires pour comprendre le lien entre cette matière visible et la matière noire, de nature inconnue mais qui joue un rôle important sur les galaxies et les amas de galaxies! Il est en effet difficile de discerner chacun des objets du FCIR, car la capacité à détecter des détails est limitée dans le domaine de l'IR lointain à cause d'une faible résolution angulaire. Braqué sur le FCIR, le télescope Spitzer est parvenu à détecter des anisotropies dans le fond produites par ces galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, 10 à 1000 fois plus que la Voie Lactée !

"Il est essentiel de comprendre les fluctuations de ce fond cosmique, et nous attendions cette découverte depuis longtemps", s'enthousiasme Guilaine Lagache, auteur de l'étude et astronome à l'IAS. "Nos travaux révèlent pour la première fois de la structure dans le fond cosmique infrarouge !". Contrairement à ce qu'on observe dans notre Univers proche (âgé de 13,7 milliards d'années), la formation d'étoiles il y a 8 milliards d'années est en effet associée aux halos de matière noire les plus massifs.

"Avec les futurs télescopes Herschel et Planck, nous pourrons pousser ces observations à de plus grandes longueurs d'onde et remonter encore plus loin dans l'histoire de la formation des grandes structures de notre Univers, explique la scientifique. Nos travaux viennent conforter cette nouvelle voie".

Le télescope spatial Herschel sera envoyé par l'Agence Spatiale Européenne en 2008 pour succéder à Spitzer, lancé en 2003 pour une durée prévue de 5 ans. Il sera mis sur orbite par Ariane 5, en même temps que le satellite Planck destiné à enregistrer le rayonnement fossile émis à la suite du Big Bang.