Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

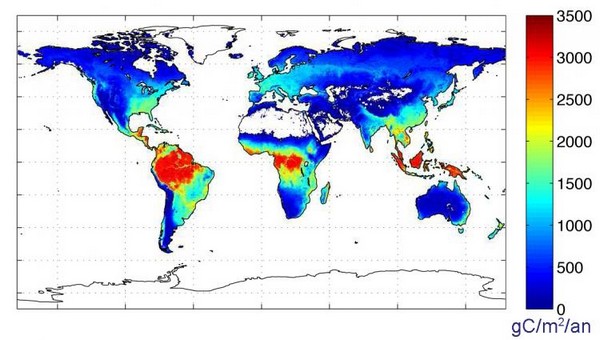

Quantité annuelle de carbone absorbée par photosynthèse par la végétation.

La photosynthèse est un processus clé du cycle du carbone global grâce auquel la végétation absorbe le CO2 atmosphérique pour produire de la biomasse. Ce processus dépend essentiellement de trois facteurs: l'ensoleillement, la température et les précipitations (quantité d'eau dans les sols). Les scientifiques s'y intéressent pour à la fois mieux le comprendre et essayer d'anticiper ses éventuelles variations.

Une équipe internationale menée par l'Institut Max Planck, à laquelle participe le LSCE, vient de dresser un bilan de la photosynthèse globale au niveau mondial. Pour ce faire, elle a combiné les résultats d'un ensemble de modèles théoriques et d'un nouveau modèle permettant de traiter les observations du réseau Fluxnet de "tours à flux" (1). Lancé en 2000, ce réseau permet aux différents laboratoires impliqués de récolter et mettre en commun des données de flux mesurées sur différents écosystèmes dans le monde entier.

Les chercheurs ont ainsi pu estimer que la photosynthèse globale permet la fixation de 123 gigatonnes de carbone par an (gTC/an), avec une marge d'erreur de +/- 8 gTC, un résultat conforme aux estimations précédentes. Surtout, cette étude leur a permis de mieux préciser les contributions respectives de chaque écosystème. Il s'avère ainsi que les contributions à la photosynthèse des forêts tempérées et des prairies, par exemple en Europe, aux États-Unis et dans une grande partie de la Chine, sont moins importantes que ne le prévoyaient les modèles théoriques. À l'inverse, celles des zones de culture et des forêts boréales, comme en Scandinavie ou en Sibérie, sont plus élevées.

Les chercheurs ont également établi que pour 40% des surfaces, la photosynthèse est influencée principalement par les précipitations. Autrement dit, sur ces surfaces, le "stress hydrique" de la végétation, un phénomène qui limite la photosynthèse, aurait une influence prédominante sur sa capacité de photosynthèse. Il s'avère en outre que les zones tropicales y sont moins sensibles qu'on le pensait jusqu'ici, Quant aux zones tempérée, elles y sont plus sensibles que prévu.

Ces résultats révèlent donc que, face au changement climatique attendu pour le futur, en particulier l'élévation des températures et la modification des précipitations qui en résultera, les écosystèmes tempérés (qui incluent les zones de grandes cultures) seront plus vulnérables et les zones tropicales plus robustes que prévu.

Référence:

C . Beer, M. Reichstein, E. Tomelleri, P. Ciais, M. Jung, N. Carvalhais, C. RÄodenbeck, M. A. Arain, D. Baldocchi, G. B. Bonan, A. Bondeau, A. Cescatti, G. Lasslop, A. Lindroth, M. Lomas, S. Luyssaert, H. Margolis, K. W. Oleson, O. Roupsard, E. Veenendaal, N. Viovy, C. Williams, F. I. Woodward, D. Papale, Terrestrial gross carbon cioxide uptake: global distribution and co-variation with climate, Published online July 5 2010; 10.1126/science.1189587 (Science Express Reports).

Note:

(1) Les tours à flux sont les dispositifs destinés à mesurer les flux de chaleur, d'eau et de CO2 entre la surface et l'atmosphère ; les instruments sont le plus souvent disposés au sommet d'une telle tour, au niveau supérieur des forêts (ou anopée).