Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

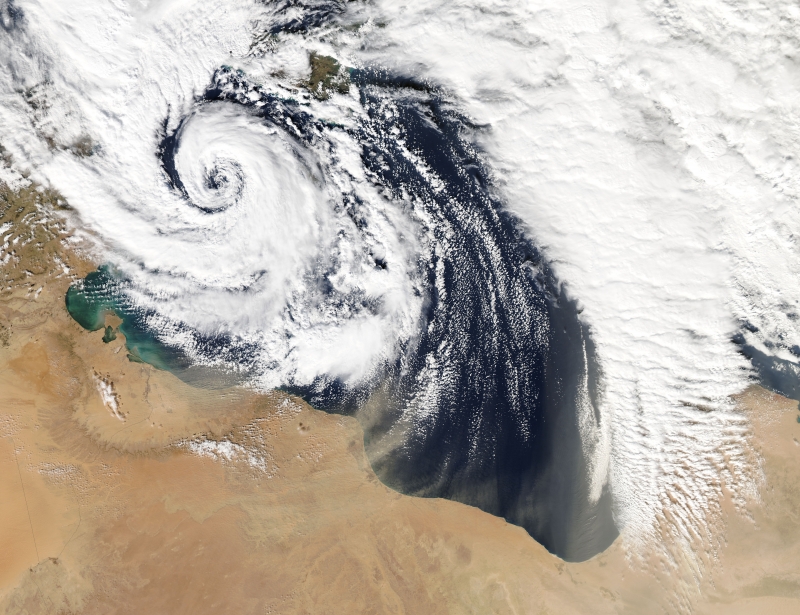

Qendresa: le cyclone de type tropical méditerranéen s'intensifie rapidement et approche de Malte le 7 novembre 2014 © NASA

Intrinsèquement rares, les événements extrêmes sont difficiles à observer à l'échelle d'une vie humaine. Il est donc essentiel de les replacer dans un contexte temporel plus large, sur plusieurs millénaires, hors de l'influence du changement climatique récent, pour en décrire les tendances et décrypter les causes.

Dans le cadre du programme PaleoMeX de MISTRALS, des actions de terrain multidisciplinaires d'envergure ont été mise en oeuvre de manière concertée pour reconstruire l'histoire de ces évènements extrêmes sur le littoral ouest méditerranéen en France, Espagne, Maroc, Algérie, et Tunisie. Ces actions se sont concentrées sur des environnements topographiquement bas: des estuaires et des lagunes, sensibles aux submersions marines et aux inondations, qui reçoivent du matériel sédimentaire fin provenant du bassin versant en période de crue mais aussi des sables plus grossiers de l'avant côte et du cordon littoral en période de tempête. A partir de l'étude d'archives sédimentaires, il est alors possible de repérer l'alternance des événements extrêmes au cours des derniers milliers d'années. La comparaison de ces archives sédimentaires avec les sources textuelles historiques permet ensuite de confirmer, quantifier, dater et tester la fiabilité et la fréquence de ces événements historiques.

Nos archives montrent que des tempêtes d'une violence exceptionnelle ont eu lieu pour la plupart dans le contexte climatique particulier, des périodes "climatiquement froides" comme le "Petit Age Glaciaire" entre le 15eme et 19eme siècles. Elles pourraient être liées à des modifications de circulation atmosphérique induites par le refroidissement qui caractérise cette période. Il est intéressant de noter en effet que les "super tempêtes" les plus fréquentes coïncident avec des périodes les plus froides d'Europe à l'Holocène.

A ces époques, les zones côtières étaient cependant peu occupées par l'homme, notamment à cause du paludisme. Aujourd'hui, le manque de familiarité avec de tels événements extrêmes a conduit à estimer qu'il est peu probable qu'ils se produisent un jour à l'échelle d'une vie. Cela a conduit à l'élaboration de politiques publiques autorisant la construction de bâtiments à l'intérieur d'une zone potentiellement inondable par des tempêtes. Les derniers siècles ont vu un changement de régime dans les occurrences des tempêtes traversant la côte dans la zone du nord-ouest de la Méditerranée. Si le régime de la seconde moitié du Petit âge glaciaire revenait aujourd'hui, les conséquences seraient dramatiques pour les populations et les infrastructures humaines en zone littorale.

Auteures et auteurs:

- Laurent Dezileau - Professeur, Laboratoire de Morphodynamique Continentale et Côtière, Université de Caen

- Maria Snoussi - Professeure, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

- Nejib Kallel-Professeur, Laboratoire Géoressouces, Matériaux, Environnements et changements globaux, Université de Sfax, Tunisie.

- Otmane Raji - Maître de Conférences, Université Mohammed VI Polytechnique, Benguerir, Maroc

- Malika Larara - Maître de Conférences, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Alger, Algérie

- Angel Perez Ruzafa - Professeur, Universidad de Murcia, Muricia, Espagne

- Jean-Philippe Degeai - Ingénieur de recherche CNRS, Université Paul Valéry, Montpellier

- Bernadette Tessier - DR CNRS, Laboratoire de Morphodynamique Continentale et Côtière, Université de Caen

- Pierre Sabatier - Maître de Conférences, Laboratoire Environnements Dynamiques et Territoires de la Montagne, Université Savoie Mont Blanc

- Marie-Alexandrine Sicre - Directrice de Recherche au CNRS, Laboratoire d'Océanographie et du Climat, Sorbonne Université