Attribution du prix Nobel de médecine au père des bébés éprouvette

Publié par Publication,

Illustration: Clinica e centro de pesquisa em reprodução humana Roger AbdelmassihAutres langues:

Illustration: Clinica e centro de pesquisa em reprodução humana Roger AbdelmassihAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Aujourd'hui âgé de 85 ans, Robert G. Edwards a toujours été sensibilisé par l'infertilité. En 1955 il présente pour son doctorat une thèse sur le développement embryonnaire des souris. En 1958, il est employé à Londres au National Institute for Medical Research. Il profite de cet emploi pour passer des animaux à l'homme: ses recherches se basent maintenant sur la fécondation humaine.

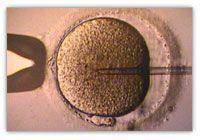

Fonctionnement de la Fécondation In Vitro

Le but de la FIV est simple: récolter un ovule chez la future maman, produire sa fécondation en laboratoire avec les spermatozoïdes du futur papa, et laisser l'embryon commencer à se développer. Bref, reproduire en laboratoire ce qui se passe normalement naturellement dans les trompes. Le premier succès date de 1968. Il s'agissait ensuite de réimplanter l'embryon dans l'utérus de la mère stérile. Après plusieurs échecs, ce n'est que le 27 juillet 1978, avec l'aide de Patrick Steptoe (obstétricien britannique), que le professeur Edwards est à l'origine de la naissance du premier bébé éprouvette: Louise Brown.

Autres techniques de Procréations Médicalement Assistées

Si auparavant on avait recours à de lourdes chirurgies tubaires, d'ailleurs souvent inefficaces, cette méthode de FIV est aujourd'hui très utilisée: 7000 bébés naissent chaque année après une fécondation in vitro soit environ 1,7 % des naissances. On y fait appel dans plusieurs cas: en cas d'échec d'insémination artificielle, d'altération des trompes, d'infertilité masculine, etc. Son taux de réussite est d'environ 22%.

Pour lutter contre l'infertilité ou la stérilité, d'autres méthodes de procréations médicalement assistées (PMA) existent: l'insémination artificielle, citée plus haut, date de la fin du 18ème siècle. Citons également le transfert d'embryons congelés (TEC), la congélation d'ovaires, les dons (de sperme, d'ovule, ou encore d'embryon). Certains pays ont même recours aux mères porteuses. A noter que la PMA est encadrée en France par la loi de bioéthique du 6 août 2004.

L'infertilité concerne 10% des couples. Ce prix Nobel de médecine, indiscutablement mérité, a valu au professeur Edwards la somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit 1,1 million d'euros.

Auteur de l'article: Cédric DEPOND