Des biologistes traquent les bactéries qui tuent au Brésil

Publié par Isabelle,

Source: Université de Montréal - Mathieu-Robert SauvéAutres langues:

Source: Université de Montréal - Mathieu-Robert SauvéAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

En novembre prochain, Mme Maranger se rendra au Brésil afin de donner un séminaire sur la biogéochimie aquatique et l'écologie écosystémique à une quinzaine d'étudiants des cycles supérieurs de l'Université fédérale du Minas Gerais (UFMG), au sud-est du pays. Son séminaire portera principalement sur le rôle des microorganismes dans le cycle des nutriments et le concept de l'approche écosystémique pour répondre aux grands enjeux environnementaux. " Je suis très excitée de participer à ce projet de transfert de connaissances, et nous prévoyons établir des partenariats qui permettront de lancer des projets de recherche en limnologie ", commente-t-elle.

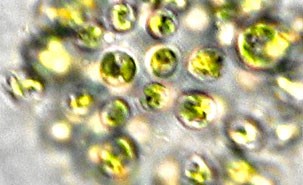

Roxane Maranger

Ainsi, la contamination des eaux par les cyanobactéries n'est pas toujours néfaste. Elles peuvent jouer un rôle très important. Certaines des formes les plus primitives de vie sont dues à l'activité bactérienne. " Et il ne faut pas oublier que les bactéries nocives apparaissent dans des milieux où les apports en éléments nutritifs ont été multipliés sur de longues périodes. Quand on crée de grands barrages comme celui du réservoir Itaparica, à Bahia, on augmente la pollution ", souligne-t-elle.

Du Nord au Sud

Mme Maranger, directrice depuis deux ans de la Station de biologie des Laurentides, a mené des recherches sur l'activité bactérienne dans les régions tempérées et les pôles. C'est la première fois qu'elle se rendra dans une région en développement pour partager ses connaissances dans le cadre d'un projet à long terme. Son collègue Jesse Shapiro donnera la première partie du séminaire en juillet prochain.

Cette collaboration est rendue possible grâce à l'appui financier de la Direction des relations internationales et soutenue par une collègue brésilienne, Alessandra Gianni. Mme Gianni, rattachée à l'UFMG et experte en cyanobactéries toxiques, collabore avec plusieurs membres du GRIL. Elle a presque fait de Montréal son deuxième lieu de résidence. " Nous sommes demeurées en contact et les projets entre le Brésil et l'UdeM ont pris naissance peu à peu ", mentionne Mme Maranger.

La limnologie est un sujet chaud au Brésil. L'association professionnelle nationale regroupe quelque 1500 experts qui se concentrent sur les eaux douces.

Ces échanges permettent des comparaisons intéressantes entre les écosystèmes tempérés et tropicaux quant à la problématique des algues cyanotoxiques. En raison de la forte densité de population, de l'intensification des activités agricoles et de la température moyenne des régions tropicales, les effets de la contamination cyanobactérienne sont décuplés par rapport aux lacs de nos latitudes. " Le bassin versant d'un réservoir est typiquement plus vaste que dans un lac naturel. Nous pouvons y observer des phénomènes qui varient beaucoup plus rapidement qu'en milieu naturel ", dit la biologiste.