Du blanc au vert: visualisez le changement climatique au Groenland

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Image d'illustration Pixabay

Des chercheurs de l'Université de Leeds ont scruté l'évolution du Groenland, la plus grande île du monde, en s'appuyant sur des archives satellitaires historiques qui remontent aux années 1980. Ils ont observé non seulement une réduction significative des étendues glacées mais aussi une augmentation marquée de la végétation, qui a plus que doublé sur la période d'étude. Cette "verdure" croissante, toutefois, ne doit pas être perçue comme un développement nécessairement positif. Elle est le symptôme d'un déséquilibre écologique grandissant, induit par les températures croissantes.

Le Groenland se réchauffe à un rythme deux fois supérieur à la moyenne mondiale depuis les années 1970, avec des conséquences palpables sur son paysage. Les pertes de glace, concentrées principalement autour des glaciers actuels et dans certaines régions spécifiques, laissent place à des terrains nus, des zones humides et des étendues arbustives. Ce phénomène, au-delà de modifier la composition du sol, influence également la température de la surface terrestre, accélère les émissions de gaz à effet de serre et déstabilise le paysage, notamment par la dégradation du pergélisol.

La perte de glace influence l'albédo, c'est-à-dire la capacité de réflexion de la surface terrestre, entraînant un réchauffement supplémentaire. Les zones autrefois blanches et réfléchissantes, qui renvoyaient l'énergie solaire vers l'espace, cèdent leur place à des roches sombres ou à des étendues d'eau, qui absorbent plus de chaleur. Parallèlement, l'augmentation des zones humides, notamment dans l'est et le nord-est du Groenland, intensifie les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

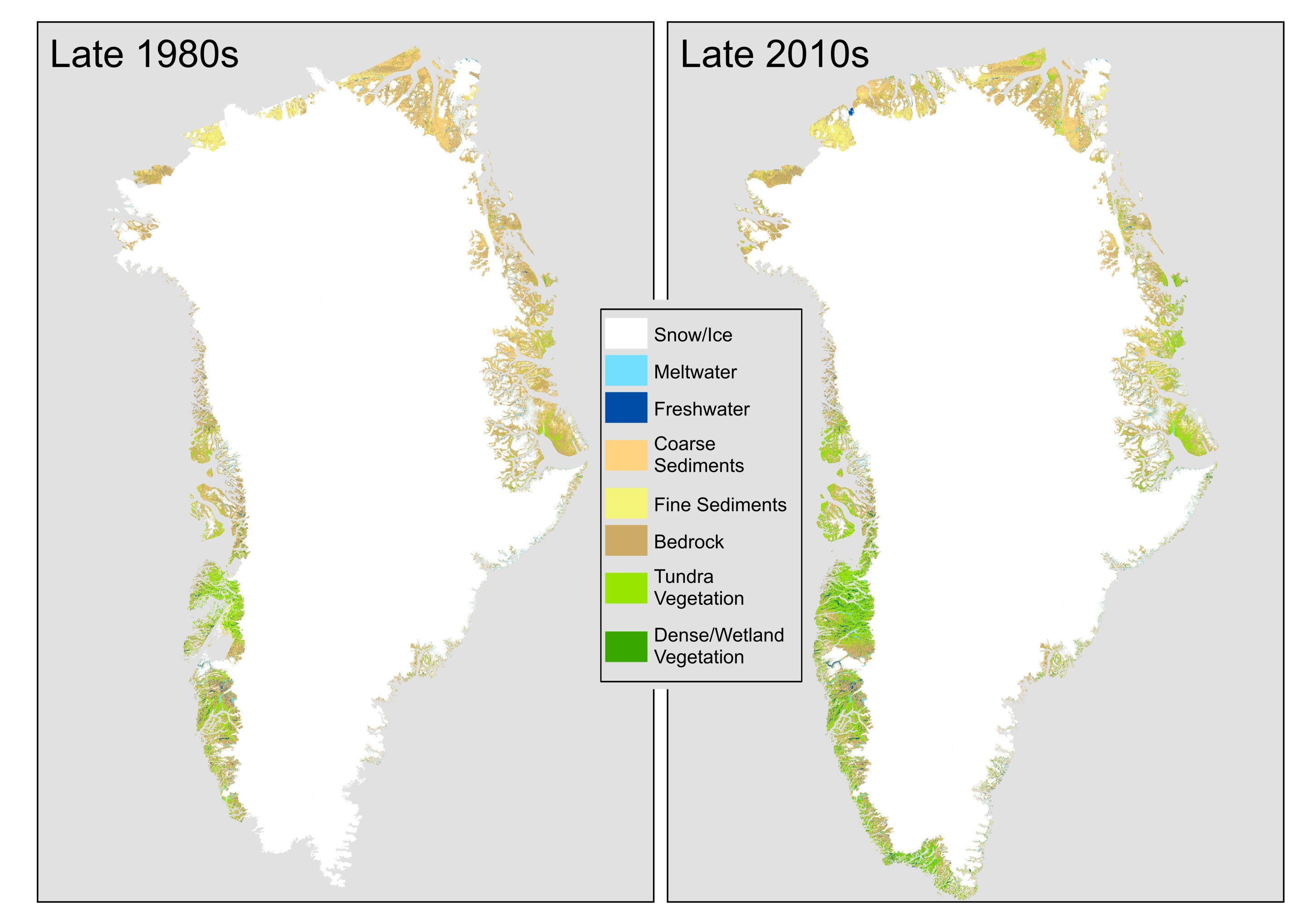

Lorsqu'on compare les types de sol entre les années 1980 et les années 2010, on constate que les zones vertes, c'est-à-dire là où poussent les plantes, ont augmenté, surtout dans le sud-ouest et le nord-est.

Credit: University of Leeds

Les chercheurs préviennent que ces modifications ne sont pas sans conséquences pour les populations indigènes, dont les pratiques traditionnelles de subsistance dépendent de la stabilité de ces écosystèmes fragiles. L'expansion de la végétation, conjuguée au retrait des glaciers et de la calotte glaciaire, modifie également le flux de sédiments et de nutriments vers les eaux côtières, avec des répercussions potentielles sur la biodiversité marine.

Le retrait de la glace au Groenland est un indicateur alarmant du réchauffement climatique global, contribuant significativement à l'élévation du niveau des mers. Ce phénomène, qui s'étend au-delà des frontières du Groenland, souligne l'urgence d'adopter des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et préserver les équilibres naturels de notre planète.