Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Des chercheurs du CNRS, de l'ENS de Lyon, des universités de Lyon 1 et d'Angers, associés à des institutions sud-coréennes et suédoises, sont parvenus à mettre au point une nouvelle molécule présentant la capacité de s'accumuler dans les cellules cancéreuses et devenir toxique en cas de contact avec la lumière. Ce photosensibilisateur serait bien plus efficace que ceux déjà utilisés dans les traitements actuels , d'après les premiers résultats constatés en laboratoire.

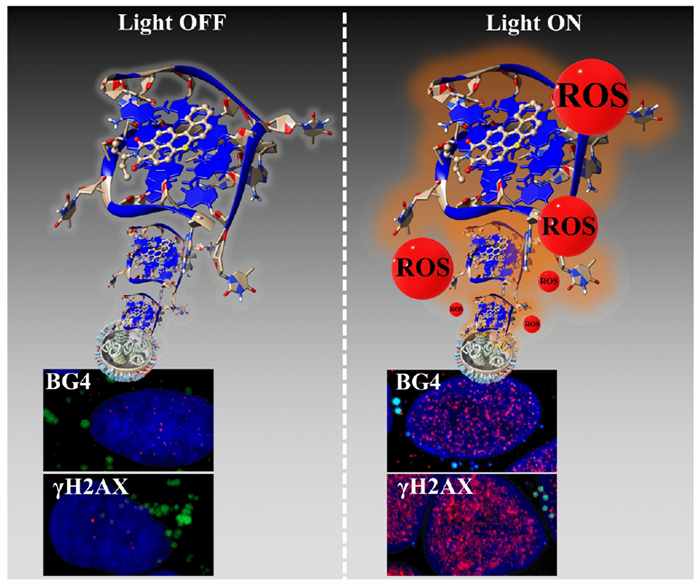

Microscopie confocale de fluorescence de cellules cancéreuses (BG4 et γH2AX) mises en présence du nouveau composé photosensibilisateur. Sur la partie gauche de l'image (avant irradiation), le noyau cellulaire est marqué par un colorant fluorescent bleu, la localisation du photosensibilisateur apparaît sous forme de vésicules fluorescentes vertes.

À droite (sous photo-irradiation), le photosensibilisateur génère des espèces réactives oxygénées (Reactive Oxygen Species ou ROS), extrêmement toxiques pour la cellule. Les zones affectées se présentent sous forme de points fluorescents rouges.

Au-dessus de ces images microscopiques figure une modélisation des complexes formés entre des séquences spécifiques ADN (télomères) et le photosensibilisateur.

© Sabouri et al. / Nucleic Acids Research

Les thérapies dites "photodynamiques" sont des traitements déjà connus et utilisés depuis une vingtaine d'années dans le traitement de cancers, notamment de la vessie, de la peau ou du cou. Peu invasif, le principe est d'utiliser des molécules qui s'excitent à la réception d'un photon, c'est-à-dire au contact de la lumière (notion de photosensibilisateur), et transmettent le surplus d'énergie ainsi généré au dioxygène contenu dans les cellules dans lesquelles elles se trouvent. Les molécules d'oxygène deviennent alors toxiques, ce qui provoque la mort des cellules.

Appelée DBI, la molécule que les scientifiques viennent de créer a été élaborée à partir d'un colorant utilisé dans l'industrie du textile, dont la structure a été modifiée chimiquement afin de lui conférer des propriétés photosensibilisatrices. Les premiers essais révèlent que cette molécule est plus efficace que les traitements actuels, laissant penser à une possible application tout en réduisant les doses de 10 à 100 fois par rapport aux méthodes traditionnelles. Ceci pourrait réduire les éventuels effets indésirables sur les tissus sains. Par sa structure, le DBI a par ailleurs acquis la capacité d'interagir avec l'ADN contenu dans les exosomes (composants particulièrement présents dans les cellules cancéreuses), ce qui lui permet de privilégier sa direction vers les cellules cancéreuses.

Les tests n'ont toutefois été réalisés à ce stade, qu'en laboratoire sur des cellules humaines in vitro, et sur des embryons de poissons zèbres in vivo. Des études complémentaires sont en cours pour déterminer si cette molécule pourra faire l'objet d'une utilisation clinique.