Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une découverte inattendue révèle comment des cristaux gelés d'un composé toxique, le cyanure d'hydrogène, peuvent se mélanger à des hydrocarbures liquides comme le méthane et l'éthane, formant des structures stables dans des conditions extrêmes. Cette interaction, jugée impossible jusqu'alors, ouvre de nouvelles perspectives sur la chimie prébiotique dans le Système solaire et au-delà.

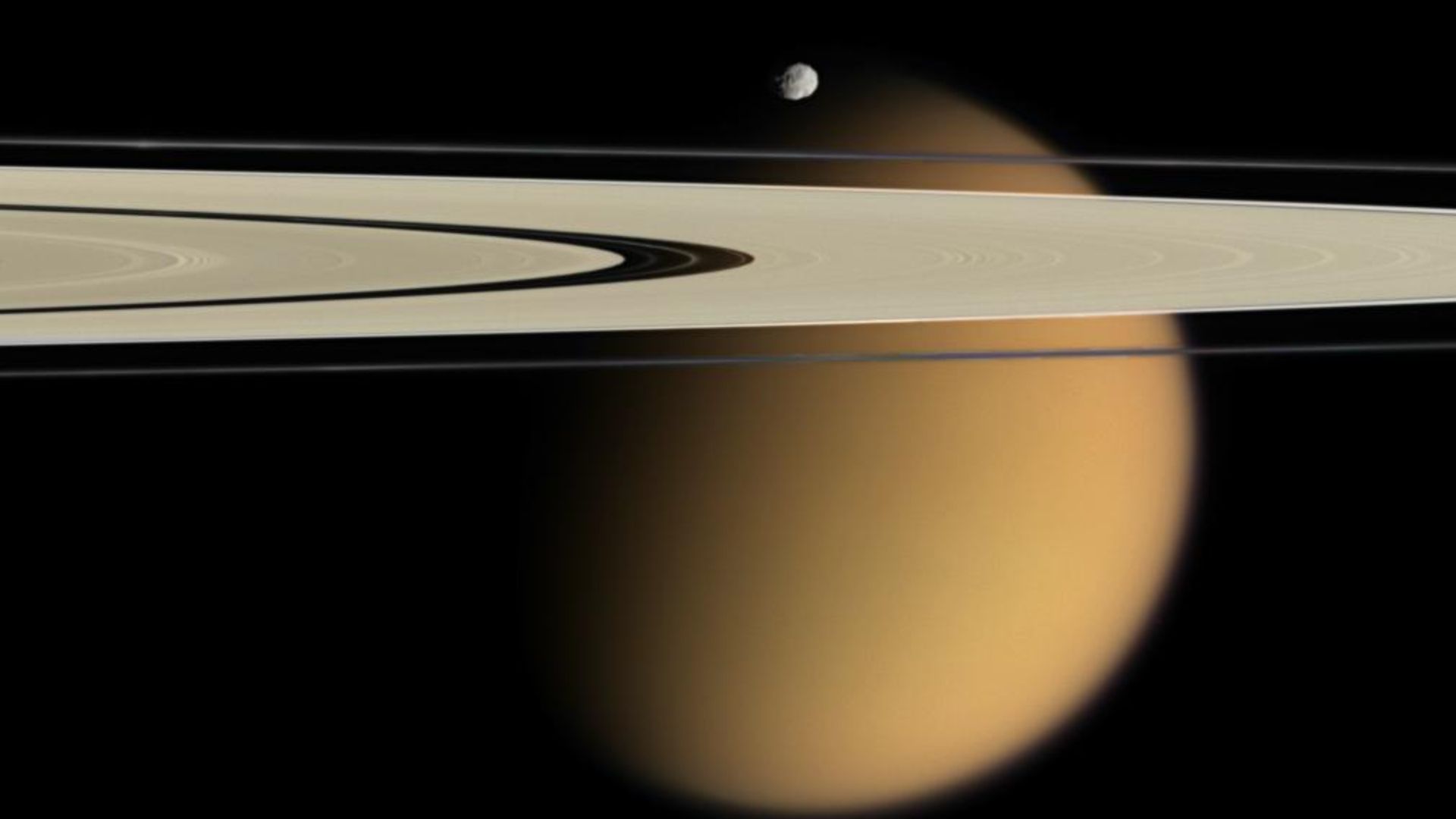

Vue de Titan, la plus grande lune de Saturne, au-delà des anneaux de la planète. La petite lune Épiméthée est visible au premier plan.

Crédit: NASA/JPL/Space Science Institute.

Des expériences menées au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, combinées à des simulations informatiques réalisées par l'Université de technologie de Chalmers en Suède, ont permis d'observer ce phénomène surprenant. Les chercheurs ont travaillé à des températures proches de celles de Titan, soit environ -180 °C, où le cyanure d'hydrogène se présente sous forme de cristaux solides.

En laboratoire, ils ont constaté que le méthane et l'éthane, pourtant non polaires, pouvaient pénétrer dans la structure cristalline du cyanure d'hydrogène, créant ce qu'on appelle un "co-cristal". Cette stabilité inattendue remet en cause le principe chimique selon lequel les substances polaires et non polaires ne se mélangent pas.

Le cyanure d'hydrogène est une molécule polaire, ce qui signifie qu'elle possède un côté chargé positivement et un autre négativement, favorisant normalement les liaisons avec d'autres molécules polaires. En revanche, le méthane et l'éthane sont des hydrocarbures non polaires, avec une répartition symétrique des charges électriques. Sur Terre, cette différence expliquerait pourquoi l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Pourtant, sur Titan, les simulations ont montré que ces composés peuvent s'associer, formant des structures cristallines hybrides stables dans l'environnement glacial de la lune.

Cette découverte a des implications majeures pour comprendre la chimie prébiotique, c'est-à-dire les réactions chimiques qui ont pu précéder l'apparition de la vie. Le cyanure d'hydrogène est un précurseur clé des acides aminés, les briques de base des protéines, et des nucléobases de l'ARN et de l'ADN. Bien que toxique pour la vie actuelle, il pourrait avoir joué un rôle essentiel dans la formation des premières molécules biologiques sur Terre primitive. Titan, avec ses lacs d'hydrocarbures et son atmosphère riche, offre un laboratoire naturel pour étudier ces processus.

La mission Dragonfly de la NASA, prévue pour arriver sur Titan en 2034, permettra de vérifier ces résultats en prélevant des échantillons de glace de cyanure d'hydrogène à la surface. Cette mission, équipée d'un rotorcraft, explorera divers sites pour analyser la chimie de cette lune. Les chercheurs espèrent ainsi découvrir d'autres interactions inattendues entre molécules polaires et non polaires, élargissant notre compréhension des environnements glacés dans l'Univers.

Les molécules polaires et non polaires

Les molécules polaires, comme le cyanure d'hydrogène, ont une distribution inégale des charges électriques, créant un pôle positif et un pôle négatif. Cette polarité favorise les interactions avec d'autres molécules polaires, par attraction électrostatique, ce qui explique pourquoi elles se dissolvent souvent dans des solvants polaires comme l'eau.

Les molécules non polaires, telles que le méthane et l'éthane, ont une symétrie des charges, ce qui les rend peu compatibles avec les substances polaires. En général, elles préfèrent s'associer à d'autres molécules non polaires, un principe résumé par l'adage "qui se ressemble s'assemble".

Sur Titan, la découverte de mélanges entre ces deux types de molécules défie cette règle. Les basses températures extrêmes, autour de -180 °C, permettent au méthane et à l'éthane de pénétrer dans les cristaux de cyanure d'hydrogène, formant des co-cristaux stables. Cette interaction est facilitée par la structure cristalline qui peut accueillir des molécules non polaires dans ses interstices.

Cette exception ouvre la voie à de nouvelles recherches sur les mélanges moléculaires dans des environnements froids, comme les nuages interstellaires ou les comètes, où des réactions similaires pourraient se produire.

La chimie prébiotique et les origines de la vie

La chimie prébiotique étudie les réactions chimiques qui ont pu mener à l'apparition de la vie sur Terre, il y a environ 4 milliards d'années. Elle se concentre sur la formation de molécules organiques complexes à partir de composés simples, dans des conditions naturelles.

Le cyanure d'hydrogène est considéré comme un précurseur important dans ce processus. Il peut réagir avec d'autres molécules pour former des acides aminés, qui sont les unités de base des protéines, essentielles à la vie. De même, il intervient dans la synthèse des nucléobases, composants de l'ARN et de l'ADN.

Titan, avec ses lacs d'hydrocarbures et son atmosphère riche en azote, ressemble à une version glacée de la Terre primitive. Les interactions entre le cyanure d'hydrogène et les hydrocarbures pourraient y simuler des étapes clés de la chimie prébiotique, malgré les températures hostiles.

En comprenant ces mécanismes sur Titan, les scientifiques espèrent éclaircir comment la vie a pu émerger sur Terre et si des processus similaires sont possibles ailleurs dans l'Univers, par exemple sur des exoplanètes ou d'autres lunes glacées.