La contribution française à la construction du LHC s'achève

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

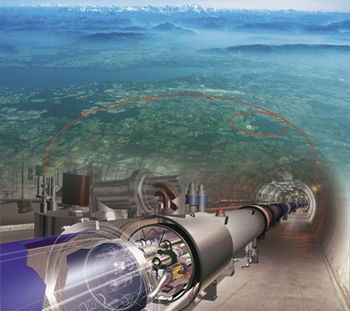

Construit pour répondre aux questions les plus fondamentales de la physique, l'accélérateur du LHC est assemblé au CERN, dans un tunnel de 27 km de circonférence enfoui à 100 mètres sous la frontière franco-suisse. Il est composé de 1700 aimants de grande taille, dont 392 aimants quadripôles, chargés de guider et focaliser les faisceaux et d'une quantité d'aimants de correction. L'installation finale du LHC s'achèvera à la mi-2007, dans l'attente du démarrage, prévu en novembre 2007.

Pour relever les défis technologiques considérables du LHC, le CNRS, le CEA et le CERN ont collaboré étroitement pour la construction de l'accélérateur. Le protocole de collaboration entre ces trois organismes avait été signé le 14 février 1996 en présence du ministre chargé de la Recherche.

La performance des aimants guidant les faisceaux du LHC est assurée par leur fonctionnement à l'état supraconducteur, qui n'est réalisable que si le système est maintenu à très basse température. Le LHC requiert donc la plus grande infrastructure cryogénique jamais réalisée, dans laquelle le CNRS et le CEA ont conçu et validé avec les équipes du CERN la cryogénie en hélium superfluide à -271°C – soit une température inférieure à celle de l'espace interstellaire.

La France a de plus pris une part capitale dans la réalisation des unités de focalisation, en concevant les quadripôles supraconducteurs principaux du LHC et leur assemblage dans leurs masses froides. Les 392 aimants quadripôles, désormais tous dans le tunnel, garantiront la focalisation des faisceaux, c'est-à-dire la maîtrise de leur dimension millimétrique tout au long de leur trajectoire. Ces aimants sont insérés dans des enceintes à hélium liquide avec des aimants correcteurs ainsi que bien d'autres composants. Cet assemblage complexe, appelé masse froide, est lui-même entouré par un cryostat et un module d'asservissement. Le tout forme ce que l'on appelle une section droite courte.

Le CEA-Dapnia a réalisé les prototypes puis participé au transfert de technologie et au suivi de fabrication industrielle des 392 masses froides des quadripôles en Allemagne. L'Institut de physique nucléaire d'Orsay (CNRS/IN2P3 – Université Paris 11) a participé à l'étude et à la réalisation des cryostats des sections droites courtes, depuis les prototypes jusqu'à l'industrialisation. Le CNRS a contribué au suivi de fabrication et à l'assemblage de la série au CERN. La première section droite courte, et donc le premier aimant quadripôle, avait été descendue dans le tunnel du LHC en avril 2005.

Bâtiment d'assemblage des sections droites courtes

L'Institut de physique nucléaire d'Orsay a également étudié et étalonné plus de 6000 thermomètres pour mesurer et contrôler au dixième de degré près tous les éléments supraconducteurs du LHC. Le service des basses températures du CEA a participé au suivi de fabrication, à la réception et à l'installation des unités de réfrigération à -271 °C, après avoir mené les études de base initiales. Ce même service avait mis au point la cryogénie du dispositif expérimental Tore Supra à Cadarache, dans le cadre des recherches sur la fusion contrôlée.

La mise en place du dernier aimant quadripôle marque la fin de la collaboration au titre de la contribution spéciale de la France. Les engagements de la France dans la construction du LHC ont été respectés et même substantiellement dépassés. L'aide française au LHC se poursuit actuellement pour la mise en service des équipements. Au delà du LHC, les technologies développées à travers cette collaboration sont transposables à plusieurs grands équipements actuellement à l'étude, en projet ou en construction.

Par ailleurs, des équipes françaises du CEA et du CNRS sont parties prenantes de collaborations en cours sur les expériences qui seront réalisées grâce au LHC.