Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

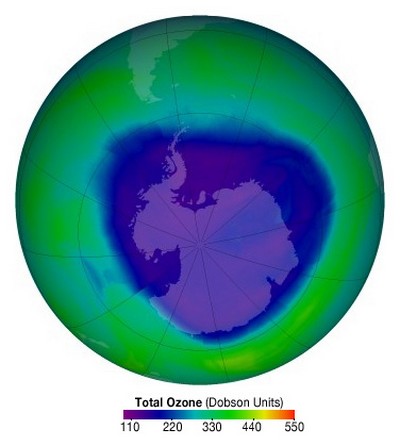

Trou d'ozone au-dessus du Pôle Sud le 16 septembre 2008.

Image établie à partir de données satellitaires

Afin de commémorer le protocole de Montréal signé le 16 septembre 1987, les Nations Unies ont déclaré le 16 septembre "Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone". Ce protocole, qui réglemente la production et l'utilisation des substances destructrices d'ozone, est l'exemple d'une coopération réussie entre scientifiques et industriels, aussi bien qu'entre pays développés et en voie de développement, et fournit un excellent paradigme à la communauté internationale pour la coopération sur les problèmes environnementaux complexes d'importance globale. Pour 2008, le thème de cette journée est: "Le protocole de Montréal - une association globale pour des avantages globaux".

Le protocole de Montréal a été un vrai succès car il a permis la réduction des émissions et de l'abondance atmosphérique de la plupart des substances destructrices d'ozone. Les mesures au sol et depuis l'espace indiquent en effet que les concentrations stratosphériques en chlore et brome, des espèces nocives pour la couche d'ozone, diminuent lentement. En outre, les évaluations scientifiques démontrent qu'une adhésion mondiale continue au protocole de Montréal permettra un rétablissement de la couche d'ozone au cours du XXIe siècle.

Les abondances en ozone dans les régions non polaires, entre 60°S et 60°N, ont été stabilisées à des valeurs annuelles moyennes situées approximativement 3% au-dessous des niveaux pré-1980 dans l'hémisphère Nord et 6% au-dessous de ces niveaux dans l'hémisphère Sud.

Cependant, un important trou d'ozone continue à se former chaque année au-dessus de l'Antarctique. La superficie du trou a atteint 22 millions de km2 en 2007. Début septembre 2008, sa valeur était de 25 millions de km2 (1). La variabilité de cette superficie au cours des dernières années est due à la variabilité annuelle des processus dynamiques atmosphériques affectant naturellement la couche d'ozone. Elle constitue un bruit de fond susceptible, en empêchant la mise en évidence d'une tendance, de retarder la détection du début du rétablissement de l'ozone au-dessus de l'Antarctique. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'attendent à ce que l'ozone antarctique reste bas durant la prochaine décennie.

La perte chimique d'ozone en Arctique pendant l'hiver est également importante. Au cours de trois des quatre derniers hivers arctiques, les pertes en ozone ont atteint environ 20%. De grandes pertes d'ozone continueront probablement à se produire pendant les hivers arctiques froids au cours des deux prochaines décennies. Cependant, l'ozone arctique montre également une très grande variabilité annuelle liée aux conditions météorologiques, qui masquera tout signal de rétablissement pendant de nombreuses années.

Dans les régions polaires et subpolaires de l'hémisphère Sud, de fortes valeurs de rayonnement UV-B sont généralement observées durant plusieurs jours, lors du passage du trou d'ozone au-dessus de ces régions.

Aux latitudes moyennes, les mesures à long terme réalisées dans des stations de mesure situées dans des lieux non pollués indiquent une décroissance des niveaux de rayonnement UV-B au cours de la dernière décennie, en accord avec l'augmentation d'ozone observée dans ces mêmes stations. Cependant certaines stations de l'hémisphère Nord indiquent toujours une augmentation du rayonnement UV-B de surface. Celle-ci pourrait être liée aux changements à long terme des aérosols atmosphériques et de la couverture nuageuse qui influencent également le rayonnement UV reçu au sol.

On s'attend à ce que le rétablissement de la couche d'ozone se produise autour du milieu du XXIe siècle, en liaison avec l'application du protocole de Montréal. Cependant, les augmentations futures des concentrations en gaz à effet serre de l'atmosphère affecteront le climat et les propriétés nuageuses, et en conséquence la couche d'ozone. En parallèle, l'évolution future de la concentration d'ozone affectera le climat, en particulier dans l'hémisphère Sud. Ainsi, des résultats récents ont souligné la nécessité de prendre en compte le rétablissement de l'ozone stratosphérique pour la prévision du changement climatique à la surface du continent antarctique.

La Commission internationale de l'ozone (IO3C) de l'IAMAS-IUGG (2) encourage toutes les agences nationales et internationales, qui soutiennent la recherche scientifique et la surveillance de l'ozone et des paramètres reliés, à continuer à soutenir ces activités. En particulier, la liste des satellites d'observation prévus à compter de 2008 montre que les possibilités mondiales de mesure de profils pour l'ozone et les gaz à l'état de trace qui affectent l'ozone, dans les régions d'altitude critique (près de la frontière entre la troposphère et la stratosphère et dans la stratosphère supérieure), s'arrêteront autour de 2015. Or, l'absence de telles mesures amoindrira la capacité de la communauté scientifique à évaluer le rétablissement de la couche d'ozone. Certaines de ces mesures font également partie des mesures requises pour les enregistrements de données climatiques.

La Commission internationale de l'ozone recommande donc que soient mises en oeuvre de nouvelles observations par satellite de profils à résolution verticale élevée afin de comprendre plus précisément les évolutions des concentrations en ozone, dans le contexte actuel de diminution des substances destructrices d'ozone et de changement climatique. Les mesures de profils nécessaires incluent l'ozone, des molécules destructrices d'ozone comme les chlorofluorocarbures et des gaz liés au climat comme le méthane, le protoxyde d'azote et la vapeur d'eau.

Notes:

(1) Pour rappel, le continent européen a une superficie de 10,2 millions de km2

(2) International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS) et International Union for Geodesy and Geophysics (IUGG)