Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les nuages froids présents dans les galaxies, en particulier dans notre Voie Lactée, constituent des "réservoirs" à partir desquels se forment les étoiles. Ils se composent essentiellement de molécules d'hydrogène, et dans une moindre mesure de monoxyde de carbone.

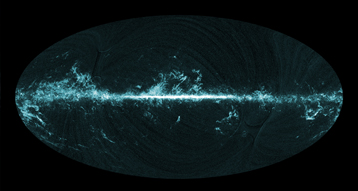

Cette image de tout le ciel présente la distribution du monoxyde de carbone,

traceur des nuages moléculaires, observée avec le satellite Planck.

Certains, jusqu'alors inconnus, se trouvent dans des régions éloignées du plan galactique.

(Les grandes structures en filigrane sont liées des artefacts du traitement des données et n'ont rien de réel.)

© ESA / collaboration Planck

Les molécules d'hydrogène sont cependant difficiles à détecter car elles émettent peu de rayonnement. Bien que beaucoup moins abondant, le monoxyde de carbone se forme dans des conditions similaires et émet, à l'inverse, facilement de la lumière. C'est pour cette raison que les astronomes l'utilisent comme traceur pour cartographier les nuages d'hydrogène. "Il se trouve que Planck est un excellent détecteur de monoxyde de carbone sur l'ensemble du ciel" indique Jonathan Aumont, chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale (Université Paris-Sud/CNRS) à Orsay.

Une équipe internationale, dont de nombreux chercheurs du CNRS, du CEA et d'universités françaises, a donc souhaité utiliser l'instrument HFI de la mission Planck de l'ESA pour dresser la première carte complète de la distribution du monoxyde de carbone dans notre Galaxie. "Planck balaye systématiquement l'ensemble du ciel, ce qui nous a permis de détecter des concentrations de gaz moléculaire là où on ne les attendait pas" précise Jonathan Aumont. Un avantage d'autant plus précieux que les télescopes radio demandent beaucoup de temps et sont donc souvent focalisés sur les portions du ciel où l'on soupçonne déjà l'existence de ces nuages moléculaires.

Ce résultat sera présenté cette semaine lors d'une conférence internationale à Bologne (Italie), où des scientifiques du monde entier discutent ensemble des résultats intermédiaires de la mission, dont la découverte également d'un mystérieux "voile micro-ondes" dans la Voie Lactée. Pour Jan Tauber, responsable scientifique de Planck à l'ESA, "les résultats obtenus, à ce stade de la mission, sur le voile galactique et sur la distribution du monoxyde de carbone nous donnent un point de vue inédit sur certains processus physiques à l'œuvre dans notre Galaxie".

La participation française à la mission Planck

La mission Planck voit une très forte participation des laboratoires du CNRS, des universités et du CEA (voir détail ci-dessous), qui ont travaillé dans le cadre du consortium HFI, instrument français dont Jean-Loup Puget, de l'IAS, est le responsable scientifique tandis que François Bouchet, de l'Institut d'astrophysique de Paris (UPMC/CNRS), coordonne l'analyse scientifique des données.

Ces équipes, soutenues par le CNES, l'agence spatiale française, ont joué un rôle de premier plan dans l'analyse des données de Planck, la construction de la première édition du catalogue de sources Planck et les premiers résultats astrophysiques publiés en janvier 2011, ceux à venir dans les prochains mois et la préparation des résultats cosmologiques qui seront présentés en 2013. Le CNES a accompagné très tôt le projet Planck par des études de recherche et développement, en coordonnant les efforts des équipes des laboratoires du CNRS, du CEA, et de l'industrie (Thales Alenia Space, Air Liquide). Son implication se poursuit par son support aux équipes scientifiques impliquées dans l'exploitation des données scientifiques.

Laboratoires français impliqués:

APC: Astroparticule et cosmologie (Université Paris Diderot/CNRS/CEA/Observatoire de Paris)

Centre de calcul de l'IN2P3 (Institut national de physique nucléaire et de physique des particules) du CNRS

IAP: Institut d'astrophysique de Paris (UPMC/CNRS), Paris

IAS: Institut d'astrophysique spatiale (Université Paris-Sud/CNRS), Orsay

IPAG: Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble 1 (Université Joseph Fourier Grenoble 1/CNRS), Grenoble

Institut Néel (CNRS), Grenoble

IRAP: Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Université Paul Sabatier Toulouse/CNRS), Toulouse

IRFU: Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers (CEA), Saclay

LAL: Laboratoire de l'accélérateur linéaire (Université Paris-Sud/CNRS), Orsay

LERMA: Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique (Observatoire de Paris/CNRS), Paris

LPSC: Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (Université Joseph Fourier Grenoble 1/CNRS/Institut National Polytechnique de Grenoble), Grenoble.

Pour en savoir plus: www.planck.fr