La déformation de la lithosphère au long des temps géologiques

Publié par Michel,

Source: CNRS-INSUAutres langues:

Source: CNRS-INSUAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Pour les deux chercheurs de l'Institut des Sciences de la Terre d'Orléans (ISTO, CNRS-INSU, Université d'Orléans) et de l'Institut des Sciences de la Terre Paris (ISTEP, CNRS-INSU, UPMC) co-responsables du projet RHEOLITH sélectionné parmi les Advanced Grant 2011 de l'European Research Council (ERC), la vision de la rhéologie est floue parce qu'elle est vue sous angles différents par les géologues, les expérimentateurs et les géologues. Ces différences correspondent à des échelles spatiales et temporelles d'observation propres à chaque discipline et au niveau de détail atteint par ces différentes approches. Le projet RHEOLITH ambitionne de conjuguer les différentes approches sur des cibles géologiques précises afin de mieux comprendre le comportement de la lithosphère selon des contextes géodynamiques clés.

Sur cette roche, une zone de cisaillement ductile calédonienne (~400 Ma) (la zone inclinée de quelques centimètres qui traverse la photo au-dessus du marteau) déforme et décale un dyke de granite (bande verticale blanche sinueuse) dans une anorthosite précambrienne (Norvège). Les anorthosites et le dyke de granite appartiennent au socle du carton baltique qui s'est engagé dans la subduction calédonienne. La déformation y est répartie de manière très hétérogène, parfois très localisée comme sur la photographie, mais parfois également répartie très largement dans le volume rocheux sur de grandes épaisseurs. Les paramètres qui contrôlent ces différents degrés de localisation dans la lithosphère continentale sont encore mal compris et font l'objet de ce projet.

© ISTO, ph. L. Jolivet.

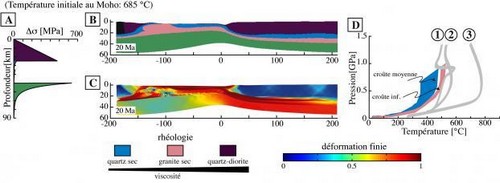

Exemple de modélisation.

Modélisation numérique de la formation d'un dôme métamorphique extensif (ou "metamorphic core complex") comme on peut en observer dans la région du Basin and Range dans l'ouest des Etats-Unis ou dans la Mer Egée. C'est le fort contraste de viscosité (A) entre la croûte supérieure plus résistante et la croûte inférieure plus faible, hérité des phases tectoniques antérieures, qui permet la formation de telles structures. Ce type de modélisation permet en outre d'extraire les chemins pression-température-temps et de la comparer aux données naturelles (D) (Huet et al., Geophysical J. Int. 2011).

Si le Tibet semble peu résistant avec une croûte partiellement fondue, la lithosphère indienne l'est au contraire assez pour avoir maintenu une subduction de la croûte continentale indienne sur de longues périodes et la lithosphère de l'Asie plus au nord, loin de la zone de collision Inde-Asie, l'est également suffisamment pour que de grandes failles décrochantes s'y soient développées.

La région égéenne, quant à elle, montre une déformation continue, répartie pendant la majeure partie de son histoire (plusieurs dizaines de millions d'années), alors que pendant les derniers millions d'années une faille décrochante de première importance, la Faille Nord Anatolienne, s'y est propagée.

Dans les régions situées à l'arrière des arcs insulaires (comme l'arc du Japon par exemple), le manteau lithosphérique est suffisamment peu résistant pour adapter sa fabrique en quelques millions d'années aux changements occasionnés par le recul des plaques océaniques en subduction.

Il semble donc clair qu'il est impossible d'utiliser un modèle rhéologique unique pour expliquer toutes les situations. Les modèles rhéologiques devraient être adaptés en fonction du contexte géodynamique et de l'histoire tectonique de la région étudiée en utilisant les données géologiques et géophysiques disponibles. Une meilleure compréhension de la rhéologie de la lithosphère est par exemple utile pour relier les déformations géologiques à long terme aux déformations sismiques ou géodésiques à court terme, et finalement décrire la succession des événements qui conduisent à la genèse des séismes.

Pour Laurent Jolivet et Evgenii Burov, les géologues décrivent l'évolution des structures en terme de géométrie, cinématique, temps, conditions de pression et température à l'échelle des temps géologiques, mais ils sont rarement capables de proposer autre chose que des modèles conceptuels; les spécialistes de l'expérimentation contrôlent les paramètres de leurs expériences, mais les constantes de temps du laboratoire sont très courtes par rapport à celles de la nature et la plupart du temps ils travaillent sur des roches artificielles pour explorer les principaux paramètres rhéologiques alors que les roches naturelles ont des comportements plus complexes; enfin, les modélisateurs peuvent choisir leurs échelles de temps et d'espace et introduire dans le modèle tous les paramètres désirés, mais la résolution des modèles est encore faible par rapport à la complexité des observations géologiques et le mélange de processus court et long terme est encore délicat.

L'étude du comportement post-sismique des failles actives peut aider à comprendre la déformation à long-terme de la lithosphère mais la durée des observations est courte par rapport à ce qui serait nécessaire pour intégrer les déplacements sur des temps géologiques, même si les études de microsismicité sur des zones telles que le Rift de Corinthe, la faille Alto Tiberina (Italie), ou les séismes "lents" récemment découverts dans les zones de subduction représentent sans doute un pont entre la sismologie et la géologie.

Dans ce projet la lithosphère continentale sera considérée dans sa complexité naturelle et il sera traité de cas réels comme les grands détachements égéens, certains grands décrochements tels que le Cisaillement Sud Armoricain, des prismes d'accrétion comme celui de Shimanto au Japon, ou les roches partiellement fondues des Calédonides de Norvège. Les zones de cisaillement dans la croûte seront traitées dans différents contextes, en balayant une vaste gamme d'échelles, du laboratoire à la lithosphère, avec une attention particulière sur la localisation de la déformation et les grandes déformations qui peuvent donner lieu à des glissements rapides à différentes échelles. Le projet traitera plus particulièrement de deux questions importantes accessibles aux capacités expérimentales du laboratoire: la transition ductile-cassant et l'influence de la fusion partielle sur la déformation de la croûte.

Un nombre limité d'objets naturels seront sélectionnés et étudiés en incluant: une analyse 3D sur le terrain avec cartographie, échantillonnage, estimations des conditions P-T-fluides et datations; une exploration expérimentale des propriétés rhéologiques des roches échantillonnées et de roches synthétiques; et finalement une modélisation numérique des expériences en laboratoire et des processus d'échelle lithosphérique. Des équipements seront acquis dans le cadre du projet: un laboratoire de datations Ar/Ar (ISTO), une presse Paterson (ISTO) et un ordinateur à mémoire partagée (ISTEP).