Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

À la mémoire d'Olivier Quillard qui a installé et maintenu les stations PYROPE.

Quand l'océan fait vibrer la Terre

Littoral de Camaret sur-Mer vu du site de la station PY48. © E. Beucler/LPGN (CNRS/UN/UA)

En raison de l'utilisation récente du bruit sismique pour l'imagerie des structures profondes de la croûte et de la lithosphère terrestre ainsi que pour le suivi de l'activité des failles ou des volcans, plusieurs études se sont intéressées ces dernières années à mieux préciser les sources du bruit microsismique. Bien que la génération par la houle de ces microséismes en pleine mer soit largement acceptée, de nombreuses études récentes montrent que le "second pic microsismique", enregistré par les sismomètres à l'intérieur des terres, ne proviendrait quasiment que des interactions de la houle avec les côtes, en eaux peu profondes. Les multiples scenario possibles d'existence simultanée ou non de ces deux types de sources, et leur poids respectif, rend leur discrimination délicate avec des méthodes d'analyse classiques.

Le repère des marées

Capteur sismique de la station PY48 (aujourd'hui station CAMF de RESIF), installé dans un blockhaus, à Camaret sur-Mer . © E. Beucler/LPGN (CNRS/UN/UA)

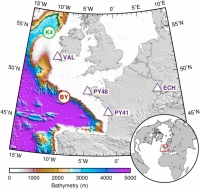

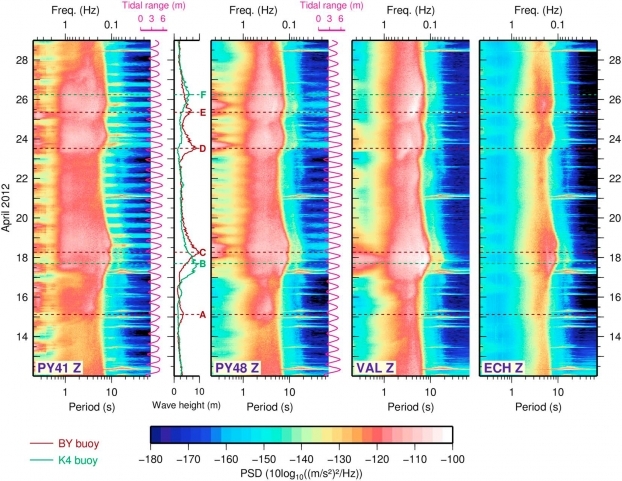

Spectrogrammes de puissance durant 17 jours en avril 2012. Les amplitudes spectrales de puissance sont représentées en couleur, en fonction de la période (ou de la fréquence axes du haut). Les hauteurs d'eau au niveau des stations PY41 et PY48 sont représentées en magenta et au niveau des bouées BY et K4 par les courbes marron et verte.On voit l'énergie de la composante verticale, jour par jour, aux 4 stations, dans une gamme de période allant de 0.2 à 70 s. Les couleurs rouges indiquent un très fort niveau de bruit. Seules aux stations PY41 et PY48 ont voit des alternances avec un rythme d'à peu près deux fois par jour, parfaitement corrélées avec les marées. Cependant, ces alternances n'existent pas dans entre 2 et 5 s de période et l'on voit qu'en plus les forts mouvements de houle au large (bouées BY et K4) apportent de l'énergie dans cette même gamme de période.© Beucler et al. GRL 2015

Les application potentielles

Les applications potentielles de ce travail concernent plusieurs thématiques:

- Pour certaines modélisations numériques de conversion de l'énergie de la houle en énergie sismique, les coefficients de réflexion à la côte sont imposés sans pouvoir être mesurés. Les oscillations d'énergie liées aux marées peuvent permettre de mieux les déterminer.

- Les méthodes actuelles d'imagerie sismique obtenues par l'utilisation du bruit de fond (tomographies par corrélation de bruit) supposent que le bruit est uniformément réparti, cette étude révélant que les sources de bruit de courte période, ne viennent pas des côtes mais plutôt de l'océan profond, devrait permettre d'adapter les traitements de données.

- De même, dans les cas où certains paramètres physiques (au voisinage de failles ou au-dessus des volcans) sont suivis par corrélation de bruit, il sera possible de séparer une variation du paramètre d'une éventuelle contamination par une variation de la source (tempête, par exemple).

- Enfin, si on peut déterminer qu'entre 2 et 5s de période, les microséismes, enregistrés en plusieurs endroits, viennent effectivement de l'océan profond, cette étude peut permettre de mieux contraindre l'activité océanique passée. Les sismomètres installés depuis parfois plus de 40 ans gardent dans leurs enregistrements, la trace des tempêtes et autres événements climatiques importants, à l'époque où il n'y avait pas de satellite. En reprenant ces données, on peut ainsi espérer apporter des nouvelles données dans les archives climatiques.