Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

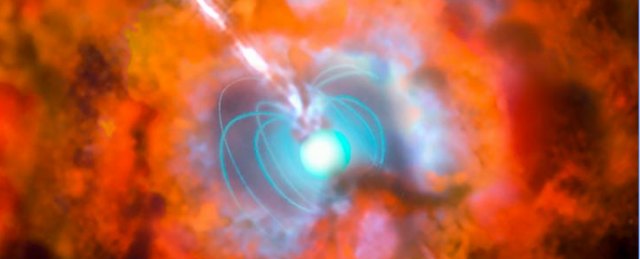

Certains des sursauts gamma les plus longs sont produits par des magnétars.

Des observations effectuées depuis les Observatoires de La Silla et de Paranal de l'ESO au Chili ont pour la première fois permis d'établir un lien formel entre un sursaut gamma de très longue durée et une explosion de supernova particulièrement lumineuse. Il est ainsi apparu que cette supernova n'était pas alimentée par l'énergie issue de désintégrations radioactives, mais par l'énergie produite lors de la désagrégation de champs magnétiques ultra puissants autour d'un objet exotique baptisé magnétar. Ces résultats sont publiés au sein de l'édition du 9 juillet 2015 de la revue Nature.

Les sursauts gamma (GRBs) résultent de phénomènes explosifs parmi les plus puissants survenus depuis le Big Bang. Ils font l'objet de détections par des télescopes spatiaux sensibles à ce type de rayonnement de haute énergie incapable de pénétrer l'atmosphère terrestre, puis d'un suivi, à de plus courtes fréquences, par d'autres télescopes disposés au sol et dans l'espace.

Bien souvent, les GRBs ne durent que quelques secondes. Dans quelques très rares cas toutefois, leur durée peut avoisiner plusieurs heures [1]. Un tel GRB de très longue durée fut détecté par le satellite Swift le 9 décembre 2011 puis baptisé GRB 111209A. Il fut l'un des GRBs les plus longs et les plus brillants jamais observé.

L'émission rémanente de ce sursaut a été étudiée au moyen de l'instrument GROND qui équipe le télescope MPG/ESO de 2,2 mètres à La Silla et de l'instrument X-shooter installé sur le Très Grand Télescope (VLT) à Paranal. La signature claire d'une supernova par la suite baptisée SN 2011kl fut détectée. C'est la toute première fois qu'une supernova est associée à un GRB ultra-long [2].

L'auteur principal du nouvel article, Jochen Greiner de l'Institut Max Planck dédié à la Physique Extraterrestre, Garching, Allemagne, revient sur cette découverte: “Puisqu'un sursaut gamma accompagne une supernova sur 10 000 ou 100 000 seulement, l'étoile qui a explosé doit présenter quelque particularité peu commune. Les astronomes avaient supposé que ces GRBs provenaient d'étoiles très massives – quelque 50 fois plus massives que le Soleil – et qu'ils signalaient la formation d'un trou noir. Nos nouvelles observations de la supernova SN 2011kl, découverte après le GRB 111209A, remettent en question l'application de ce postulat aux GRBs ultra-longs.”

Dans le scénario privilégié de l'effondrement d'une étoile massive (parfois baptisé collapsar), la lente émission rémanente dans les domaines optique et infrarouge en provenance de la supernova est supposée résulter de la désintégration radioactive du Nickel 56 produit lors de l'explosion [3]. Les observations effectuées au moyen de GROND et du VLT ont toutefois montré, pour la première fois, que ce scénario ne pouvait s'appliquer au GRB 111209A [4]. D'autres hypothèses ont également été écartées [5].

Une seule explication concordait avec les observations de la supernova consécutive au GRB 111209A: celle-ci devait être alimentée par un magnétar – une étoile à neutrons de faibles dimensions effectuant plusieurs centaines de rotations par seconde et dotée d'un champ magnétique bien plus puissant que celui des étoiles à neutrons dites normales, ou pulsars radio [6]. Les magnétars sont supposés être les objets les plus fortement magnétisés de l'Univers connu. Pour la première fois, un lien formel entre une supernova et un magnétar a pu être établi.

Paolo Mazzali, co-auteur de l'étude, revient sur l'importance de ces découvertes: “Les nouveaux résultats apportent une réelle preuve de l'existence d'une relation inattendue entre les GRBs, les supernovae très lumineuses et les magnétars. Certaines de ces relations avaient été entrevues au plan théorique ces dernières années, mais l'établissement de cette relation globale constitue un tout nouveau développement, fort excitant.”

“L'exemple de SN 2011kl/GRB 111209A nous oblige à formuler une alternative au scénario de l'effondrement. Cette découverte nous apporte une vision renouvelée et éclairée des GRBs ainsi que des processus à l'œuvre”, conclut Jochen Greiner.

Notes

[1] Les GRBs de longue durée s'étendent bien souvent de 2 à 2000 secondes. Quatre GRBs dont les durées sont comprises entre 10 000 et 25 000 secondes ont été détectés à ce jour – ils constituent des GRBs ultra-longs. Il existe par ailleurs un type de GRBs de durée plus courte, qui résulteraient d'un processus différent.

[2] Le lien entre supernovae et GRBs de longue durée fut établi dès 1998, essentiellement sur la base d'observations de la supernova SN 1998bw effectuées depuis les Observatoires de l'ESO. Ce lien fut confirmé en 2003 par l'étude du GRB 030329.

[3] Le GRB en lui-même est supposé être alimenté par les jets relativistes produits lors de l'effondrement de la matière stellaire sur l'objet central compact via un disque d'accrétion chaud et dense à la fois.

[4] La quantité de Nickel 56 présente dans la supernova et mesurée par l'instrument GROND est bien trop élevée pour être compatible avec la forte émission de rayonnement ultraviolet captée par l'instrument X-shooter.

[5] Pour expliquer l'existence des supernovae extrêmement lumineuses, d'autres sources d'énergie ont été envisagées: des interactions de type chocs avec la matière environnante – en lien possible avec les enveloppes stellaires éjectées avant l'explosion, ou l'existence d'un ancêtre stellaire de type supergéante bleue. Dans le cas de SN 2011kl, l'une et l'autre hypothèse se trouvent clairement rejetées par les observations.

[6] Les pulsars constituent le type d'étoiles à neutrons le plus communément observé. Les magnétars sont supposés engendrer des champs magnétiques dont l'intensité est cent, voire mille fois supérieure à celle des champs magnétiques caractéristiques des pulsars.

Ce travail de recherche a fait l'objet d'un article inttulé “A very luminous magnetar-powered supernova associated with an ultra-long gamma-ray burst”, par J. Greiner et al., Nature du 9 juillet 2015.

Pour plus d'information voir:

http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1527/eso1527a.pdf .