☄️ Les missions spatiales détournées pour traquer l'objet venu d'ailleurs 3I/ATLAS

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Détectée pour la première fois en juillet 2025 par le système de télescopes ATLAS au Chili, cette comète se distingue par son origine extrasolaire confirmée par sa trajectoire hyperbolique et sa vitesse impressionnante de 210 000 km/h. Les astronomes ont pu l'observer depuis la Terre jusqu'en septembre 2025, mais son approche du Soleil a rendu les observations terrestres de plus en plus difficiles. Cette brève fenêtre d'observation terrestre a motivé les agences spatiales à utiliser leurs missions déjà en cours pour poursuivre l'étude de cet objet exceptionnel.

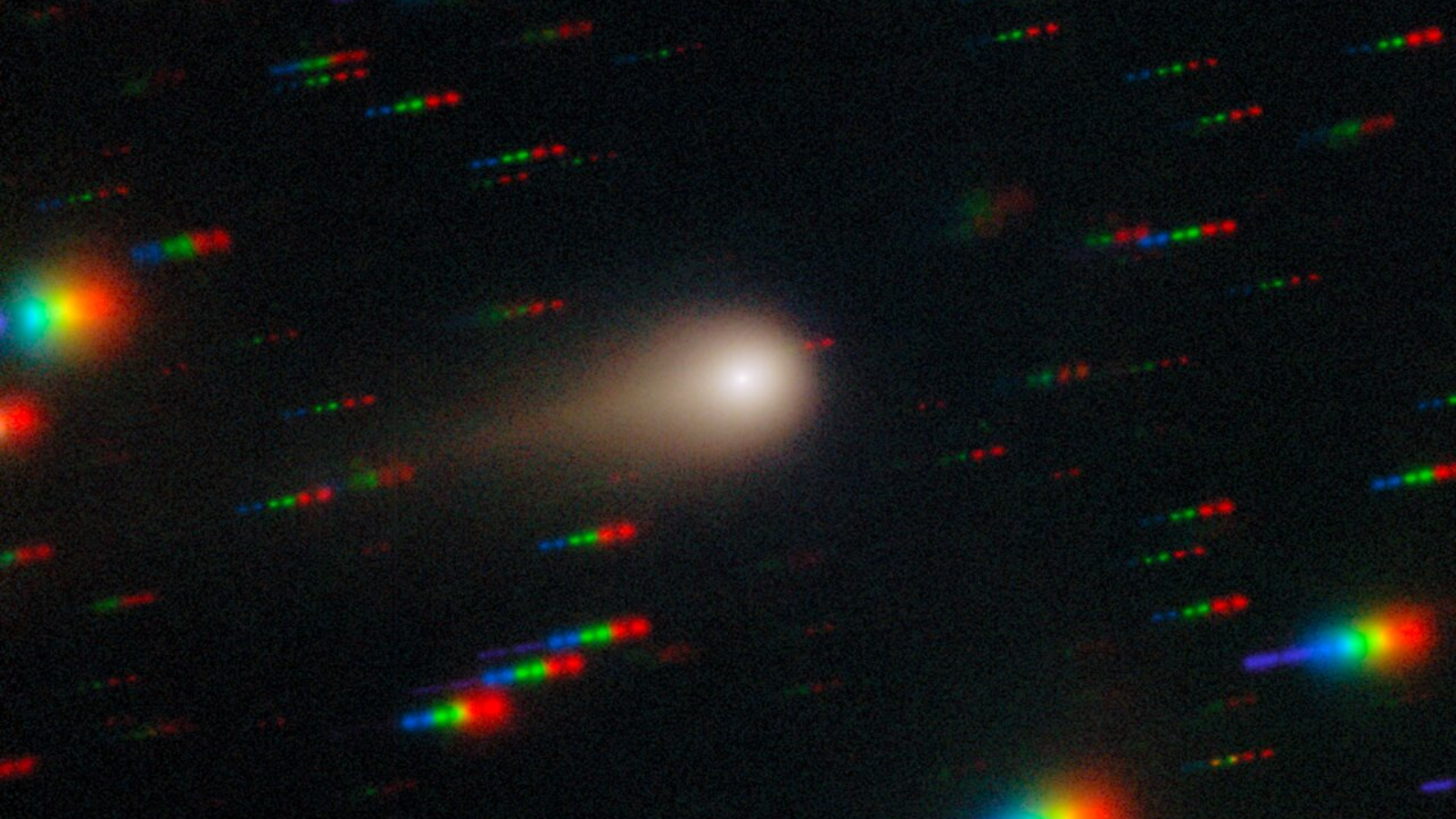

Image de la comète 3I/ATLAS capturée par le télescope Gemini Sud

Crédit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

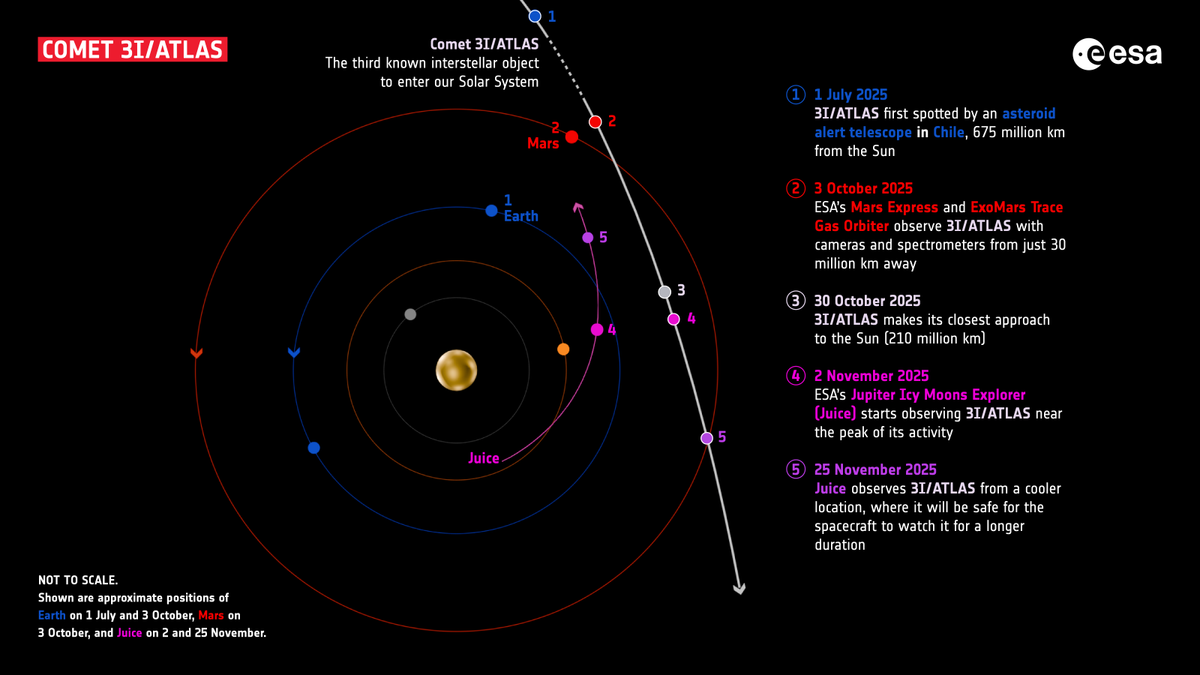

Les missions martiennes de l'ESA et de la NASA jouent un rôle déterminant dans cette campagne d'observation spatiale. Entre le 1er et le 7 octobre 2025, les orbiteurs Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter ont surveillé le passage de la comète à proximité de Mars, avec une distance minimale de 30 millions de kilomètres atteinte le 3 octobre. La mission Psyche de la NASA, en route vers la ceinture d'astéroïdes principale entre Mars et Jupiter, a également contribué à cette collecte de données depuis sa position privilégiée dans le Système solaire interne.

La mission JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) de l'ESA prend le relais entre le 2 et le 25 novembre 2025, période cruciale correspondant au périhélie de la comète, soit son point le plus proche du Soleil. Cette phase d'activité maximale, où les glaces du noyau cométaire se vaporisent sous l'effet du rayonnement solaire, permet d'analyser la composition chimique complète de l'objet. Les instruments de JUICE captureront ainsi l'émission des gaz et de la poussière formant la chevelure lumineuse et la queue caractéristique de la comète.

L'analyse de cette signature chimique offre des perspectives pour la compréhension de la formation des systèmes planétaires. Si la composition de 3I/ATLAS ressemble à celle des comètes de notre Système solaire, cela pourrait indiquer des processus de formation similaires à travers la galaxie. En revanche, des différences marquées révéleraient des matériaux exotiques provenant d'un autre système stellaire, enrichissant nos connaissances sur la diversité cosmique.

Carte montrant la trajectoire de la comète interstellaire 3I/ATLAS dans notre Système solaire

Crédit: ESA

Ces observations coordonnées depuis l'espace permettent de contourner les limitations des télescopes terrestres et d'étudier la comète durant sa phase la plus active. Les données recueillies par les différentes missions spatiales fourniront ainsi les informations les plus détaillées jamais obtenues sur un objet interstellaire.

Les objets interstellaires: messagers d'autres systèmes stellaires

Les objets interstellaires comme 3I/ATLAS sont des corps célestes qui ne sont pas liés gravitationnellement à une étoile particulière et voyagent librement dans l'espace interstellaire. Leur détection reste rare car ils traversent notre Système solaire à grande vitesse et sont généralement de petite taille.

Ces visiteurs cosmiques peuvent être des comètes, des astéroïdes ou des fragments planétaires éjectés de leur système d'origine lors de perturbations gravitationnelles. Leur étude permet aux astronomes d'analyser directement la matière provenant d'autres systèmes planétaires sans avoir à parcourir les immenses distances qui nous en séparent.

La vitesse et la trajectoire de ces objets sont les principaux indicateurs de leur origine interstellaire. Contrairement aux corps du Système solaire qui suivent des orbites elliptiques autour du Soleil, les objets interstellaires présentent des trajectoires hyperboliques qui les font entrer et sortir de notre système sans y être capturés.

L'analyse de leur composition chimique révèle des informations précieuses sur les conditions de formation des systèmes planétaires ailleurs dans la galaxie, faisant de chaque détection une opportunité scientifique exceptionnelle.