🔭 Le mystérieux halo invisible de la Terre enfin révélé par un observatoire spatial

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le 24 septembre dernier, une mission spatiale particulièrement ambitieuse a décollé du Centre spatial Kennedy en Floride. L'Observatoire géocouronne Carruthers a entamé son voyage vers un point stratégique de l'espace situé entre la Terre et le Soleil. Ce point particulier, connu sous le nom de point de Lagrange L1, se trouve à environ 1,6 million de kilomètres de notre planète, soit quatre fois plus loin que la Lune. À cette position privilégiée, l'observatoire pourra étudier la géocouronne dans son intégralité, un exploit jamais réalisé auparavant.

Image historique de la mission originale Carruthers lors d'Apollo 16 en 1972.

Crédit: G. Carruthers (NRL) et al. / Far UV Camera / NASA / Apollo 16

La géocouronne représente la partie la plus extrême de l'atmosphère terrestre, débutant à environ 480 kilomètres d'altitude et s'étendant jusqu'à mi-chemin de la Lune. Cette immense enveloppe gazeuse est principalement composée d'hydrogène, un élément fondamental pour, entre autres, l'eau. Ce qui rend cette mission particulièrement cruciale, c'est qu'elle permettra d'étudier comment les particules solaires interagissent avec cette couche atmosphérique et contribuent à la perte d'hydrogène de notre planète.

L'idée de cette mission remonte à 1972, lorsque le Dr George Carruthers avait placé une caméra ultraviolette primitive sur la Lune lors de la mission Apollo 16. Bien que les images obtenues aient été spectaculaires, le physicien avait compris qu'elles ne montraient qu'une partie du phénomène. Le nouvel observatoire, équipé de technologies d'imagerie ultraviolette cinquante fois plus avancées, possède à la fois un imageur grand champ pour capturer l'ensemble de la géocouronne et un imageur proche pour étudier ses interactions détaillées.

Les données recueillies par cette mission pourraient révolutionner notre compréhension de l'habitabilité des planètes. En étudiant comment la Terre perd son hydrogène dans l'espace, les scientifiques pourront mieux identifier les exoplanètes capables de conserver leur eau liquide. L'observatoire devrait commencer ses observations scientifiques en mars prochain et fonctionner pendant au moins deux ans, réalisant ainsi le rêve d'un visionnaire de l'exploration spatiale.

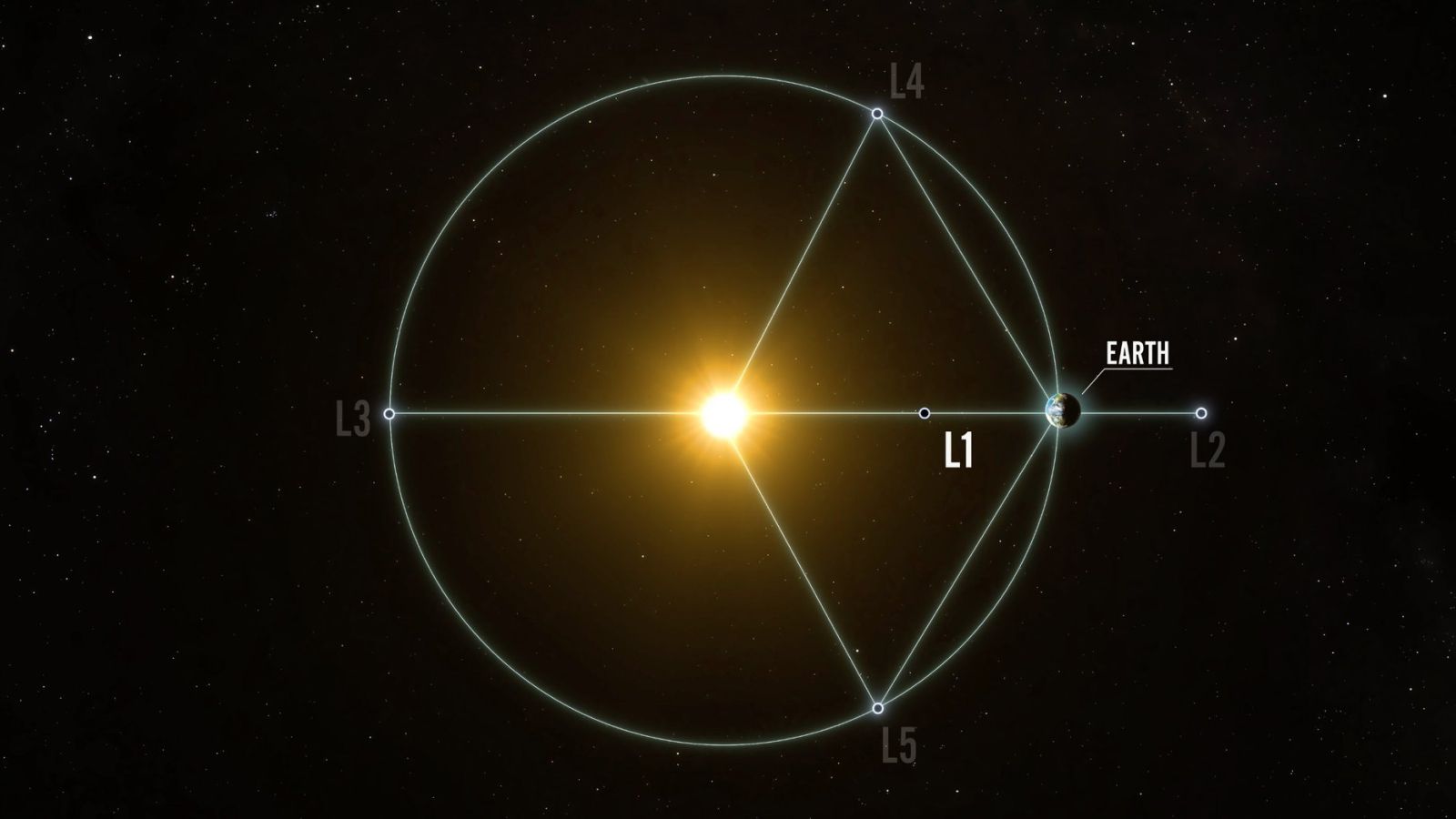

Les points de Lagrange: des positions stratégiques dans l'espace

Les points de Lagrange représentent des positions orbitales uniques où les forces gravitationnelles de deux corps célestes s'équilibrent parfaitement avec la force centrifuge. Ces cinq points particuliers, nommés L1 à L5, permettent à un petit objet comme un satellite de maintenir une position stable relative aux deux corps principaux.

Représentation artistique des points de Lagrange Terre-Soleil. Le point L1 est la destination finale de l'Observatoire géocouronne Carruthers.

Crédit: NASA's Conceptual Image Lab/Krystofer Kim

Le point L1, destination de l'Observatoire géocouronne Carruthers, se situe directement entre la Terre et le Soleil. Cette position offre l'avantage unique d'avoir une vue permanente de notre étoile tout en observant continuellement la face éclairée de notre planète. De nombreux observatoires solaires et météorologiques spatiaux utilisent cette position privilégiée.

La stabilité exceptionnelle de ces points en fait des emplacements idéaux pour les missions d'observation à long terme. Contrairement aux satellites en orbite terrestre qui doivent constamment ajuster leur position, un engin spatial placé à un point de Lagrange peut maintenir sa position avec très peu de carburant, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie opérationnelle.

Ces positions stratégiques sont devenues essentielles pour l'étude du Soleil, du climat spatial et maintenant de l'atmosphère terrestre dans son ensemble. Leur utilisation témoigne de notre compréhension croissante de la mécanique céleste et de notre capacité à exploiter les lois physiques de l'Univers pour l'exploration scientifique.

L'hydrogène atmosphérique et son rôle dans l'habitabilité planétaire

L'hydrogène, bien que présent en faibles quantités dans notre atmosphère, joue un rôle fondamental dans le maintien des conditions propices à la vie sur Terre. Cet élément léger constitue un composant clé de la molécule d'eau et participe à de nombreux cycles atmosphériques essentiels.

Dans les couches supérieures de l'atmosphère, l'hydrogène subit un processus appelé 'échappement atmosphérique' où les particules énergétiques du Soleil peuvent lui donner suffisamment de vitesse pour quitter l'attraction gravitationnelle terrestre. Ce phénomène, bien que lent à l'échelle humaine, représente une perte continue pour notre planète.

L'étude de cet échappement d'hydrogène revêt une importance capitale pour la recherche de vie extraterrestre. En comprenant les mécanismes qui régissent la rétention ou la perte de cet élément sur différentes planètes, les astronomes peuvent mieux évaluer quels mondes sont susceptibles de conserver des océans liquides sur des périodes géologiques.

Les données de l'Observatoire Carruthers permettront de quantifier précisément ce taux de perte et de comprendre comment il varie avec l'activité solaire. Ces informations serviront de référence pour évaluer l'habitabilité des exoplanètes découvertes autour d'autres étoiles, faisant de cette mission un outil précieux dans la quête de mondes semblables au nôtre.