Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les principaux nano-vecteurs de médicaments étudiés à ce jour sont des vésicules lipidiques ou "liposomes". Leurs analogues à base de polymères ou "polymersomes" ont été découverts il y a une dizaine d'années. Ils présentent plusieurs avantages: plus stables et plus imperméables que les liposomes, ils s'avèrent plus facilement "fonctionnalisables et modulables" (il est possible par exemple de synthétiser un polymère thermosensible ou bien capable de reconnaître certaines cellules, notamment tumorales). L'équipe coordonnée par Sébastien Lecommandoux conçoit depuis 10 ans des polymersomes "intelligents" à base de polypeptides dont les propriétés et structures sont analogues à celles des virus.

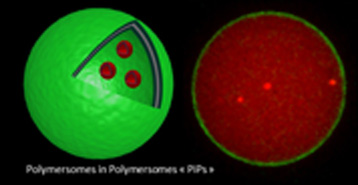

Schéma représentant les polymersomes externes marqués par un fluorophore vert encapsulant les polymersomes internes "rouges", ainsi que leur équivalent imagé en microscopie confocale

par disque rotatif.

© Laboratoire de chimie des polymères organiques

(CNRS / Université Bordeaux 1 / Institut polytechnique de Bordeaux)

Pour aller plus loin dans le mimétisme et l'inspiration biologique, une étape devait être franchie: encapsuler ces polymersomes les uns dans les autres. Ce cloisonnement permet de mimer la structure d'une cellule, elle-même constituée de compartiments (des petites organelles1 internes, sièges de milliers d'interactions et de réactions quotidiennes) et d'un cytoplasme viscoélastique, lui conférant entre autres une certaine stabilité mécanique. Mais, former de manière contrôlée des polymersomes emboités les uns dans les autres s'avère complexe.

Les chercheurs sont parvenus à cette prouesse en utilisant une méthode d'émulsion/centrifugation originale, simple d'utilisation, peu coûteuse en temps et en produits, et surtout très efficace. Par imagerie, ils ont ensuite mis en évidence, à l'aide de marqueurs fluorescents, la formation d'une structure "emboîtée" de polymersomes dans un autre. Maîtriser cette compartimentation permet désormais d'envisager l'encapsulation de multiples composés (dans les multiples polymersomes internes) au sein d'un même vecteur. C'est ce qu'ont démontré les chercheurs dans un second temps: ils ont encapsulé deux populations de polymersomes internes différents dans un polymersome unique plus grand. Au vu de leurs résultats, il est envisageable d'incorporer un nombre de vésicules distinctes beaucoup plus important. Cette capacité s'avère très intéressante pour la vectorisation combinatoire, en oncologie par exemple, où la faculté de pouvoir délivrer des composés actifs (parfois incompatibles) au sein d'un même vecteur est recherchée.

Ces structures originales pourraient par ailleurs être utilisées en tant que réacteurs compartimentés, en catalyse ou dans le domaine biomédical. Les chercheurs sont parvenus à encapsuler trois molécules fluorescentes différentes2 (utilisées comme "molécules modèles" de principes actifs) dans les trois compartiments différents que recèlent ces structures, à savoir la membrane du polymersome externe, la cavité aqueuse du polymersome externe et la membrane des polymersomes internes3. On pourrait donc envisager d'encapsuler des réactifs différents dans différents compartiments des polymersomes ou bien de contrôler le déclenchement de réactions différentes, en cascade dans ces polymersomes.

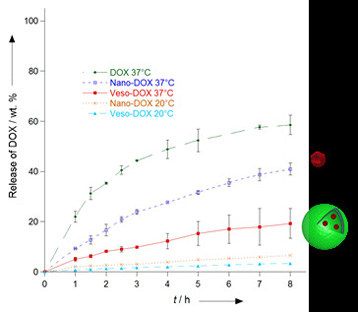

Outre une meilleure protection des principes actifs encapsulés, l'autre intérêt de cette "mise en boite" réside dans un meilleur contrôle, une modulation plus fine des propriétés de perméabilité des vésicules. Les chercheurs ont modélisé cela via une expérience de libération in vitro d'un agent anticancéreux, la doxorubicine (DOX), incorporé dans les polymersomes internes. La DOX est effectivement libérée plus vite (environ deux fois) lorsqu'elle est intégrée dans des nanopolymersomes classiques, que lorsque ceux-ci sont eux-mêmes encapsulés dans des polymersomes externes.

A ce jour, les chercheurs sont les premiers à présenter ce type d'encapsulation multiple et contrôlée dans des vésicules compartimentées, en particulier polymères, contenant également un mime du cytosquelette: ainsi, la structure cellulaire complète est reproduite4. Prochaine étape: parvenir à utiliser cette "mise en boîte" pour effectuer des réactions chimiques contrôlées sur des volumes de l'ordre de l'attolitre (10^-18 litre) dans un milieu confiné.

Courbes cinétiques de libération de la DOX pour les différentes structures.

© Laboratoire de chimie des polymères organiques

(CNRS / Université Bordeaux 1 / Institut polytechnique de Bordeaux)

En haut, encapsulation de deux types de populations de polymersomes internes, les uns "verts", les autres "rouges". En bas, encapsulation dans tous les types de compartiments possibles ; membrane externe (bleue), cavité du polymersome externe (verte), polymersomes internes (rouges).

© Laboratoire de chimie des polymères organiques

(CNRS / Université Bordeaux 1 / Institut polytechnique de Bordeaux)

Notes:

1- Petites structures internes différenciées (délimitées par une membrane) de la cellule vivante exerçant une fonction spécialisée dans la cellule.

2- Trois couleurs ont été utilisées dans le cas présent: bleu, vert et rouge.

3- Les polymersomes internes présentent aussi une cavité, mais leurs tailles sont trop faibles pour distinguer membrane et cavité.

4- Polymersomes in “gelly” Polymersomes: towards structural cell mimicry. Maïté Marguet, Olivier Sandre, Sébastien Lecommandoux. Langmuir 2012 (DOI: la-2011-04018w).

Référence:

Polymersomes in polymersomes: multiple loading and permeability tuning. Maïté Marguet, Lise Edembe, Sébastien Lecommandoux. Angewandte Chemie International Edition. Papier le 27/01/2012 (DOI: 10.1002/anie.201106410).