Nanotubes: quelle toxicité pour l'environnement et la santé ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

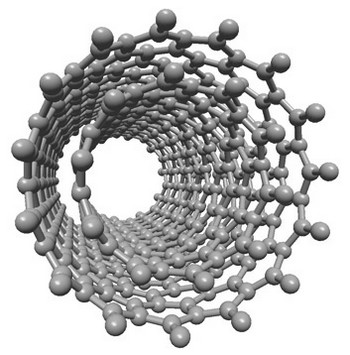

Modélisation d'un nanotube de carbone bi-paroi

La production mondiale de nanotubes de carbone atteint aujourd'hui plusieurs centaines de tonnes par an: ils sont présents dans les écrans plats, les pneumatiques, l'industrie automobile (Renault et Peugeot expérimentent des nanotubes de carbone en renfort des pièces de carrosserie), les articles de sport (le premier cadre de vélo comportant des nanotubes de carbone concourrait au dernier tour de France)... Cependant, l'étude des effets sur la santé humaine est encore très embryonnaire et leur impact sur l'environnement demeure à ce jour quasiment inexploré.

Quatre laboratoires de recherche, dont deux du CNRS (1), se sont associés pour étudier l'influence des nanotubes de carbone sur l'environnement et la santé humaine dans le cadre d'un projet de recherche de l'Agence nationale de la recherche. Ce projet, qui vient de démarrer, durera trois ans. Il sera doté d'un budget de 300 000 euros et bénéficiera de la participation d'une vingtaine de chercheurs et ingénieurs répartis dans les quatre laboratoires impliqués. Il est coordonné par Emmanuel Flahaut, chercheur CNRS dans l'équipe Nanocomposites et nanotubes de carbone, au CIRIMAT (Centre inter-universitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux de Toulouse, CNRS/Université Toulouse 3/INP Toulouse).

Le projet comporte trois volets:

- L'impact environnemental: ce volet est le plus innovant, car la question n'a encore jamais été étudiée. Une fois utilisés, les objets contenant des nanotubes de carbone sont jetés dans des décharges et les nanotubes risquent de polluer l'environnement. Les recherches porteront principalement sur le milieu aquatique, où se concentre la pollution. Les chercheurs vont mettre des amphibiens en contact avec des suspensions de nanotubes, pour étudier leur toxicité aiguë (mortalité, modifications comportementales) et leur génotoxicité (altération du patrimoine génétique). Une thèse est en cours sur ce sujet, montrant de la mortalité (uniquement chez l'une des deux espèces étudiées). Toutefois, les conditions de test devront être redéfinies avant de conclure de façon définitive. Cette thèse fait suite à des études in vitro de cytotoxicité (toxicité cellulaire) en collaboration avec le laboratoire Biomatériaux et réparation tissulaire (INSERM/Université Bordeaux 2). Ces études ont montré la nécessité de faire la part entre la toxicité intrinsèque des nanotubes, en fonction de leurs caractéristiques (dimensions, nombre de parois), et celle des traces de catalyseur métallique qui peuvent rester dans les échantillons.

Larves d'amphibiens utilisées pour l'étude

- La santé humaine: les chercheurs examineront in vitro l'interaction des nanotubes de carbone avec les macrophages humains mais aussi in vivo au niveau pulmonaire chez la souris, en collaboration avec le laboratoire Macrophages, médiateurs de l'inflammation et interactions cellulaires (Université Toulouse 3), pour savoir si l'inhalation de nanotubes provoque des réactions inflammatoires. En mélangeant des nanotubes à du plasma et du sérum humain, E. Flahaut et ses collaborateurs de l'Université d'Oxford (2) ont déjà mis en évidence l'adsorption de certaines protéines sur des nanotubes de carbone: ces derniers pourraient alors être reconnus comme des éléments étrangers et donc provoquer une réaction d'inflammation, mais ce marquage pourrait aussi ouvrir la porte à des applications médicales comme par exemple l'amélioration de l'efficacité des vaccins.

- La synthèse des nanotubes de carbone: les chercheurs étudieront les moyens de la rendre plus "propre" et notamment de réduire les rejets gazeux.

D'autre part, les chercheurs du CIRIMAT travaillent également sur le remplissage des nanotubes de carbone avec des matériaux magnétiques pour le traitement du cancer par thermothérapie. Ces recherches s'inscrivent dans le cadre d'un programme de recherche Marie Curie, avec 8 partenaires de 5 pays européens (3).

Qu'est ce qu'un nanotube de carbone ?

Les nanotubes de carbone, découverts en 1991, forment l'un des quatre états organisés connus du carbone sur Terre, avec le graphite, le diamant et les fullerènes (molécules en forme de ballons de football). Ils sont formés d'une ou plusieurs parois concentriques où les atomes de carbone sont organisés en réseaux d'hexagones. Leurs dimensions vont de quelques microns à quelques dizaines de microns de longueur et leur diamètre est inférieur à quelques nanomètres. Ils sont employés dans diverses applications, principalement pour leurs propriétés mécaniques et électriques.

Notes:

(1) Centre inter-universitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux de Toulouse (CNRS/Université Toulouse 3/INP Toulouse), équipe Nanocomposites et nanotubes de carbones, et Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes (CNRS/Université Toulouse 3), en collaboration avec le laboratoire Biomatériaux et réparation tissulaire (INSERM/Université Bordeaux 2) et le laboratoire Macrophages, médiateurs de l'inflammation et interactions cellulaires (Université Toulouse 3)

(2) Immunochemistry Unit, Department de Biochimie, Université d'Oxford

(3) Projet Carbio (www.carbio.eu), avec la participation d'équipes en Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne, Pays-bas, Pologne.