Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

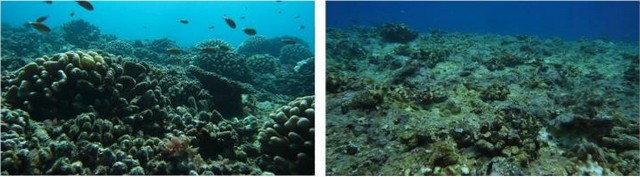

Le site de Vaipahu (Moorea Nord) par 6 mètres de profondeur,

avant (à gauche) et après (à droite) le passage du cyclone Oli.

Le 3 février 2010, le cyclone tropical Oli passe au large des Îles Sous-le-vent, dans l'ouest de Tahiti. Les îles de Bora Bora, Raiatea-Tahaa, Huahine et Maupiti subissent une houle de 6 à 7 mètres et des vents de 170 km/heure en rafales. Le soir du 3 et le 4 février, c'est au tour de Tahiti et Moorea (Îles du Vent) puis l'île de Tubuai (Îles Australes) de subir ses effets avec des vents moyens de 210 km/heure. Quatre jours plus tard, le temps de remettre en état les installations, le service d'observation "Corail" de l'INSU du CNRS basé au CRIOBE (1) mesure les effets du cyclone après son passage sur les deux sites de référence de la côte nord de Moorea. Les résultats sont sans appel: le cyclone Oli a raboté les peuplements coralliens et porté le coup de grâce à un récif déjà fragilisé.

En effet, Acanthaster, une étoile de mer prédatrice du corail, avait déjà décimé les populations de coraux des pentes externes de Moorea (2). Néanmoins, la structure physique des récifs, en particulier celle de la pente externe (zone la plus propice à la croissance de ces récifs grâce à une bonne oxygénation de l'eau), avait été peu affectée car les squelettes des colonies mortes étaient encore en place, suggérant une possible reprise.

Mais après le passage du cyclone, la structure physique des pentes externes de Moorea (en particulier celle de la côte nord) a gravement et durablement été affectée. La comparaison des données avant et après le passage du cyclone met en évidence une diminution très significative du relief de la pente externe: les indices de rugosité (linéaire de récif développé/linéaire de récif plat) ont baissé de près de 50 % à toutes les profondeurs, jusqu'à 30 mètres, comme le montrent les tests statistiques effectués sur les sites étudiés. Un grand nombre de colonies en place, même mortes suite à la prédation des Acanthaster, ont été détachées par la houle et cassées par des blocs. Cette fois c'est la structure tridimensionnelle du récif qui a été touchée: or, elle conditionne l'habitat d'une grande partie de la faune associée aux coraux, dont de nombreuses espèces de poissons.

Les destructions sont variables en fonction de la profondeur. On observe ainsi:

* de 0 à 6 mètres de profondeur: un état de destruction critique.

La majorité des colonies éparses en vie ont été brisées à la base. La zone est totalement recouverte d'un feutrage d'algues fin de couleur jaune clair indiquant un début de "bloom algal" (une augmentation relativement rapide de la concentration d'algues). Le pourcentage de recouvrement en corail vivant est nul.

* de 6 à 10 mètres de profondeur: de nombreuses colonies branchues vivantes sont abîmées mais leur base est encore en place, ce qui laisse supposer une reprise possible.

* de 10 à 15 mètres de profondeur: les contreforts de cette zone sont en état de destruction critique.

Les colonies massives et branchues (en grande majorité déjà mortes suite à l'épisode Acanthaster mais encore en place avant le cyclone) ne sont plus visibles mais aucun recouvrement algal n'est observable.

* de 15 à 30 mètres de profondeur: la zone est anormalement recouverte de débris coralliens de petite taille (moyenne 5 cm).

Outre le corail, les peuplements associés de poissons, de mollusques et d'oursins ont également beaucoup souffert. Ainsi, de nombreux coquillages sont en état de décomposition entre 6 mètres de profondeur et la surface.

D'autres observations effectuées sur les îles de Raiatea-Tahaa (Îles Sous-le-vent) et à Tubuai (Îles Australes) révèlent une situation encore plus critique sur les côtes les plus exposées à l'action cyclonique.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer l'impact du cyclone sur les autres espèces (poissons, étoiles de mer mangeuses de corail...), on peut là aussi s'attendre à des modifications de la diversité et de l'abondance des êtres vivants. Des données plus précises sur les peuplements de poissons sont en cours de collecte, ce qui permettra de quantifier l'impact réel du cyclone sur ces populations animales, mais Oli semble être le cyclone de trop pour les récifs de certaines îles de Polynésie (Moorea, Tahiti, Raiatea, Tahaa et Bora-Bora entre autres).

Deux scénarios sont maintenant envisageables: soit les algues perdurent et dominent le système en prenant le dessus sur le corail (ce qui entraînera la mort du récif), comme c'est le cas sur de nombreux récifs dans le monde, soit le récif repart de zéro (son état actuel) et redémarre avec des assemblages de coraux probablement différents (en termes d'espèces présentes, d'abondance...) comme il l'a toujours fait.

Depuis les années 1980, les scientifiques ont pu enregistrer une résilience du récif corallien (3). Si les leçons du passé montrent qu'il est toujours reparti, les successions de stress actuels (blanchissement des coraux, cyclones, pollutions locales...) sont de nature à un peu moins d'optimisme. C'est à voir dans 10 ans, temps nécessaire à sa régénération selon les scientifiques. Dans ce contexte, la surveillance et le suivi à long terme des récifs coralliens sont indispensables afin de pouvoir mieux appréhender leur résilience qui semble en marche en Polynésie.

Notes:

(1) Depuis une trentaine d'années, le CRIOBE dispose de données de suivi des communautés coralliennes et des peuplements de poissons, établies régulièrement sur ces zones dans le cadre d'un réseau du Pacifique central et oriental dont il a la charge au plan international.

(2) Les coraux ont été quasiment décimés suite à l'assaut des Acanthaster qui connaissent une véritable explosion démographique depuis 2006. Les pourcentages de coraux vivants ont chuté de 96,1 (± 2,0) % sur la côte nord de Moorea (valeurs à 12 mètres de profondeur), laissant des taux de recouvrement de seulement 1,0 (± 1,1) %.

(3) La résilience du récif corallien a été constatée après avoir connu 7 épisodes de blanchissement massif (1983, 1987, 1991, 1994, 2002, 2003 et 2007), plusieurs cyclones (Orama, Reva et Veena en 1983, Wasa en 1991 et Martin en 1997) et deux pullulations d'Acanthaster planci, l'étoile de mer prédatrice du corail (de 1979 à 1984 et depuis 2006).