💫 Théories de gravité modifiée: les galaxies naines parlent

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une équipe internationale dirigée par l'Institut Leibniz d'astrophysique de Potsdam a mené une étude approfondie sur douze des galaxies les plus petites et les plus faibles jamais observées. En analysant la vitesse des étoiles à différentes distances du centre galactique, les chercheurs ont pu cartographier avec une précision inédite le champ gravitationnel interne de ces systèmes. Les données recueillies montrent clairement que la matière visible ne suffit pas à expliquer l'intensité des forces en jeu, remettant en cause certaines théories alternatives.

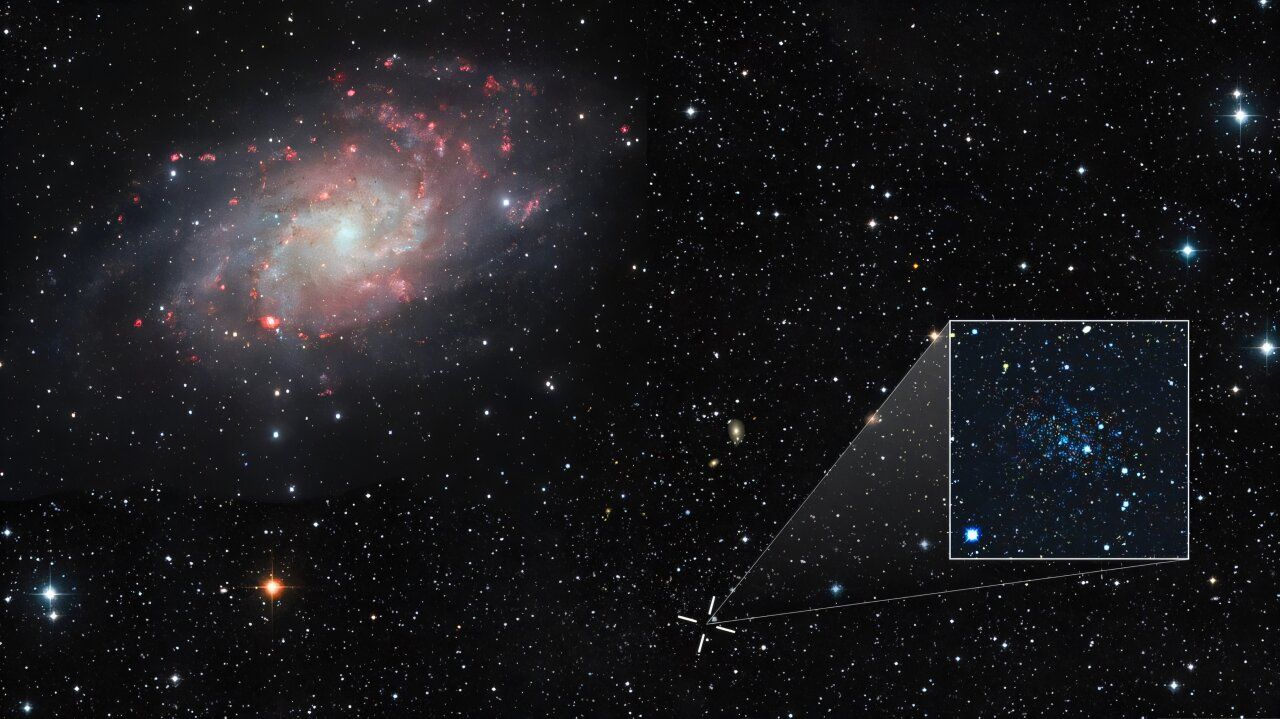

Comparaison entre la galaxie spirale M33 (gauche) et la galaxie naine Eridanus II (droite) montrant les différences d'accélération gravitationnelle.

Crédit: ESO/DSS2 (D. De Martin); DES (S.E. Koposov), composition: AIP (M. P. Júlio)

La théorie MOND (Modified Newtonian Dynamics), proposée dans les années 1980 comme alternative à la matière noire, prédit que les lois de la gravité changent aux très faibles accélérations. Cependant, les simulations réalisées sur le supercalculateur national britannique DiRAC démontrent que cette approche ne parvient pas à reproduire le comportement observé dans les galaxies naines. En revanche, les modèles incorporant un halo massif de matière noire autour de ces galaxies correspondent beaucoup mieux aux données expérimentales.

Mariana Júlio, doctorante à l'Institut Leibniz et auteure principale de l'étude, souligne que pour la première fois, les scientifiques ont pu résoudre l'accélération gravitationnelle des étoiles dans les galaxies les plus faibles à différents rayons. Cette analyse détaillée des dynamiques internes confirme que le champ gravitationnel ne peut être déterminé uniquement par la matière visible, contredisant ainsi les prédictions des théories de gravité modifiée. Ces résultats renforcent considérablement la nécessité d'invoquer la matière noire.

La recherche, acceptée pour publication dans Astronomy & Astrophysics et disponible sur le serveur de prépublication arXiv, remet également en question la relation d'accélération radiale, une hypothèse de longue date selon laquelle il existerait un lien simple entre la quantité de matière visible et la force gravitationnelle produite. Alors que cette relation reste valable pour les systèmes plus grands, elle commence à s'invalider dans les plus petites galaxies, où la même quantité de matière visible peut produire des accélérations gravitationnelles différentes.

Le professeur Justin Read de l'Université de Surrey explique que les nouvelles techniques de modélisation permettent désormais de cartographier le champ gravitationnel à des échelles plus petites que jamais. Ces avancées offrent des perspectives nouvelles sur cette substance étrange et invisible qui constitue la majeure partie de la masse de l'Univers. Bien que ces découvertes ne révèlent pas la nature fondamentale de la matière noire, elles réduisent considérablement l'espace disponible pour les explications alternatives.

La matière noire: l'énigme cosmique invisible

La matière noire représente l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Les scientifiques estiment qu'elle constitue environ 85% de la matière totale de l'Univers, mais elle n'interagit pas avec la lumière, ce qui la rend impossible à observer directement avec les télescopes traditionnels.

Sa présence est déduite indirectement par ses effets gravitationnels sur la matière visible. Les galaxies tournent si rapidement que sans cette masse supplémentaire invisible, elles se disloqueraient sous l'effet de la force centrifuge. De même, la courbure de la lumière par les amas galactiques, phénomène appelé lentille gravitationnelle, révèle la présence de masses bien supérieures à celles que l'on peut détecter.

Les recherches actuelles se concentrent sur plusieurs candidats potentiels, dont les WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), des particules hypothétiques qui n'interagiraient que très faiblement avec la matière ordinaire. D'autres théories explorent la possibilité d'axions, des particules ultralégères, ou même de trous noirs primordiaux formés peu après le Big Bang.

La détection directe de la matière noire reste un objectif majeur de la physique des particules, avec des expériences souterraines comme XENONnT en Italie ou LZ aux États-Unis qui cherchent à capter les rares interactions entre ces particules mystérieuses et la matière ordinaire.

La dynamique galactique et ses mystères

La dynamique galactique étudie le mouvement des étoiles et du gaz au sein des galaxies, révélant des informations cruciales sur leur structure et leur évolution. Les vitesses orbitales des étoiles autour du centre galactique suivent des lois spécifiques qui dépendent de la distribution de masse totale, incluant à la fois la matière visible et invisible.

Dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin a observé que les étoiles dans les régions externes des galaxies spirales se déplaçaient à des vitesses constantes, indépendamment de leur distance au centre. Cette découverte surprenante contredisait les prédictions de la mécanique newtonienne basée uniquement sur la matière visible, fournissant la première preuve solide de l'existence de matière noire.

Les galaxies naines, comme celles étudiées dans cette recherche, présentent des caractéristiques dynamiques particulières. Leur faible luminosité et leur petite taille en font des laboratoires idéaux pour tester les théories gravitationnelles aux limites extrêmes, où les effets de la matière noire devraient être plus prononcés.

Les simulations numériques modernes permettent de modéliser l'évolution des galaxies sur des milliards d'années, incorporant à la fois la matière baryonique (ordinaire) et la matière noire. Ces modèles aident à comprendre comment les halos de matière noire influencent la formation et l'évolution des structures cosmiques, depuis les premières galaxies jusqu'aux amas galactiques observables aujourd'hui.