JWST observera les premiers astres lumineux de l'Univers

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

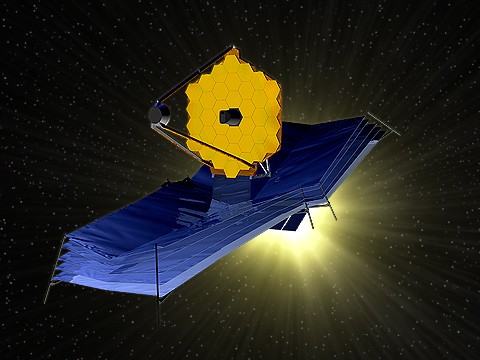

Vue d'artiste du télescope James Webb (JWST)

Avec une surface collectrice de lumière presque dix fois supérieure à celle du HST et des instruments sensibles au rayonnement infrarouge, le JWST sera capable de capter des rayonnements émis il y a des milliards d'années. Cela permettra de sonder l'univers très jeune et d'observer les premiers objets "lumineux" qui ont éclairé l'univers, il y a environ 13 milliards d'années. On connaît très mal l'évolution de l'Univers quand il avait moins d'un milliard d'années. L'exploration de cette période par le JWST va apporter de précieuses informations sur les premières sources de lumière (quand sont-elles apparues ? quelle est leur nature ? ...) et leur rôle dans la ré-ionisation de la matière, dont dépend la formation des astres suivants.

En permettant des observations dans l'infrarouge thermique (longueurs d'ondes de 5 à 27 microns), MIRI sera l'instrument clef pour s'assurer que ce sont bien des objets de l'Univers très jeune qui sont observés. MIRI va également permettre, entre autres, de réaliser des observations "coronographiques" d'étoiles proches de nous. "Ce mode d'observations permet d'éviter que l'éclat d'une étoile proche éblouisse le détecteur ; on peut alors sonder l'environnement de l'étoile et découvrir des exo-planètes, des compagnons peu lumineux, des disques de poussière ...", explique Pierre-Olivier Lagage (CEA/Dapnia), responsable scientifique de la contribution française à Miri.

MIRI est constitué de 2 sous-ensembles principaux: un imageur et un spectromètre. La contribution française consiste à fournir l'imageur. Un prototype de cet imageur vient d'être livré par le CEA au Rutherford Appleton Laboratory (RAL, Grande Bretagne) ; il va permettre de vérifier que l'imageur aura les performances annoncées. Les ingénieurs ont particulièrement travaillé sur une roue portant des filtres optiques, qui sera soumise à de fortes vibrations lors du lancement. L'imageur final, destiné à être embarqué sur le satellite, sera livré fin 2008 au RAL, où il sera intégré avec les autres sous-ensembles de Miri, puis testé. A partir de 2010, Miri sera lui-même intégré par la Nasa au satellite avec les trois autres instruments du JWST.