Réinventer l'écologie scientifique sans la dénaturer

Publié par Adrien,

Source: CNRS-INEEAutres langues:

Source: CNRS-INEEAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

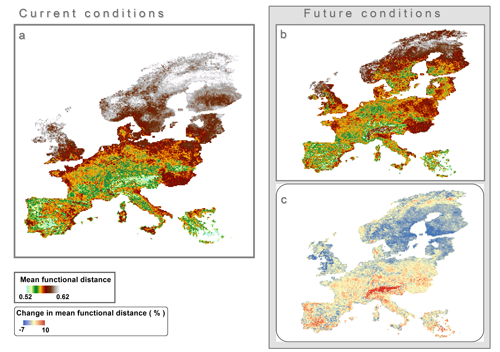

Prédiction de la distance fonctionnelle écologique moyenne entre oiseaux d'Europe en 2080 (selon le scénario GIEC A1b). © Figure adaptée de Thuiller, W., Pironon, S., Psomas, A., Barbet-Massin, M., Jiguet, F., S., L., Pearman, P.B., Renaud, J., Zupan, L. & Zimmermann, N.E. (2014)

Réchauffement climatique, déforestation, surexploitation des ressources naturelles ou disparition accélérée des espèces font de plus en plus souvent la une de l'actualité. L'intérêt des médias pour ces thématiques doit beaucoup au développant récent de modèles destinés à prédire l'évolution de la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et les services qu'ils rendent à l'humanité à l'échelle de la planète. "Ce passage d'une écologie explicative à une écologie anticipative est une opportunité historique pour notre discipline scientifique qui implique néanmoins une grande responsabilité de notre part à la fois dans la manière d'interpréter ces modèles et dans la communication de leurs résultats auprès du grand public", précise Nicolas Mouquet, directeur de recherche CNRS à l'Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier (ISEM, CNRS/IRD/Université de Montpellier) et cosignataire de l'étude publié dans Journal of Applied Ecology.

Cet article de synthèse, auquel ont contribué une vingtaine de scientifiques de l'INEE, s'adresse en premier lieu aux représentants de la recherche académique. Son message principal: veiller à ce que l'essor de l'écologie prédictive ne se fasse au détriment d'une recherche en écologie purement fondamentale. "Il y a une forte attente dans ce domaine de la part des gestionnaires de l'environnement et des décideurs qui souhaitent disposer de scénarios opérationnels en écologie mais aussi des agences nationales qui financent des projets de recherche de plus en plus finalisés, rappelle Nicolas Mouquet. Or sans un soutien efficace à l'écologie fondamentale, la production de prédictions risque de croitre plus vite que ne le fait notre compréhension du fonctionnement des écosystèmes."

Afin d'éviter une telle dérive, les auteurs ont identifié plusieurs leviers permettant de développer sainement une écologie prédictive opérationnelle: distinguer de façon claire l'usage explicatif de la prédiction de son usage anticipatif, "sanctuariser" les approches fondamentales en écologie pour pouvoir assurer des interactions fécondes entre compréhension et prédiction, assurer le libre accès aux quantités de données colossales et encore largement confidentielles générées par l'écologie scientifique depuis plus d'un siècle, etc.

Nombre de scénarios issus de l'écologie prédictive (productivité des écosystèmes, maintien de la biodiversité, stockage du carbone, etc.) étant susceptibles d'avoir un impact sur la société, les chercheurs estiment enfin que sa montée en puissance ne pourra avoir lieu sans la mise en place d'une véritable éthique de la prédiction. "Nous devons notamment veiller à ce que les résultats des modèles prédictifs, tel que ceux sur lesquels se basent les journalistes pour évoquer une sixième extinction de masse des espèces, ne soient pas surinterprétés en précisant qu'il s'agit de scénarios et en communiquant sur leurs incertitudes ", illustre le scientifique de l'ISEM.

Ces travaux font suite à la publication de la Prospective de l'Institut écologie et environnement du CNRS (INEE) réalisée à l'issue du colloque des prospectives de l'INEE qui s'est déroulé en octobre 2012 en Avignon.