Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Des chercheurs du Laboratoire "Origine, structure et évolution de la biodiversité" (Muséum national d'Histoire naturelle/CNRS) et "Evolution et diversité biologique" (CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier/ENFA) ont étudié le rôle des changements environnementaux et des perturbations anthropiques en Guinée dans le développement de cette maladie émergente. Grâce à la génétique des populations et un calibrage moléculaire à l'horloge moléculaire, ils ont pu retracer la phylogéographie de cette maladie, qui est aussi l'une des plus fréquemment importées en Europe. Ils ont ainsi montré que la fièvre de Lassa est apparue il y a 750 à 900 ans au Nigéria et s'est propagée en Afrique de l'Ouest il y a seulement 170 ans. Cette arrivée récente, au milieu du XIXe siècle, est probablement due à l'intensification des échanges commerciaux lors de la colonisation des régions côtières de l'Afrique. Les chercheurs mettent aussi en évidence un lien entre les déplacements de réfugiés et les cas d'épidémie. Ces résultats ont été publiés la semaine dernière dans la revue PloS One.

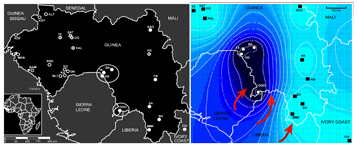

Carte 1A: Carte des 24 localités échantillonnées en Guinée (+ 1 en Côte d'Ivoire). Les localités entourées (TA, BA, GB et DGD) correspondent aux localités où le rat M. natalensis infecté par le virus de Lassa a été capturé.

Carte 1B: Zoom sur la région de la Guinée Forestière, et les localités où la séroprévalence a été trouvée forte chez le rongeur (TA, BA, GB et DGD). Résultats de la méthode d'assignation par géo-référencement sous Geneland® ; Organisation spatiale détaillée des populations et localisation des discontinuités géographiques pour une vraisemblance optimale du découpage K=2 populations.

© DR

La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique foudroyante, proche de la fièvre Ebola, décrite pour la première fois en 1969 dans la ville de Lassa, dans l'État de Borno au Nigeria. Cette maladie est un véritable fléau en Afrique de l'Ouest, endroit dans lequel elle est responsable d'épidémies mortelles lorsqu'elle touche des individus fragiles (réfugiés, enfants, personnes âgées). La maladie est observée dans plusieurs pays incluant le Nigeria, Liberia, Sierra Léone, Guinée et la République centrafricaine.

Les guerres civiles, qui se sont échelonnées entre 1990 et 2000 au Libéria et en Sierra Leone, ont généré des flux massifs d'émigrants vers la Guinée. L'augmentation du nombre de camps de réfugiés s'est accompagnée de nouveaux cas d'épidémies dans ce pays jusqu'alors préservé. Un suivi épidémiologique à large échelle en Guinée a révélé la présence de rats porteurs du virus de Lassa uniquement dans les régions frontalières avec le Libéria et la Sierra Léone, zones de conflit. Ce résultat suggère que l'arrivée des rongeurs commensaux infectés s'est produite avec l'arrivée des réfugiés dans les camps.

Les analyses moléculaires réalisées par les scientifiques sur le rongeur et le virus ont permis de détecter une chute dramatique des tailles de populations du réservoir (2) et de l'agent pathogène durant cette période critique. Ces chutes d'effectifs sont liées à la destruction de l'habitat du rat dans les zones des camps de réfugiés mais aussi à la consommation de ces derniers comme ressource protéique, facilitant ainsi la chaîne de transmission du virus entre le rongeur et l'homme. Etonnamment la même signature de déclin démographique du virus a pu être détectée au Nigéria pendant la guerre du Biafra (1967-1970), laissant à supposer que les mêmes mécanismes ont opéré dans cette région quarante années plus tôt.

Ces travaux montrent que les déplacements de réfugiés redessinent la carte des zones épidémiques et des "outbreaks" de ce virus hémorragique. Ils soulignent également l'importance du contrôle des populations de rongeurs dans les camps de réfugiés afin de limiter la propagation virale et les risques d'épidémie. Finalement, les zones de conflits doivent être considérées comme un facteur de risque qui doit être pris en compte et intégré dans les études épidémiologiques.

Cette étude souligne l'importance des approche intégratives, la compréhension de la dynamique de cette fièvre hémorragique n'étant possible qu'en combinant des approches historiques, géopolitiques, démographiques et génétiques.

Notes:

(1) Une zoonose (du grec zôon, "animal" et nosos, "maladie") est une infection ou infestation naturellement transmissible de l'animal à l'homme et vice versa.

(2) En épidémiologie ou en infectiologie, on nomme espèce-réservoir toute espèce qui "héberge" un agent pathogène qui peut proliférer de manière prépondérante. Par exemple, le virus de Lassa utilise le rat Mastomys natalensis comme espèce-réservoir.

Référence:

Aude Lalis, Raphaël Leblois, Emilie Lecompte, Christiane Denys, Jan ter Meulen & Thierry Wirth. The impact of human conflict on the genetics of Mastomys natalensis and Lassa virus in West Africa. PLoS ONE. 15 mai 2012.