Fièvre de Lassa - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Classification internationale des maladies | ||

| CIM-10: | A96.2 | |

La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique foudroyante (causée par un arenavirus) proche de la fièvre Ebola. Elle doit son nom à la ville de Lassa, au Nigéria, où elle est apparue.

Cette maladie est un véritable fléau en Afrique de l'ouest où elle est responsable d'épidémies mortelles quand elle touche des personnes fragiles (réfugiés, enfants, personnes âgées). De plus la fièvre de Lassa est la fièvre hémorragique la plus souvent exportée hors des frontières où elle sévit.

L'infection est propagée par un rat puis se transmet entre êtres humains par contact direct avec du sang, des urines, des fèces ou d'autres liquides biologiques d'une personne atteinte.

Épidémiologie

Etiologie

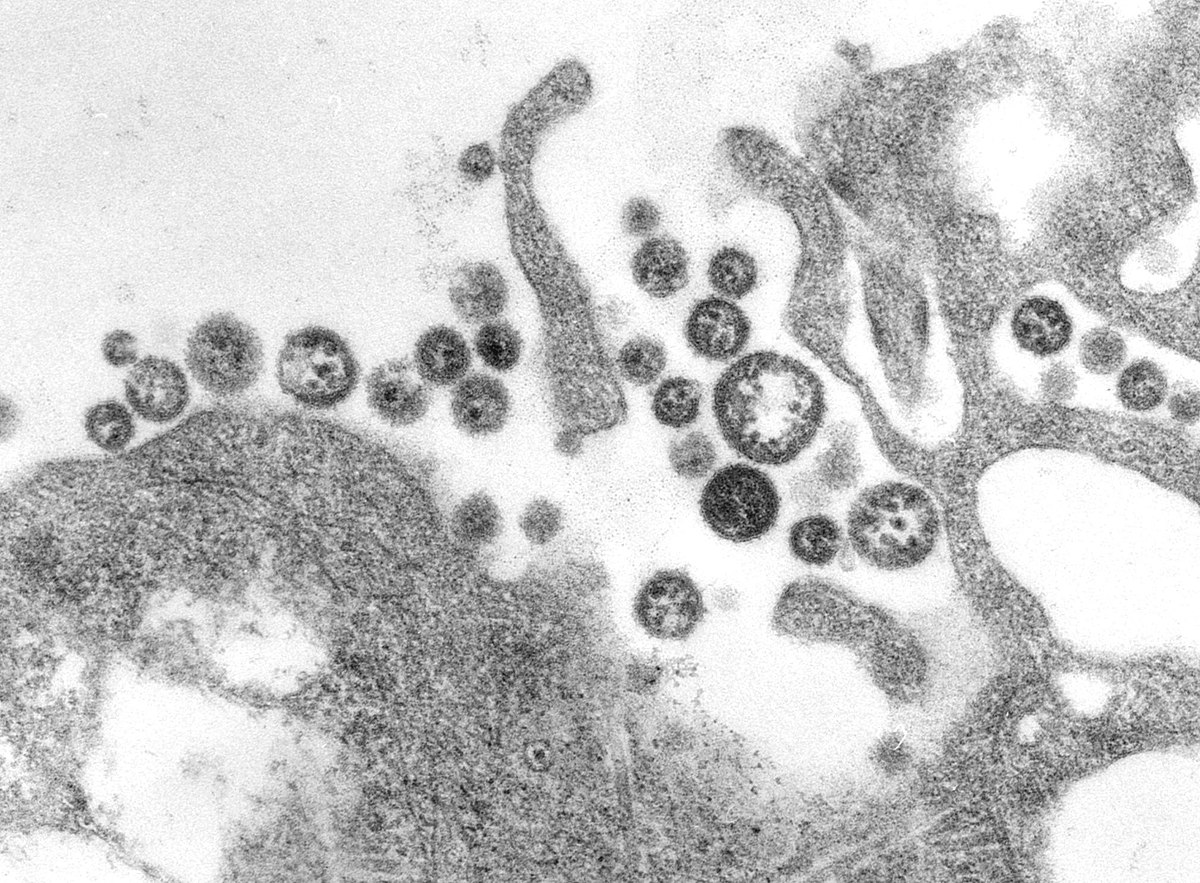

La maladie est causée par le virus de Lassa, un arenavirus de la famille des Arenaviridae. Son génome est sous forme d'ARN simple brin.

Historique

Les premiers cas ont été rapportés dans les années 50 mais ce n’est qu’en 1969 que le virus a pu être isolé chez une infirmière dans la ville de Lassa au Nigéria.

Les conflits qui affectent certains des pays de la zone d’endémie provoquent des déplacements de population qui favorisent les épidémies. Ainsi la Sierra Leone a connu une épidémie d’une ampleur exceptionnelle entre 1996 et 1997 dû à une guerre civile.

Zone d’endémie

La fièvre de Lassa sévit essentiellement en Afrique de l’Ouest. Elle est endémique au Nigeria, en Guinée (Conakry), au Libéria et en Sierra Leone. D’après l’OMS, elle toucherait également d’autres pays d’Afrique de l’ouest.

Prévalence

Dans les zones d’endémie, jusqu’à 50% de la population serait infecté par la maladie. Les études épidémiologiques ont dénombrées entre 300 000 et 500 000 cas par an dans les pays d’Afrique de l’ouest.

Mortalité

5 000 à 6 000 personnes succombent chaque année de la fièvre de Lassa sur les 300 000 à 500 000 cas. Le taux de létalité est donc d’environ 1 %, mais il atteint 15 % chez les patients hospitalisés.

Chez la femme enceinte, la mortalité atteint 30% et le fœtus décède dans 85% des cas.

Réservoir animal

L'animal qui propage la maladie est un rat du genre Mastomys (Mastomys natalensis). La contamination s’effectue par contact avec ses excréments ou par morsure.

Un grand nombre de ces rongeurs vivent à proximité, voire à l'intérieur, des habitations dans les zones d'endémie. Un des moyens d'empêcher la propagation de la maladie passe donc par la lutte contre ce rongeur.

Diagnostic

Les premiers signes cliniques qui apparaissent (fièvre, vomissements, douleurs abdominales, céphalées) sont peu spécifiques. Ils peuvent correspondre à de nombreuses autres maladies sévissant dans la région comme le paludisme, la dysenterie, les fièvres typhoïdes, la fièvre jaune ou d'autres fièvres hémorragiques virales. C’est pourquoi il est très difficile de diagnostiquer la maladie à un stade précoce.

Pour confirmer avec précision le diagnostic, il est nécessaire d’effectuer une sérologie, ce qui est rarement possible dans les zones endémiques.

Symptomes

L’infection est asymptomatique dans environ 80% des cas.

- La maladie incube pendant 6 à 21 jours. Les premiers signes cliniques apparaissent généralement 6 jours après l’infection.

- Les premiers symptômes qui apparaissent sont peu spécifiques : fortes fièvres, courbatures, pharyngites, vomissements, céphalées.

- Dans les cas sévères, les signes cliniques s’aggravent :avec l’apparition d'œdèmes, d’hémorragies dans la cavité buccale, nasale, dans le vagin et dans l'appareil digestif, d'épanchements pericardiques et pleuraux, et parfois d'encéphalites.

- A un stade tardif : état de choc, convulsions, tremblements entrainant généralement la mort deux semaines après l’apparition des premiers symptômes.

Les patients qui survivent présentent de graves séquelles dans un tiers des cas : en particulier des myocardites et une surdité uni ou bilatérale. Cette surdité s’estompe dans les 3 mois dans 50% des cas.