In fast allen menschlichen Kulturen basiert Musik auf Tonhöhenleitern. Diese Leitern definieren, um Melodien und Harmonien zu schaffen, eine kleine Anzahl zulässiger Frequenzverhältnisse zwischen zwei Tönen aus einer unendlichen Anzahl von Möglichkeiten. Viele Leitern verwenden die einfachen Verhältnisse 2:1, 3:2 und 4:3, die Intervallen entsprechen, die in der westlichen Musik als "Oktave", "Quinte" und "Quarte" bezeichnet werden.

Warum sind diese Verhältnisse so verbreitet?

Die Präsenz einfacher Verhältnisse in musikalischen Leitern wird allgemein damit erklärt, dass sie die Konsonanz gleichzeitig erklingender Töne aufgrund physikalischer und sensorischer Phänomene begünstigen. Für aufeinanderfolgende Töne hingegen ist die vorherrschende Meinung, dass es kein "natürlicheres" Intervall als ein anderes gibt.

Zwar wird eine Melodie, die auf einer Leiter mit Oktave, Quinte und Quarte basiert, von einem westlichen Hörer oft als "harmonischer" empfunden als eine andere. Doch diese Präferenz wird oft einem Akkulturationsphänomen zugeschrieben, bei dem man dazu neigt, das zu bevorzugen, was uns vertraut ist, und wir alle, Musiker oder nicht, sind an Leitern mit einfachen Verhältnissen gewöhnt.

Die in Current Biology veröffentlichte Studie legt nahe, dass entgegen der vorherrschenden Meinung Oktave, Quinte und Quarte tatsächlich natürliche melodische Intervalle sind, die durch die Funktionsweise des Hörsystems jedes Menschen, unabhängig von seiner Kultur, wahrnehmungsmäßig besonders gemacht werden.

Die Demonstration der Wissenschaftler bestand darin, westliche junge Erwachsene darin zu trainieren, Anomalien ("falsche Töne") in zufälligen Melodien aus reinen Tönen zu erkennen, die auf verschiedenen musikalischen Leitern basierten. Einige dieser Leitern wurden speziell für diese Studie entwickelt. Das Experiment erforderte keine musikalischen Vorkenntnisse. Das Training war lang, um eine Sättigung der Vertrautheit mit den Leitern zu erreichen.

Das Hauptergebnis zeigt, dass die Probanden mit den Leitern, die einfache Frequenzverhältnisse enthielten (2:1, 3:2 und 4:3), besser abschnitten, nicht nur zu Beginn des Trainings – was a priori als Vertrautheitseffekt (Akkulturation) interpretiert werden könnte – sondern auch am Ende des Trainings, das den möglichen Nachteil eines anfänglichen Mangels an Vertrautheit ausgeglichen hatte. Ein Computermodell legt nahe, dass diese einfachen Verhältnisse im Gedächtnis besser repräsentiert sind, was die Verhaltensergebnisse erklären könnte.

Die Studie legt daher nahe, dass die Verwendung einfacher Frequenzverhältnisse in musikalischen Leitern weitgehend durch unsere natürliche Wahrnehmung von Melodien diktiert wird, im Gegensatz zu der Hypothese, dass die Wahrnehmung von Melodien kulturell durch musikalische Leitern geprägt wird, die somit eher ein bestimmender Faktor als eine Folge sind.

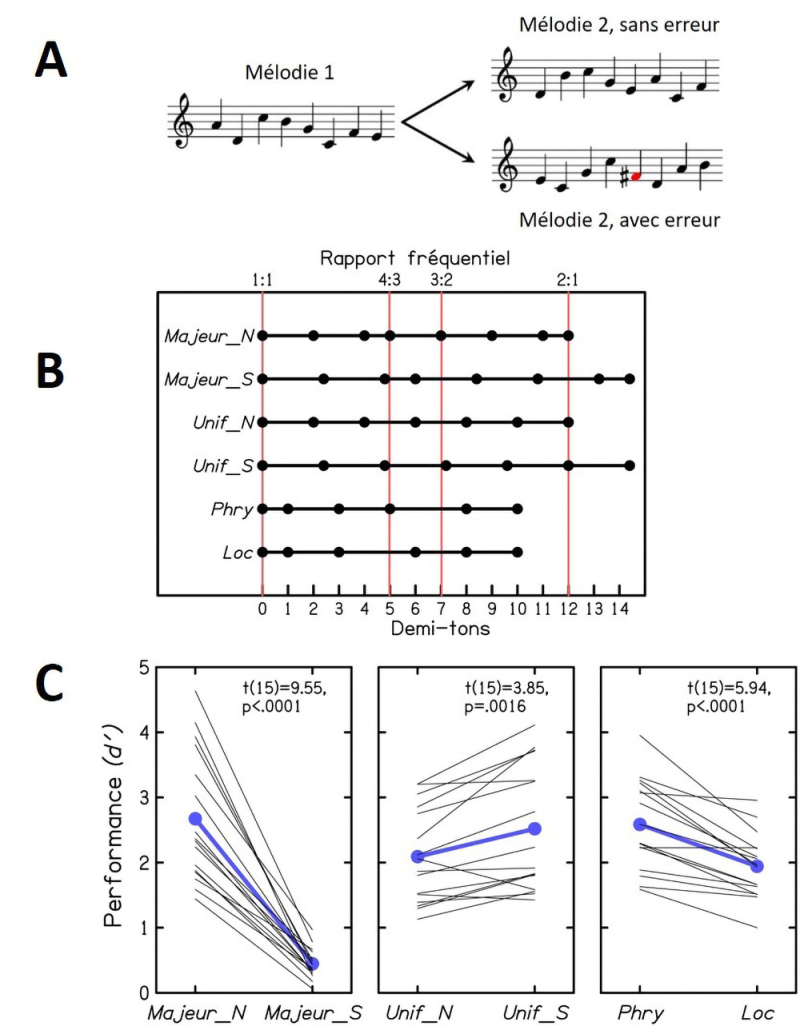

A. Illustration der experimentellen Aufgabe. Bei jedem "Versuch" wurden zwei Melodien präsentiert. Melodie 1 bestand aus allen Tönen einer bestimmten musikalischen Leiter, zufällig angeordnet, wobei auch der Frequenzbereich der Melodie zufällig gewählt wurde; im dargestellten Beispiel ist die Leiter "Major_N", die normale diatonische Dur-Leiter. Melodie 2 ordnete die Töne von Melodie 1 zufällig neu an, entweder ohne Fehler oder mit einem Halbtonfehler, der die Leiter von Melodie 1 verletzte. Der Proband musste angeben, ob Melodie 2 einen Ton enthielt, der in Melodie 1 nicht vorkam.

B. Sechs in der Studie verwendete Leitern. Major_S erhält man durch eine Dehnung von Major_N um 20 %; diese Dehnung eliminiert die einfachen Frequenzverhältnisse 2:1 und 3:2, die (fast genau) in Major_N vorhanden sind. Unif_N, eine von Debussy geschätzte Leiter, teilt die Oktave (2:1) in sechs gleiche Intervalle und enthält kein einfaches Frequenzverhältnis außer 2:1. Unif_S dehnt Unif_N um 20 %; diese Dehnung bewahrt das Verhältnis 2:1 und erzeugt auch Verhältnisse nahe 3:2 und 4:3. Phry und Loc leiten sich von den sogenannten "phrygischen" und "lokrischen" diatonischen Leitern ab; sie unterscheiden sich nur durch ihren vierten Grad, der nur im Fall von Phry ein einfaches Verhältnis (4:3) mit dem ersten Grad bildet.

C. "Endgültige" Leistungen für die sechs in B dargestellten Leitern. Jede dünne Linie repräsentiert einen Probanden; in blau die Durchschnittsergebnisse. Man sieht im linken Panel, dass die Umwandlung von Major_N in Major_S die Leistungen stark verschlechtert hat. Das mittlere Panel zeigt, dass dieselbe Umwandlung (eine Dehnung um 20 %) hingegen die Leistungen von Unif_N zu Unif_S verbessert hat. Das rechte Panel zeigt, dass die Leistungen für Phry besser waren als für Loc. Aus all diesen Ergebnissen geht hervor, dass die Leistung durch die Präsenz einfacher (zumindest annähernder) Frequenzverhältnisse in der musikalischen Leiter von Melodie 1 erleichtert wurde.

© Laurent Demany, Catherine Semal, & Daniel Pressnitzer

Mehr erfahren: Demany L, Semal C, Pressnitzer D. Simple frequency ratios naturally make precisely perceived melodies. Curr Biol. 2025 Mar 6:S0960-9822(25)00193-9. doi: 10.1016/j.cub.2025.02.030. Epub ahead of print. PMID: 40081379.