Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Station GPS ©JM Nocquet

Améliorer notre connaissance des séismes pour espérer déboucher sur des modèles prédictifs nécessite de connaître avec précision les propriétés de friction le long des failles actives et les processus par lesquels celles-ci relâchent les contraintes accumulées.

Jusqu'à ces dernières années, on considérait que les failles actives étaient soumises à des cycles sismiques avec une période d'accumulation des contraintes (mise en charge de la faille) suivie du séisme correspondant au relâchement des contraintes, avant que la mise en charge de la faille et le cycle ne recommence sous l'effet du déplacement des plaques.

Si les séismes sont le mode de relaxation le plus évident, le développement des réseaux GPS dans les zones de subduction a permis depuis une quinzaine d'années de mettre en évidence des glissements sans qu'aucun séisme important ne se produise (appelés glissement asismique transitoire), dont les causes et le rôle dans le cycle sismique restent encore à comprendre. Jusqu'à maintenant, les glissements asismiques transitoires observés ont été de deux types: les épisodes de séismes lents pendant la phase de chargement des failles (phase dite intersismique) et les glissements suivant immédiatement les séismes grands et modérés (phase dite post-sismique).

Les premiers s'initient spontanément, sans processus déclencheur clair, ils sont caractérisés par une accélération puis une décélération progressive du glissement accompagnés de trémors sismiques ou d'essaim de séismes, contribuant de manière négligeable au relâchement des contraintes. La seconde catégorie de glissement asismique est déclenchée par un séisme et présente une décroissance de la vitesse de glissement au cours du temps. La taille du glissement dépend de l'importance du séisme.

Série temporelle GPS et sismicité durant la séquence mixte sismique-asismique du nord Pérou 2009.

L'analyse des données GPS, indique un glissement total équivalent à un séisme de magnitude 6.7, tandis que la somme des séismes équivaut à un séisme de magnitude 6.2. La séquence montre donc une répartition peu commune d'environ 75% de glissement asismique pour 25% de glissement dû aux séismes. Cette séquence diffère des séismes lents observés jusqu'à présent. En effet dans le détail, le glissement s'initie et se développe immédiatement après deux séismes de taille modérée de magnitude 6.0 et 5.8 respectivement. Elle diffère aussi du glissement post-sismique car la taille du glissement n'est pas relié à la taille du séisme qui le déclenche. En particulier, le glissement qui suit le séisme de magnitude 5.8 déclenche un glissement très important de magnitude équivalente à 6.6. Le ratio glissement asismique/sismique est ici supérieur à 1000%, contre des valeurs de quelques dizaines de pourcent à 200% généralement observés.

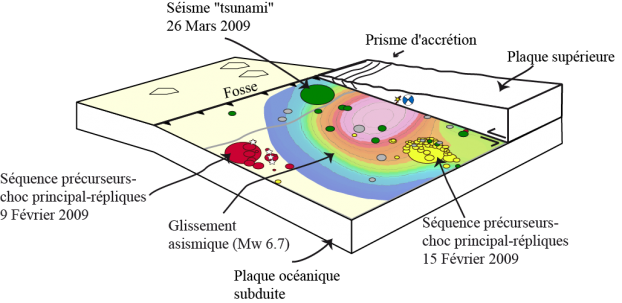

schéma résumant les événements de la séquence

C'est ainsi la première fois que l'on observe un processus mixte sismique & asismique où les deux modes de glissement semblent interagir au cours de la séquence. Ces différents types de glissement renseignent par ailleurs sur les différents type de friction le long de l'interface entre les plaques (Figure 2). En particulier, le régime inter-sismique observé avant la séquence indique que l'interface est de manière prédominante en glissement stable, avec une faible accumulation de contraintes. Dans ce milieu en glissement stable, l'occurrence de séismes modérés est due à la rupture d'aspérités de taille kilométrique, qui sont bloquées en phase inter-sismique. Le glissement asismique transitoire relâche les faibles contraintes accumulées entre ces aspérités.

Les essaims sismiques sont des processus communs dans les zones de subduction, mais jusqu'à maintenant le glissement qui leur est associé n'avait pas été observé. L'étude de la séquence du nord Pérou de 2009 suggère que des processus similaires pourraient contribuer à relâcher une partie significative des contraintes, en particulier dans les zones de subduction présentant des caractéristiques similaires au Nord Pérou.