D'Andromède ou de la Voie Lactée, quelle est la plus massive ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

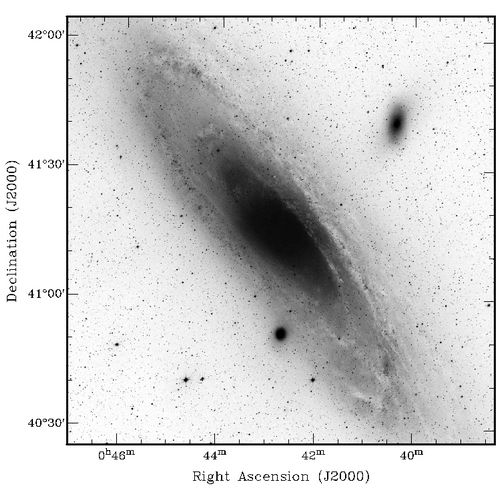

Image dans le visible de la galaxie d'Andromède,

une des galaxies spirales les plus massives

du Groupe Local avec la Voie Lactée

La Voie Lactée et Messier 31 (figure ci-dessus) sont les deux galaxies les plus brillantes du Groupe Local et en constituent la majorité de la masse. Une des questions récurrentes est de savoir laquelle de ces deux galaxies est la plus massive. Des contraintes sur la masse d'une galaxie spirale peuvent être apportées en mesurant la cinématique (la courbe de rotation) des étoiles ou du gaz interstellaire du disque. La courbe de rotation représente la variation de la vitesse de rotation circulaire d'un traceur cinématique en fonction de la distance au centre de la galaxie. Le traceur cinématique le plus facilement observable est le gaz atomique observé grâce aux raies d'émission de l'hydrogène ionisé dans le visible à 656,3 nm et de l'hydrogène neutre (noté H I) en ondes radio à 21 cm.

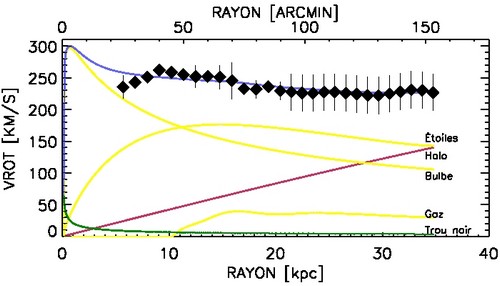

Au début des années 1990, des observations du gaz H I de M 31 montraient une courbe de rotation décroissante en fonction du rayon galactocentrique. Ce résultat faisait de M 31 une galaxie unique dans l'Univers car les galaxies spirales disposent généralement d'une courbe de rotation présentant un plateau de vitesse à grande distance galactocentrique (figure ci-après). Une équipe internationale (Montréal, Paris, Bonn, NRAO), dirigée par des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Observatoire de Paris (Claude Carignan et Laurent Chemin) a réalisé une nouvelle mesure de la courbe de rotation de M 31 pour tenter de confirmer ce résultat et de fournir une meilleure estimation de sa masse par la cinématique du gaz H I.

Les nouvelles observations ont été faites avec les télescopes radio de 100 m d'Effelsberg (Allemagne) et du Green Bank Telescope (USA). Ces observations obtenues avec plus de sensibilité que précédemment permettent de sonder des régions plus distantes dans le disque de M 31, jusqu'à un rayon de 35 kpc (figure ci-dessous, symboles carrés pleins). Contrairement aux anciens résultats, la nouvelle courbe de rotation H I de M 31 ne décroît pas à grand rayon et les vitesses de rotation sont constantes en fonction de la distance galactocentrique, atteignant une valeur de ~225 km/s. Les propriétés cinématiques de M 31 sont alors comparables à celles de la majorité des galaxies spirales dans l'Univers.

Courbe de rotation de Messier 31

Les carrés pleins représentent les points d'observations,

les courbes jaunes la contribution en vitesse de la matière lumineuse

(gaz et étoiles du disque, étoiles du bulbe).

La courbe verte représente la contribution en vitesse du trou noir central

d'une masse ~108 masses solaires,

la courbe mauve celle du halo de matière sombre,

la courbe bleue la somme des différentes contributions

Un modèle de décomposition de la courbe de rotation de M 31 en deux composantes lumineuse et sombre implique la présence d'un halo de matière sombre (figure ci-dessus,courbe mauve) dont la masse ne domine pas celle de la matière lumineuse de M 31 (courbes jaunes) à l'intérieur d'un rayon de 35 kpc. La masse du halo de matière sombre est en effet environ la moitié de la masse visible (disques d'étoiles, de gaz et bulbe).

La masse totale de M 31 (lumineuse + sombre) intégrée dans un rayon de 35 kpc est de ~3,5x10^11 masses solaires, ce qui correspondrait à une masse extrapolée de 5x10^11 masses solaires dans un rayon de 50 kpc. À titre de comparaison, la masse de la Voie Lactée est de ~5x10^11 masses solaires intégrée dans un rayon de 50 kpc. Les deux galaxies voisines auraient alors des masses comparables.

Ces travaux vont se poursuivre par une cartographie complète du gaz H I et du gaz ionisé de M 31 par interférométrie radio et optique. Ces observations permettront de modéliser plus précisément la distribution de matière dans M 31 avec notamment d'autres modèles décrivant la distribution de densité de masse du halo de matière sombre.