Une avancée dans la compréhension des origines du langage

Publié par Isabelle,

Source: CEAAutres langues:

Source: CEAAutres langues:

3

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

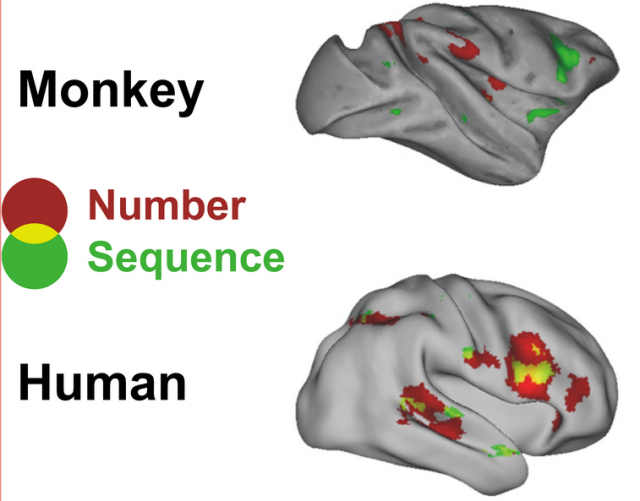

Cette figure illustre la capacité unique du cerveau humain à intégrer des informations auditives abstraites. Certaines régions cérébrales sont associées à la détection d'un changement de nombre de sons par le cerveau, indépendamment d'une modification concomitante de la séquence des sons (zones en rouge sur la figure). Inversement, certaines régions cérébrales détectent les changements de séquence des sons, indépendamment de leur nombre (zones en vert). Dans le cerveau du singe, ces deux jeux de régions sont disjoints. Leur intersection (figurée en jaune), c'est-à-dire des régions qui intègrent les deux informations "changement de séquence de sons" et "changement de nombre de sons", n'existe que dans le cerveau humain. Toutes les activations détectées sont projetées sur une vue latérale de l'hémisphère droit pour les besoins de la représentation. © Liping Wang

Le cerveau du singe réagissait aux changements de nombres et de séquences, ce qui dénote une certaine capacité d'abstraction. Cependant, il le faisait dans des aires distinctes, spécialisées soit pour le nombre, soit pour la séquence. Le cerveau humain, par contre, intégrait les deux paramètres dans des régions qui coïncident avec les aires du langage.

Ainsi, tandis que les singes repèrent des propriétés isolées, comme "quatre sons" ou bien "le dernier est différent", l'évolution semble avoir doté notre espèce d'une capacité spécifique d'intégrer ces informations en un tout cohérent, une formule telle que "trois sons, puis un autre" – le tout début d'un langage intérieur ?

Ainsi, même si la représentation abstraite de séquences sonores est possible chez les primates non-humains, l'évolution d'un circuit cérébral nouveau, relié aux aires auditives, pourrait avoir permis à notre espèce d'acquérir la compétence unique de composer et de reconnaître les séquences complexes qui caractérisent les langues humaines.

Pour plus d'information voir:

Wang, L., Uhrig, L., Jarraya, B., & Dehaene, S. (2015). Representation of Numerical and Sequential Patterns in Macaque and Human Brains. Current Biology. Jul 22, 2015, http://doi.org/10.1016/j.cub.2015.06.035