Batteries et résonance paramagnétique électronique

Publié par Isabelle,

Source: CNRSAutres langues:

Source: CNRSAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Dans le cadre du réseau de recherche RS2E (1), des chercheurs du Collège de France et du Laboratoire de spectrochimie infrarouge et raman (CNRS / Université de Lille) ont adapté la RPE (résonance paramagnétique électronique) à l'étude des batteries, une technique d'analyse proche des méthodes d'imagerie médicale. Ils ont ainsi pu obtenir des informations sur l'évolution de la composition chimique d'une batterie en fonctionnement au cours du temps. C'est la première fois que la RPE est utilisée comme technique d'imagerie de batterie lithium-ion. Ces résultats font l'objet d'une publication dans la revue Nature Communications.

La RPE ou résonance paramagnétique électronique est une technique d'étude des électrons non appariés/radicaux. Le principe est assez proche de celui de la RMN sauf qu'ici ce sont les spins des électrons qui sont excités au lieu des spins du noyau atomique.

Le composé d'électrode positive Li2Ru0.75Sn0.25O3 utilisé dans la batterie est particulièrement adapté à une étude par RPE. En effet, il met en jeu des espèces anioniques (oxygènes chargés négativement) au contraire des électrodes "classiques" impliquant surtout des espèces cationiques.

Dans un premier temps, les chercheurs ont collecté les spectres des espèces Ru5+ et O2n- pour suivre leur activité à différentes étapes de la charge/décharge. Dans une seconde expérience, les chercheurs ont ajouté une dimension spatiale en enregistrant les spectres dans différentes zones de la batterie. Ils ont ainsi pu cartographier la répartition des spins d'électrons dans la batterie au cours de sa charge/décharge. Une première !

Mais pour en arriver là, les chercheurs ont d'abord dû développer une cellule d'analyse spécifique (Figure 1) qui ne parasite pas les mesures, c'est-à-dire compatible avec les composants de la batterie, transparente aux micro-ondes et inactive en RPE.

Fig.1: cellule électrochimique inactive en RPE, 7x55mm. La cellule se dévisse au niveau du joint noir pour l'ajout des matériaux et de l'électrolyte. © Lionel Fedele/RS2E

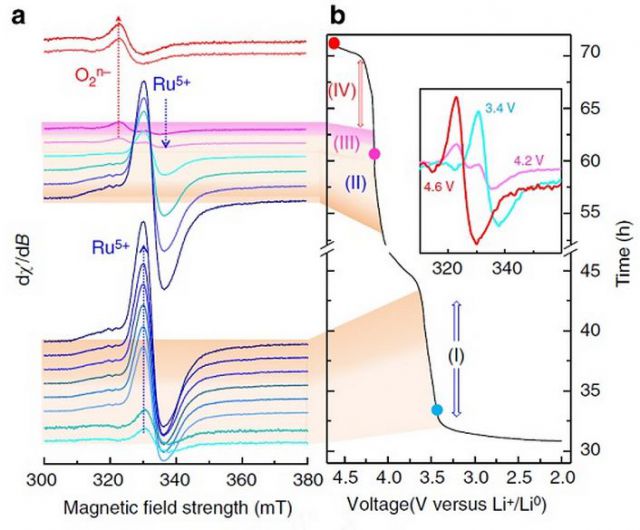

Dans un premier temps, la mesure de spectres RPE "classiques" a permis d'observer la formation de Ru5+ et des anions O2n- lors de la charge de la batterie (fig.2), puis leur disparition lors de sa décharge. La réversibilité complète du mécanisme a également été observée.

Un signal additionnel correspondant au dépôt d'agrégats de lithium sur l'électrode négative pendant la charge est visible sur les spectres collectés. Un phénomène qu'il est très important de surveiller car il peut donner lieu au développement de dendrites, filaments de lithium qui provoquent à terme des courts-circuits. Les chercheurs sont arrivés à décrire la taille de ces agrégats à partir des spectres obtenus.

Fig.2: spectre RPE. On constate l'augmentation du signal de Ru5+ dans la région I, puis sa disparition concomitante avec l'apparition du signal des espèces oxygènes. © Nature communications/Auteurs

Fort de ces premiers résultats, les équipes ont cherché à comprendre où avaient lieu les réactions de nucléation/formation des espèces anioniques, espèces à l'origine des performances exceptionnelles de ce matériau.

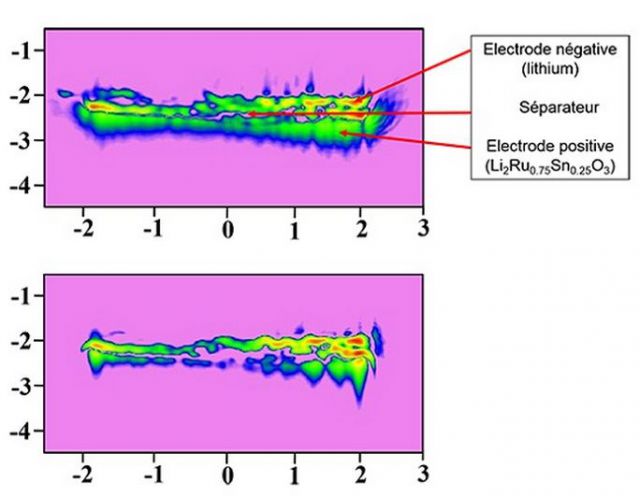

Un exemple de cartographie obtenue par RPE est présenté sur la Figure 3. Les chercheurs retrouvent bien les phénomènes observés dans l'expérience précédente et observent que les sites de nucléation des espèces oxygènes sont très localisés ce qui souligne une cinétique de formation lente, qu'il faudra améliorer pour les applications industrielles. L'imagerie leur permet également de visualiser les sites de formation de potentielles dendrites.

Fig.3: imagerie RPE de la batterie à deux moments de la charge. En haut, à 4V, on observe des agrégats de lithium sur l'électrode négative en rouge, la quantité de Ru5+ à l'électrode positive est maximale. En bas, en fin de charge à 4.6V, la distribution hétérogène des espèces oxygènes est visible. © Nature communications/Auteurs

Cette adaptation de l'imagerie RPE à l'étude des batteries a permis de sonder les mécanismes redox se déroulant aux électrodes en fonctionnement. Mais des améliorations restent à faire, notamment en termes de résolution spatiale. Ce travail est un premier pas vers la visualisation des phénomènes électroniques, révolution comparable à ce qu'a été la microscopie électronique pour la visualisation des atomes. Il serait même possible d'envisager, à terme, une visualisation directe des transferts de charge.

Les retombées possibles sont nombreuses: les scientifiques citent l'étude de la cinétique des espèces redox en fonction des courants, des électrolytes, des températures... Mieux, leur découverte coïncide avec le développement des recherches sur les futures générations de batteries (Li-S, Li-air, Li-organique) qui font intervenir des groupements peroxo/superoxo, des polysulfures et des anions radicalaires présentant tous de fortes signatures en RPE.

Références:

M. Sathiya, J.-B. Leriche, E. Salager, D. Gourier, J.-M. Tarascon & H. Vezin

Electron paramagnetic resonance imagingfor real-time monitoring of Li-ion batteries

Nature Communications 9 février 2015

DOI: 10.1038/ncomms7276

Note:

(1) Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie