La biodistribution des nanotubes de carbone dans l'organisme

Publié par Adrien,

Source: CEA & CNRSAutres langues:

Source: CEA & CNRSAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les nanotubes de carbone représentent une classe très particulière de nanoparticules dont les propriétés mécaniques et électroniques exceptionnelles ont motivé des applications dans divers secteurs de la société, depuis les peintures d'avion jusqu'à certains composants électroniques. Les nombreuses utilisations présentes et futures des nanotubes de carbone justifient les études menées dans le monde entier sur leur toxicité potentielle.

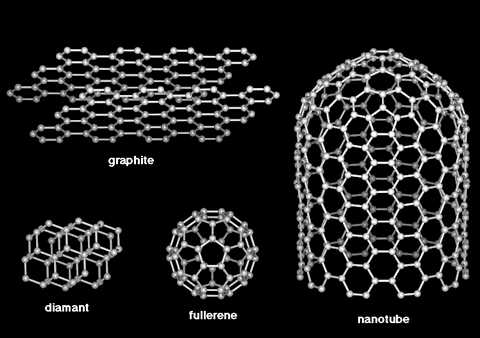

Struture d'un nanotube comparée à d'autres structures en carbone

Des équipes du CEA ont développé un ensemble de compétences, parfois très spécifiques, qui leur permet d'étudier sous différents angles l'impact sanitaire et environnemental des nanoparticules. Ces recherches en nano-toxicologie et en nano-écotoxicologie représentent à la fois un enjeu scientifique, avec des approches expérimentales et des concepts encore en émergence, et une priorité sociétale. Elles s'inscrivent dans le programme transversal Toxicologie du CEA, structure de pilotage, de coordination et d'animation qui favorise des approches pluridisciplinaires pour étudier les effets potentiels sur le vivant de différents composés d'intérêt industriels (métaux lourds, radionucléides, nouveaux produits,...).

Deux équipes de l'IBITECS (SIMOPRO et SCBM), une équipe de l'IRAMIS et une équipe du CNRS, se sont associées pour étudier la distribution de ces nanoparticules au cours du temps chez la souris suite à une contamination par voie pulmonaire. Elles ont utilisé un marquage radioactif combiné à des outils de radioimagerie très sensibles. Ainsi, des atomes de carbone stables (12C) ont été remplacés par des atomes de carbone radioactifs (14C) au sein même de la structure des nanotubes de carbone. Cette méthode permet d'utiliser des nanotubes de carbone analogues en tous points à ceux produits industriellement, mais marqués au 14C. Une radioimagerie ultrasensible permet de localiser à l'intérieur de l'organisme des amas aussi petits qu'une vingtaine de nanotubes de carbone chez l'animal.

Après une exposition pulmonaire de souris et un suivi pendant un an, cette étude a permis de démontrer le passage des nanotubes de carbone du poumon vers différents organes, notamment le foie, la rate et la moelle osseuse. Elle démontre la capacité de ces nanoparticules à franchir la barrière pulmonaire (barrière air/sang). Par ailleurs, il a été observé une augmentation continue au cours du temps de la quantité des nanotubes de carbone dans les organes périphériques (foie, rate, moelle osseuse). En dépit de la grande efficacité des mécanismes d'élimination, l'utilisation de méthodes ultrasensibles permet d'observer des traces d'accumulation jusqu'alors jamais rapportées.