🔭 Cette carte vous révèle la Voie lactée comme vous ne l'avez jamais vue

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Publications of the Astronomical Society of Australia

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Publications of the Astronomical Society of Australia

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

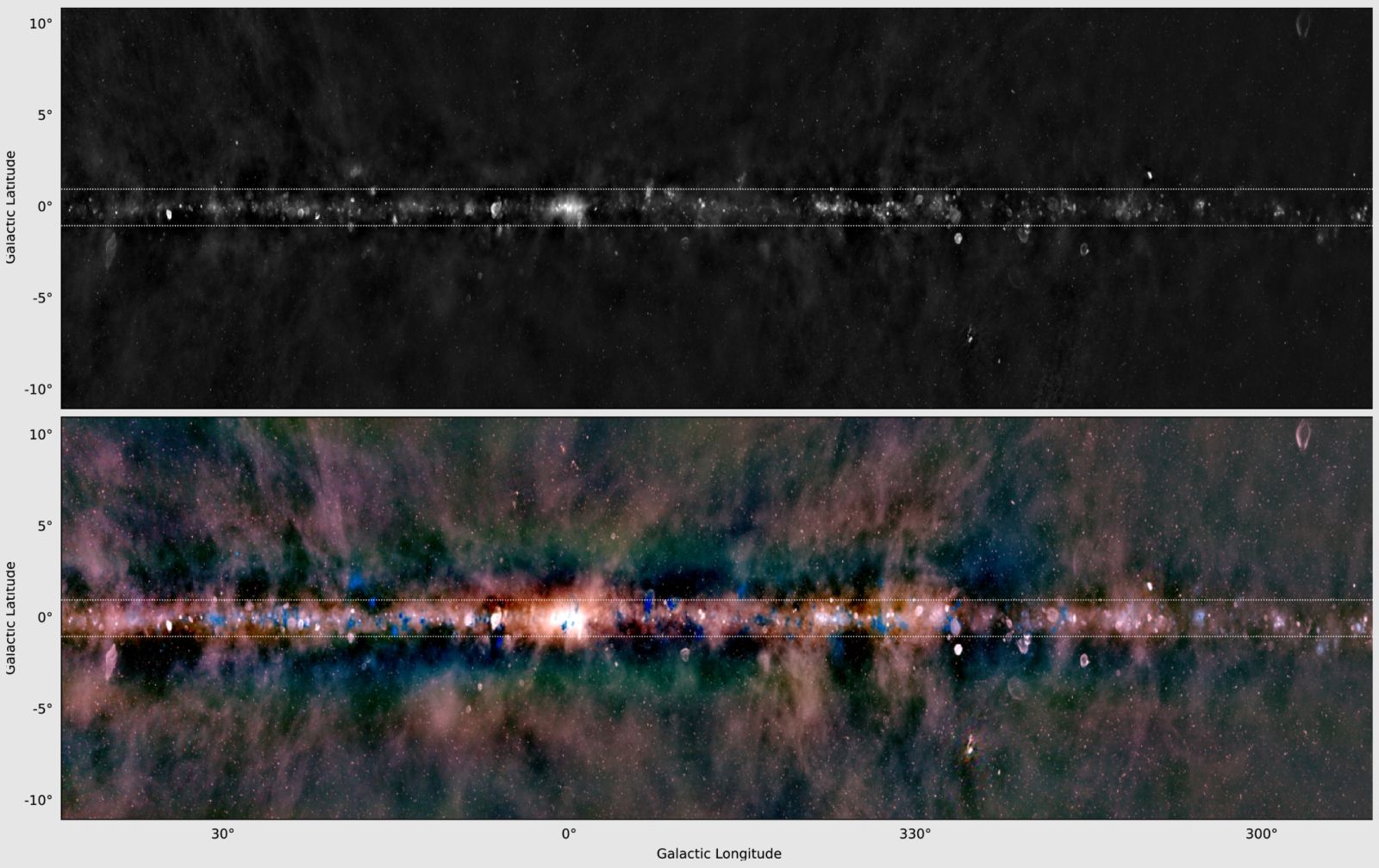

Cette représentation exceptionnelle constitue l'aboutissement de nombreuses années d'observations menées avec le radiotélescope Murchison Widefield Array, situé dans les étendues préservées de l'Australie occidentale. L'étude, publiée dans Publications of the Astronomical Society of Australia, marque une étape significative dans notre compréhension de la structure galactique en combinant pour la première fois les avantages complémentaires des relevés GLEAM et GLEAM-X. Cette fusion de données a nécessité des calculs extrêmement complexes pour harmoniser des observations recueillies à différentes périodes.

La genèse d'une image composite

Le radiotélescope Murchison Widefield Array, avec ses 4 096 antennes réparties sur plusieurs kilomètres carrés, a scruté le ciel méridional entre 2013 et 2020. La première campagne, nommée GLEAM, avait pour objectif d'établir une cartographie générale de l'ensemble du ciel visible dans l'hémisphère sud. Cette approche fournissait une vision d'ensemble mais manquait de précision pour distinguer les structures plus fines qui composent le plan galactique, cette région centrale où se concentre l'essentiel de l'activité stellaire.

La seconde campagne, GLEAM-X, bénéficia d'améliorations techniques substantielles qui permirent d'atteindre une résolution bien supérieure. Cependant, cette précision accrue se faisait au détriment de la couverture globale, créant une complémentarité naturelle entre les deux jeux de données. Les astronomes ont donc développé une méthode innovante, appelée image domain gridding, spécialement conçue pour fusionner ces deux visions partielles en une image cohérente et détaillée.

Le processus d'intégration des données a représenté une épreuve sans précédent, mobilisant plus d'un million d'heures de calcul sur les superordinateurs du Pawsey Supercomputing Research Centre. L'algorithme a dû corriger les distorsions induites par l'ionosphère terrestre, qui affectent différemment les ondes radio selon les conditions atmosphériques et les périodes d'observation. Ce traitement rigoureux a abouti à une mosaïque couvrant 95% du plan galactique austral.

La signification des couleurs cosmiques

L'image finale se distingue par son spectre chromatique étendu, où chaque teinte correspond à une fréquence radio spécifique et révèle des phénomènes astrophysiques distincts. Les tons orangés dominants trahissent la présence de restes de supernova, ces enveloppes gazeuses expansionnées issues de l'explosion violente d'étoiles en fin de vie. Ces structures, particulièrement brillantes dans les basses fréquences, apparaissent sous forme de vastes cercles rougeoyant intensément dans le paysage galactique.

Les régions bleutées, plus localisées, signalent quant à elles des pouponnières stellaires où naissent de nouvelles étoiles. Cette coloration spécifique provient de l'émission radio des nuages moléculaires denses où la température dépasse plusieurs milliers de degrés. Entre ces deux extrêmes, les zones verdâtres correspondent à des fréquences intermédiaires et mettent en évidence des structures hybrides où coexistent différents processus astrophysiques.

Cette codification colorimétrique permet une identification immédiate des composantes majeures de notre galaxie, offrant aux chercheurs un outil visuel immédiatement interprétable. La capacité à distinguer clairement les régions de formation stellaire des vestiges d'étoiles disparues ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude du cycle de vie des étoiles. Cette représentation dépasse largement le cadre esthétique pour devenir un instrument d'analyse scientifique à part entière.