Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Près de 1 500 ans après son apparition, une équipe de chercheurs a pu résoudre une partie de cette énigme en découvrant des preuves génétiques directes dans une région clé du monde antique. Cette avancée éclaire non seulement le passé, mais permet aussi de mieux comprendre les mécanismes des pandémies actuelles.

En analysant de l'ADN ancien, les scientifiques ont identifié la bactérie Yersinia pestis dans des dents humaines retrouvées dans une fosse commune à Jerash, en Jordanie. Ce site, situé à environ 320 km de l'épicentre présumé de la pandémie, constitue un témoignage unique sur la propagation de la maladie dans l'Empire byzantin. Les souches détectées sont presque identiques, signe d'une diffusion rapide et massive, en accord avec les récits historiques qui évoquent des vagues de mortalité brutales.

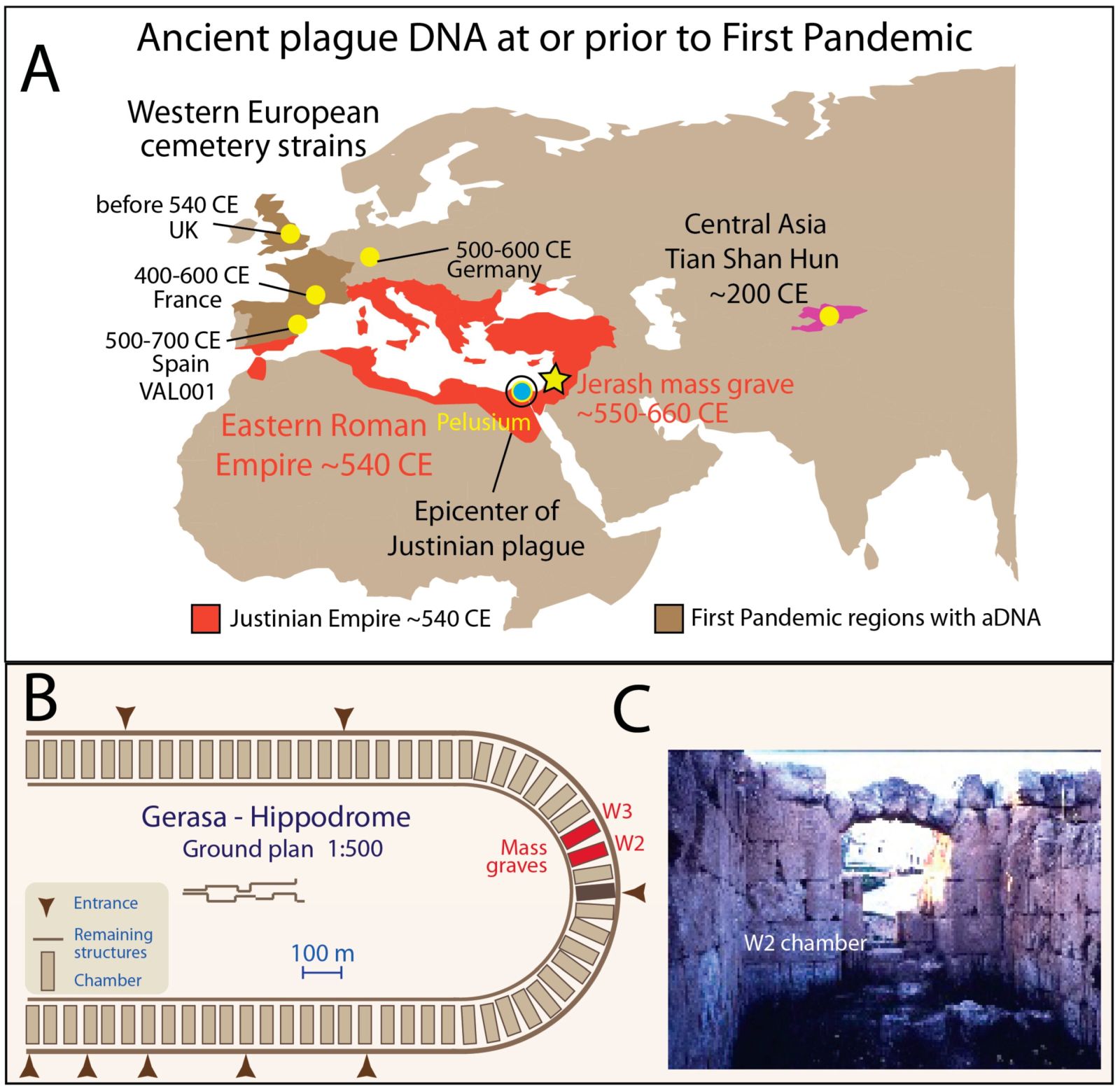

(A) Carte montrant les régions d'ADN ancien liées à la première pandémie. Jerash est marqué par une étoile. Les points jaunes indiquent les preuves génétiques de Y. pestis, dont la souche précoce de Tian Shan Hun.

(B) Plan de l'hippodrome de Jerash (Gerasa). Le schéma du plan a été redessiné d'après l'illustration d'Anton Ostrasz. Les fosses communes ont été découvertes dans les chambres W2 et W3 de l'hippodrome romain abandonné.

(C) L'une des chambres (W2) où les corps ont été retrouvés.

Crédit: Genes (2025). DOI: 10.3390/genes16080926

Les fouilles de Jerash montrent aussi comment une ancienne arène romaine, autrefois lieu de spectacles, a été transformée en cimetière improvisé pour les victimes. Ce détournement illustre à quel point la peste bouleversa la vie urbaine, forçant les habitants à trouver des solutions d'urgence. Cette réutilisation soudaine d'un lieu public met en évidence la fragilité des grandes cités face aux crises sanitaires – un constat qui trouve encore des échos aujourd'hui.

Une étude parallèle publiée dans Pathogens a analysé plusieurs centaines de génomes de Yersinia pestis, anciens et modernes. Elle montre que les pandémies de peste, y compris la peste noire du XIVe siècle, n'ont pas toutes la même origine. Elles sont apparues indépendamment, à partir de réservoirs animaux, plutôt que d'une seule souche ancestrale. Ce schéma contraste avec celui du COVID-19, probablement issu d'un événement unique de passage du virus à l'humain.

Ces résultats rappellent que les pandémies ne sont pas des accidents isolés, mais des phénomènes récurrents liés aux échanges humains et aux changements environnementaux. Les chercheurs poursuivent désormais leurs travaux à Venise, sur l'île de Lazaretto Vecchio, où étaient mises en quarantaine les personnes infectées, pour comprendre comment ces pratiques anciennes ont influencé l'évolution des pathogènes et la mémoire collective des sociétés.

La peste de Justinien: une pandémie oubliée

La peste de Justinien, survenue entre 541 et 750 après J.-C., est considérée comme la première pandémie historique documentée. Elle aurait tué des dizaines de millions de personnes, affaiblissant durablement l'Empire byzantin et modifiant l'histoire du bassin méditerranéen. Les témoignages d'époque décrivent des fièvres intenses, des ganglions enflés et une mortalité foudroyante, caractéristiques de la peste bubonique.

Jusqu'à récemment, la nature exacte de cette maladie restait discutée, car peu de traces directes avaient été retrouvées. La découverte de Jerash apporte une confirmation génétique solide du rôle de Yersinia pestis. Elle permet de reconstituer les routes de diffusion de l'épidémie à travers les réseaux commerciaux et militaires de l'époque.

L'analyse d'ADN ancien a été déterminante: elle a permis d'extraire du matériel génétique intact à partir de restes humains datant de plus de 1 500 ans. Ces techniques ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude d'autres épidémies anciennes et pour mieux comprendre l'évolution des maladies infectieuses au fil du temps.

Yersinia pestis: un pathogène persistant

Yersinia pestis est la bactérie à l'origine de la peste, responsable de plusieurs pandémies majeures. Elle se transmet surtout par les puces infectées, qui la transportent des rongeurs vers les humains. La maladie se manifeste principalement sous deux formes: la peste bubonique, avec des bubons douloureux et un taux de mortalité élevé, et la peste pneumonique, encore plus mortelle et transmissible par voie aérienne.

Aujourd'hui encore, Yersinia pestis n'a pas disparu. Des cas isolés sont recensés chaque année, par exemple aux États-Unis ou en Afrique, car la bactérie survit dans des populations de rongeurs servant de réservoir naturel.

Les analyses génétiques récentes montrent que les épidémies de peste ne proviennent pas d'une souche unique, mais réapparaissent régulièrement depuis ces réservoirs animaux. Cette dynamique explique pourquoi l'éradication complète de la maladie est impossible. Elle souligne aussi l'importance d'une surveillance continue et de mesures de santé publique adaptées pour éviter de nouvelles flambées épidémiques.