Détection de 2 exoplanètes: un mini système solaire à l'échelle ½

Publié par Michel,

Source: CNRS / INSU

Illustrations: © Science & Cheongho Han and colleagues at the Korea Astronomy and Space Science Institute.Autres langues:

Source: CNRS / INSU

Illustrations: © Science & Cheongho Han and colleagues at the Korea Astronomy and Space Science Institute.Autres langues:

12

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Parmi les 271 exoplanètes connues aujourd'hui, seuls 25 systèmes planétaires multiples ont été trouvés dont quelques-uns ressemblent vaguement à notre système solaire. Comprendre comment s'est formé notre système solaire et notamment les planètes géantes est un des objectifs de la planétologie. Découvrir d'autres systèmes planétaires donne des éléments de comparaison qui permettront de choisir entre les différents modèles de formation planétaire. Un des autres enjeux est de savoir si le développement de la vie est une étape commune à un grand nombre de systèmes planétaires ou si, au contraire, les particularités de notre système solaire font que cette apparition de la vie est peut-être plus rare qu'on ne pourrait penser a priori au vu du nombre d'étoiles accompagnées de planètes.

Une des méthodes de détection des exoplanètes repose sur l'utilisation de l'effet de micro-lentille gravitationnelle. Ceci consiste à attendre un alignement presque parfait entre deux étoiles sur une ligne de visée. La théorie de la relativité générale prédit alors que la lumière de l'objet le plus éloigné, que l'on appelle la source, sera amplifiée. Comme l'objet le plus proche, baptisé lentille, se déplace par rapport à la source, cette amplification varie et l'on observe une variation de la lumière reçue de la source, que l'on nomme courbe de lumière. L'exoplanète va jouer un rôle en introduisant des variations supplémentaires de la luminosité dans la courbe observée.

Le télescope OGLE, situé à l'Observatoire de Las Campanas au Chili, est chargé de détecter ce type de variations et d'alerter des réseaux de télescopes répartis de façon uniforme dans l'hémisphère sud qui analyseront dans le temps ces variations de luminosités. Ce travail de suivi et d'analyse est effectué par plusieurs groupes internationaux dont le groupe PLANET dans lequel se trouvent des chercheurs français de l'Institut d'Astrophysique de Paris et du Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse-Tarbes. C'est donc fin mars 2006 que l'alerte a été donnée par OGLE. Ce nouvel événement de microlentille a été identifié dans la constellation du Scorpion, le 109è de l'année 2006, d'où son nom OGLE-2006-BLG-109 (BLG signifie Bulge en anglais, car cette observation a été faite en direction du Bulbe central de notre Galaxie). Les observations effectuées à partir de la fin mars à début avril par les différents réseaux (1) ont permis de mettre en évidence la présence de deux exoplanètes.

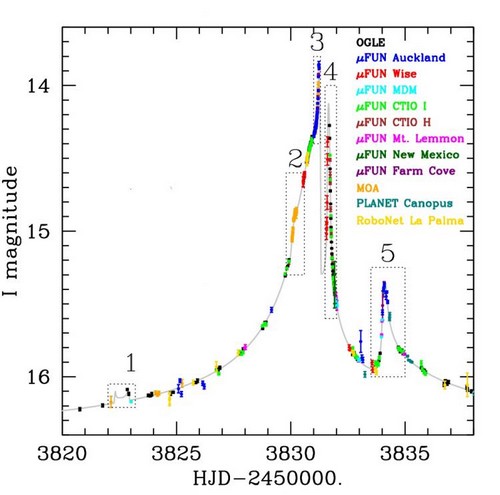

Variation de la lumière reçue de l'étoile-source,

lorsque l'étoile-lentille passe sur la ligne de visée.

Cette courbe présente 5 anomalies.

Quatre d'entre elles sont dues au passage de la petite planète. L'anomalie numérotée 4

n'était pas attendue, et révèle l'existence de la deuxième planète (la plus grosse).

Aucun modèle à une seule planète n'a pu expliquer l'existence de ce pic bien visible.

Les différentes couleurs correspondent aux différents télescopes

qui ont suivi cet événement (11 en tout)

L'analyse des données donne une étoile-lentille située à environ 5000 années-lumière du Soleil, dont la masse est la moitié de celle du Soleil, et qui est accompagnée de deux planètes, l'une à 2,3 unités astronomiques (1 UA est la distance de la Terre au Soleil), de masse 0,7 fois celle de Jupiter, et qui effectue une révolution complète tous les 5 ans, et l'autre à 4,6 UA, de masse 0,3 fois Jupiter et de période 14 ans. Si l'on compare au système solaire, où Jupiter est à 5 UA et tourne en 12 ans, et Saturne est à 10 UA et décrit une orbite en 29 ans, avec une masse de 0,3 fois Jupiter, on voit que l'on est en présence d'une "maquette" du système solaire à l'échelle ½.

De plus, les températures d'équilibre de ces planètes sont de l'ordre de -200°C, aussi similaires à celle de Saturne. Parmi les systèmes planétaires déjà connus, seul celui de l'étoile 47 UMa lui ressemble, avec deux planètes de masse 3 et 1 Jupiter, situées à 2 et 8 UA de leur étoile. Mais cette étoile se trouve à 46 années-lumière du Soleil, 100 fois plus près. C'est l'un des avantages de la technique de microlentille gravitationnelle de pouvoir détecter des planètes autour d'étoiles lointaines, inaccessibles par d'autres techniques d'observation, et de prouver ainsi qu'il existe des planètes dans toute notre Galaxie. Si de plus le système planétaire découvert ressemble au nôtre, la conclusion que le système solaire n'a rien de particulier est tentante.

Note

(1) Ces réseaux de télescopes sont répartis de façon uniforme dans l'hémisphère sud, au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Israël, en Afrique et aux Etats-Unis. Plusieurs collaborations effectuent ce travail de suivi: microFUN rassemble des astronomes américains, coréens, israéliens, ainsi que des astronomes amateurs ; PLANET est un groupe d'une trentaine de chercheurs de toutes nationalités, dont plusieurs français ; RoboNet est une équipe anglo-saxonne utilisant des télescopes en Australie, aux Canaries et à Hawaii ; enfin MOA regroupe des astronomes anglais, japonais et néo-zélandais autour de télescopes situés en Nouvelle-Zélande.