Le devenir en France des retombées radioactives des essais nucléaires et de Tchernobyl

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

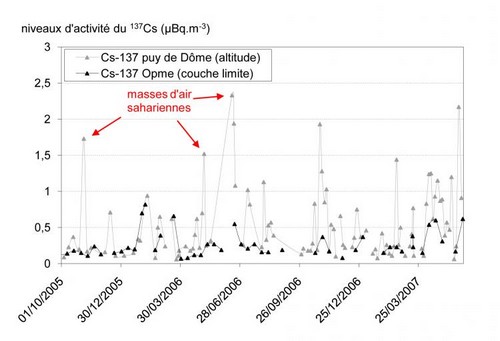

Des mesures de pollution particulaire ont été réalisées d'octobre 2005 à avril 2007 par une équipe de chercheurs, à l'aide de filtres placés au sommet du puy de Dôme (altitude 1465 m) et remplacés toutes les semaines, afin notamment de quantifier le césium-137 (137Cs). En effet, bien que déposé depuis longtemps dans les sols, ce radionucléide artificiel produit lors des essais nucléaires et de l'accident de Tchernobyl demeure néanmoins présent à l'état de traces dans l'atmosphère.

Compte tenu d'une part de la source présumée du 137Cs, à savoir les anciens dépôts sur les sols remis en suspension par vents et frottements, et d'autre part des faibles concentrations particulaires moyennes à cette haute altitude, les chercheurs s'attendaient à observer des niveaux d'activité (1) inférieurs à la limite de détection (0,1 µBq/m3). Or, les niveaux mesurés sont de l'ordre de 1 µBq/m3. Bien qu'ils soient plus élevés que le bruit de fond moyen mesuré en plaine (0,25 µBq/m3), ils restent un million de fois inférieurs aux plus forts niveaux mesurés dans l'est de la France après l'accident de Tchernobyl (~ 1 Bq/m3, le 1er mai) et mille fois inférieurs aux niveaux mesurés dix jours plus tard (le 10 mai). À titre de comparaison avec un radionucléide naturel, ces niveaux d'activité du 137Cs sont environ 100 à 1000 fois inférieurs à ceux du plomb-210.

Afin d'expliquer ces niveaux d'activité, les chercheurs se sont intéressés à d'autres mécanismes susceptibles de réalimenter le compartiment atmosphérique en 137Cs que sa remise en suspension dans l'air. Pour ce faire, ils se sont penchés sur des traceurs chimiques spécifiques, notamment le calcium qui est un traceur des sources terrigènes, ainsi que le potassium et le levoglucosan qui sont des traceurs des feux de biomasse, dont ils ont comparé l'évolution des concentrations à celle des concentrations en 137Cs.

Évolution temporelle du 137Cs au puy de Dôme (altitude 1465 m) et à Opme (altitude 850 m).

Les épisodes de poussières désertiques en provenance du Sahara ne sont visibles qu'en altitude.

Ils ont ainsi pu mettre en évidence que, durant la période considérée, le 137Cs présent dans le compartiment atmosphérique est apporté par des feux de biomasse et ponctuellement par des poussières désertiques d'Afrique, seuls les feux de biomasse permettant d'entretenir une persistance à l'état de traces de ce radionucléide dans l'atmosphère.

Ils n'ont observé par ailleurs aucune influence de l'origine des masses d'air, ce qui semble indiquer que les feux de biomasse d'Europe de l'Est ne se distinguent pas de ceux d'Afrique par leur niveau d'activité en 137Cs.

Note:

(1) L'activité d'un radionucléide est le nombre de désintégrations radioactives qui se produisent par seconde. L'unité utilisée est le becquerel qui correspond à une désintégration par seconde.