L'éclatement de la Pangée et la diversification des plantes à fleur

Publié par Isabelle,

Source: CNRSAutres langues:

Source: CNRSAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La diversification et l'expansion écologique des Angiospermes (plantes à fleurs) font parties des bouleversements majeurs de l'histoire de la Terre. La plupart des mécanismes proposés pour expliquer le succès immédiat de cette diversification reposaient sur des processus intrinsèques, laissant de côté les impacts potentiels de la tectonique globale. En utilisant un modèle numérique de climat prenant en compte l'évolution géographique depuis plus de 250 millions d'années, une équipe de chercheurs français montre pour la première fois que la rupture du supercontinent Pangée aurait induit une expansion des zones climatiques tempérés humides et de fortes discontinuités dans les ceintures désertiques présentes jusqu'à la fin du Jurassique. Ils suggèrent que ces changements drastiques d'un monde désertique vers un monde humide auraient fournis un cadre environnemental idéal à la migration et à l'explosion des formes de plantes à fleur durant le Crétacé Supérieur. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue PNAS.

A. Evolution temporelle des biomes arides et tempérés simulés par FOAM-LPJ entre 225 et 70 Ma, pour trois scénarios de concentration en CO2 atmosphérique. Les scénarios présentant le meilleur accord avec les données paléoclimatiques sont en trait plein. Illustration: CNRS /© Chaboueau et al. PNAS 2014.

Dans le cadre du projet Phylospace, financé par l'Agence National de la Recherche (ANR) dans le cadre du programme "La 6ème extinction", une collaboration interdisciplinaire entre modélisateurs des paléoclimats (LSCE, Gif sur Yvette) et biologistes de l'évolution (BioGeCo, INRA, Bordeaux) a été mise en place pour cerner le contexte climatique entourant la radiation des plantes à fleur. Dans ce cadre, le modèle de circulation générale couplé océan-atmosphère FOAM (pour Fast Ocean Atmospheric Model) a été utilisé avec cinq paléogéographies particulières, qui décrivent l'éclatement progressif de la Pangée, de 225 à 70 millions d'années avant notre ère (Ma). Etant données les incertitudes sur les reconstructions de la concentration en CO2 atmosphérique (pCO2) pour ces périodes anciennes, les cinq scénarios paléogéographiques ont été testés pour des pCO2 allant de deux (560 ppmv) à huit fois (2240 ppmv) la pCO2 pré-industrielle donnant une matrice de 20 simulations paléoclimatiques pour le Mésozoïque (ère géologique s'étendant de 251 à 65 Ma). Ces scénarios climatiques ont ensuite servi à simuler la végétation à l'aide du modèle de végétation LPJ (pour Lund-Jena-Potsdam).

La comparaison des sorties numériques avec des données paléoclimatiques océaniques (issues de carottes sédimentaires) et continentales (charbons et évaporites) publiées, a permis de retenir les scénarios les plus probables et de décrire quantitativement l'évolution des grandes zones bioclimatiques à la surface du globe entre 225 et 70 Ma. Les chercheurs ont ainsi pu démontrer que le fractionnement du supercontinent Pangée aurait induit une augmentation graduelle des précipitations et l'expansion progressive de zones tempérées, alors que les grandes ceintures désertiques des moyennes latitudes du Jurassique se fractionnaient au Crétacé.

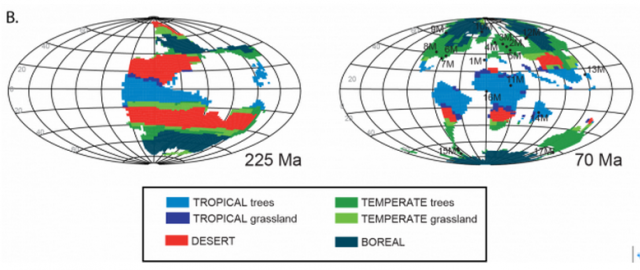

Paléobiomes simulées par FOAM-LPJ à 225 et 70 Ma. La rupture de la Pangée conduit à un fractionnement des grandes ceintures désertiques au profit des zones tempérées. Les points noirs à 70 Ma montrent la répartition géographique des fossiles d'angiospermes. Illustration: CNRS/© Chaboueau et al. PNAS 2014

La dernière étape du travail des chercheurs a été de comparer cette évolution bioclimatique avec l'enregistrement fossile des Angiospermes. La compilation de plus d'une centaine de points de données fossiles publiés et leur replacement sur les cartes paléoclimatiques a permis de montrer une concomitance entre des changements drastiques de climat liés à l'éclatement de la Pangée et la radiation des Angiospermes des basses vers les hautes latitudes. Si ce travail n'apporte pas de mécanisme de causalité entre changement climatique et radiation des plantes à fleur, il est néanmoins le premier à décrire quantitativement le théâtre environnemental de cet événement évolutif majeur, qui reste connu à ce jour comme l' "abominable mystère" de Darwin.

Pour plus d'information voir:

- http://www.pnas.org/content/suppl/2014/09/14/1324002111.DCSupplemental/pnas.201324002SI.pdf