Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le Mont Somma - Vésuve. Photo prise de la ville de Pompeii, au sud-est du volcan. La ville fut détruite en l'an 79 après JC.

Les volcans peuvent présenter au cours de leur activité plusieurs styles éruptifs. Ces derniers dépendent étroitement des conditions de stockage du magma dans le réservoir superficiel et du comportement du magma lors de sa remontée dans les conduits. Définir les conditions de stockage du magma d'un système volcanique est donc un objectif majeur en volcanologie moderne, en raison de ses implications directes sur les styles éruptifs générés.

Le Mont Somma - Vésuve, qui a débuté son activité il y a 39000 ans, a connu de nombreuses éruptions explosives depuis les éruptions pliniennes, subpliniennes jusqu'aux éruptions stromboliennes violentes (cf.notes). C'est en l'an 79 de notre ère que les produits de retombées et d'écoulements ponceux d'une éruption plinienne importante ont enseveli les villes de Pompéi et Herculanum, rendant tristement célèbre ce volcan. La dernière éruption magmatique remonte en 1944. Le volcan est très surveillé du fait du risque important qu'il fait encourir aux populations qui vivent sur ses flancs et en périphérie, en cas de réactivation.

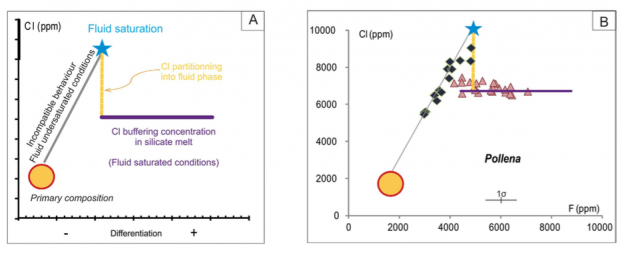

Mise en évidence de l'effet tampon du Cl: A. Modèle théorique. A partir d'une concentration initiale en Cl, on suit l'évolution de cette concentration dans le liquide silicaté en fonction de la différenciation magmatique. Lors de la cristallisation fractionnée, le Cl a un comportement incompatible: il se concentre dans la phase liquide silicaté, tant que le système reste en conditions sous-saturées en fluide. Lorsque le liquide silicaté arrive à saturation en fluide, une phase fluide s'exsolve: selon les conditions de Pression-Température-Composition du liquide silicaté, le système se trouve dans un domaine pour lequel la concentration en Cl est fixée, elle est dite tamponnée. Le Liquide silicaté est alors en équilibre avec une phase fluide diphasée composée d'une phase vapeur riche en eau et d'une saumure, riche en Cl. Le Cl se répartit entre le liquide silicaté et la phase saumure. B/ Exemple de l'éruption de Pollena. Les inclusions vitreuses en losange vert enregistre la différenciation magmatique et le comportement incompatible du Cl. Lorsque le magma arrive à saturation en fluide, le Cl se réparti condormément à l'équilibre thermodynamique qui régit le système: le verre résiduel, qui représente le liquide magmatique trempé lors de la fragmentation dans le conduit, préserve les conditions d'équilibre en vigueur dans le réservoir en conditions pré-éruptives.

Les résultats, publiés dans la Nature Scientific Report en Février 2016, par les chercheurs de l'Institut des sciences de la Terre de Paris (CNRS, UPMC, Sorbonne Université), de l'Institut de physique du globe de Paris (CNRS, Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité), de l'Université de Florence et de Naples et du Museum d'Histoire Naturelle de New York, démontre que le chlore peut être utilisé en volcanologie comme un baromètre pour localiser les zones de stockage superficielles des magmas riches en sodium et potassium (magma alcalins). En effet, les données expérimentales existantes sur le comportement d'un système simple H2O-NaCl, auquel on ajoute le liquide magmatique, mettent en évidence un effet tampon sur les concentrations en Cl du liquide magmatique, pour certaines conditions de Pression, Température et Composition du liquide silicaté: lorsque la pression est inférieure à ~200 MPa (Mega Pascals), la phase fluide en équilibre avec le magma se transforme en une phase vapeur riche en H2O et une phase saumure riche en Cl (démixion). Cet équilibre est responsable d'un effet tampon de la concentration en Cl du liquide silicaté qui peut être utilisé comme un géobaromètre pour ce type de magmas (très alcalins).

Chronogramme des Pressions/Profondeurs déduites de l'utilisation du Cl comme géobaromètre pour les principales éruptions explosives du Mont Somma - Vésuve. Deux zones principales de stockage se dégagent: à 180-200 MPa et 100 MPa. Les éruptions les plus récentes montrent elles une zone de stockage avant éruption de plus faible profondeur, ~50 MPa comme pour la dernière éruption de 1944.

Cette étude permet également d'estimer des teneurs en H2O pré-éruptives maximales pour les différentes compositions magmatiques. Or ce paramètre est généralement délicat à mesurer directement. En effet, l'analyse des gouttelettes de magma piégées lors de la croissance des cristaux (inclusions vitreuses), peut se révéler difficile de par la taille de ces témoins ou leur préservation. Le Cl apporte ainsi des connaissances sur les conditions pré-éruptives qui dictent en partie le style éruptif d'une éruption.

Le géobaromètre Cl peut ainsi aider les scientifiques à mieux définir la variation de l'emplacement des réservoirs magmatiques pour des magmas très alcalins sur un volcan à travers le temps et donc déterminer les conditions pré-éruptives, qui sont d'une importance capitale pour la gestion de crises volcaniques.