Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Etudier les variations climatiques passées et leurs impacts sur les écosystèmes est un enjeu clé pour prévoir l'avenir du climat terrestre. On peut trouver la trace de ces variations dans les archives sédimentaires, en particulier en analysant la composition isotopique en hydrogène des molécules fossiles qui y sont préservées. Des chercheurs de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay (CNRS / Université Paris-Sud / Université Paris-Saclay) et de l'Institut des sciences de la terre d'Orléans (CNRS / Université d'Orléans / BRGM) sont parvenus à déterminer par spectroscopie RMN en milieu anisotrope la distribution intramoléculaire des isotopes de l'hydrogène dans la miliacine, une molécule organique complexe utilisée par les géochimistes comme traceur du millet. Ces travaux parus dans la revue Geochimica et Cosmochimica Acta ouvrent ainsi de nouvelles perspectives dans l'étude des climats anciens.

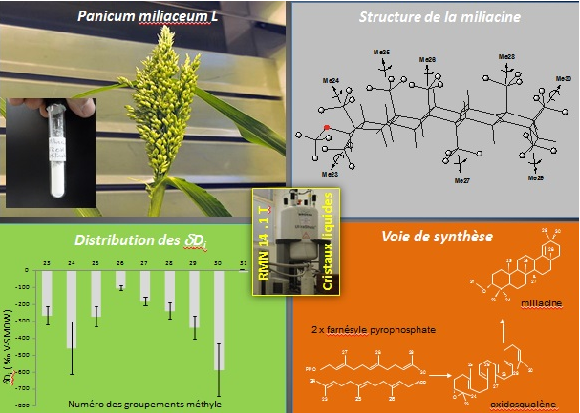

Graines de millet commun dans lesquelles la miliacine est très abondante (1% poids). Structure de la miliacine constituée de cinq cycles à six carbones. Les groupements méthyle sur lesquels ont été réalisés les mesures de (D/H)i sont identifiés par des sphères numérotées de 23 à 31. Les rapports (D/H)i des groupements méthyle sont distribués de manière symétrique. Cette distribution particulière ne peut s'expliquer que par la condensation de deux unités farnésyle pyrophosphate au cours de la synthèse de la miliacine. Photo © P. Biron, Bioemco

Les isotopes de l'hydrogène et les changements environnementaux

L'hydrogène est présent sous deux formes isotopiques stables: l'hydrogène H, très majoritaire (99.985 %), et le deutérium D, plus lourd mais aussi plus rare (0.015 %). Les proportions relatives de ces deux isotopes (ou composition isotopique en hydrogène, notée (D/H) ou ?D, dans les matières naturelles -eau dans ses différentes formes (liquide, vapeur, glace), minéraux, molécules organiques carbonées complexes- diffèrent en fonction de leur biosynthèse et/ou des mécanismes d'échanges de l'hydrogène entre ces matières (évaporation et condensation de l'eau, par exemple). Les atomes d'hydrogène et le deutérium constituant les molécules organiques synthétisées par les plantes proviennent essentiellement de l'eau qu'elles absorbent, alors que le rapport isotopique (D/H) de cette eau est déterminé par des facteurs climatiques (origine de l'eau des nuages, température à laquelle l'eau précipite, évaporation de l'eau du sol, transpiration de l'eau des feuilles, ....). De facto, le rapport isotopique global des molécules (D/H)mol (ou ?Dmol) produites par les plantes témoigne des conditions climatiques, mais aussi des voies de biosynthèse empruntées par l'hydrogène depuis l'eau jusqu'à la molécule.

Les mesures classiques de rapports isotopiques moléculaires, réalisées par spectrométrie de masse de rapport isotopique (IrMS), fournissent une vision globale, mais ne permettent pas de comprendre comment se distribuent les isotopes de l'hydrogène (sur chaque site) au sein même de la molécule en fonction, entre-autres, des voies de biosynthèse. Cette information intramoléculaire, notée (D/H)i (ou ?Di), est pourtant cruciale pour anticiper l'évolution de la composition isotopique de la molécule lors de dégradations qui peuvent intervenir dans le sédiment, par exemple.

La miliacine, biomarqueur moléculaire du millet cultivé

Les chercheurs ont choisi d'étudier une molécule modèle, la miliacine, très abondante dans les graines de millet commun (Panicum miliaceum). Cette molécule a été détectée dans des sédiments datant de l'âge du Bronze (-3000 ans) ce qui témoigne de la culture du millet dès cette période.

Mesurer le rapport isotopique (D/H)i dans la miliacine

En combinant la Résonance magnétique nucléaire (RMN) bidimensionnelle (2D) et l'utilisation de cristaux liquides comme solvant organique anisotrope, les chercheurs ont mis en évidence pour la première fois l'hétérogénéité des valeurs de (D/H)i des différents groupes méthyle en fonction de leur position sur la miliacine. Les résultats expérimentaux ont permis de proposer pour la première fois un chemin réactionnel de l'hydrogène menant à la miliacine, compatible avec la distribution isotopique observée. Les chercheurs ont ainsi montré que l'étape clé de la synthèse était la condensation de deux unités farnésyle pyrophosphate (voir Figure).

Les plantes portent, à travers les molécules qu'elles produisent, une emprunte climatique reflétant la composition isotopique de l'eau dont elles s'abreuvent. La compréhension, en amont, des mécanismes réactionnels qui régissent la formation des molécules, est un prérequis qui permettra d'affiner, dans une seconde étape, les conditions climatiques de l'époque, grâce aux mesures des rapports isotopiques pouvant être réalisés sur des molécules "fossiles."

Pour plus d'information voir:

Philippe Berdagué, Philippe Lesot, Jérémy Jacob, Valery J. Terwilliger and Claude Le Milbeau

Contribution of NAD 2D-NMR in liquid crystals to the determination of hydrogen isotope profile of methyl groups in miliacin

Geochimica, Cosmochimica Acta, 173, 337-351, (2016).

DOI: 10.1016/j.gca.2015.10.004