Mesurer la décélération de l'expansion de l'Univers primitif

Publié par Michel,

Source: CNRSAutres langues:

Source: CNRSAutres langues:

9

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Hubble et Lemaître ont mis en évidence l'expansion de l'Univers dans les années 1920 en procédant à deux types de mesures pour un même ensemble de galaxies: la distance entre ces galaxies et nous, ainsi que la vitesse de ces galaxies (en utilisant l'effet Doppler sur les raies de leurs spectres).

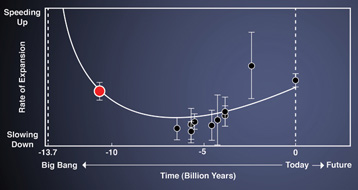

Leurs observations sont à l'origine du modèle "standard" actuel de la cosmologie. Au début de l'histoire de l'Univers, cette expansion s'est ralentie continûment, sous l'effet de la gravitation de matière et de la radiation. Mais depuis cinq milliards d'années, ce comportement s'est inversé: l'expansion s'est mise à accélérer, sous l'effet d'une mystérieuse force répulsive produite par "l'énergie sombre". Des expériences en cosmologie ont permis d'observer cette période d'accélération récente, mais jusqu'ici pas la décélération primitive de l'Univers. Réussir à mesurer cette décélération exige de remonter aux premiers milliards d'années de son histoire, de remonter loin dans le temps, donc d'observer loin dans l'espace. Pour cela, des galaxies ne suffisent plus: à des distances aussi élevées, leur luminosité devient trop faible.

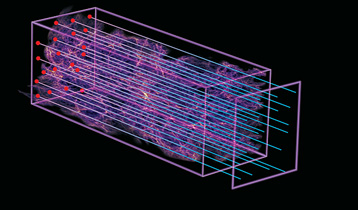

Technique de mesure utilisée: la lumière de quasars distants (les points à gauche) est partiellement absorbée lorsqu'elle traverse des nuages d'hydrogène intergalactique (au centre). Ce phénomène crée une "forêt" de raies d'absorption, qui peut être interprétée pour créer une carte du gaz.

Les points jaunes sont les quasars précédemment connus. Les points rouges sont les quasars découverts par BOSS. BOSS a collecté des spectres de dix fois plus de quasars que les précédents relevés.

© Zosia Rostomian et Nic Ross (Lawrence Berkeley National Laboratory) et la collaboration SDSS-III

Pour contourner le problème, les astrophysiciens du Sloan Digital Sky Survey (SDSS-III) (1) , composé notamment de chercheurs français, se sont donc intéressés aux quasars, des astres lointains et extrêmement brillants. Lorsqu'on mesure le spectre d'un quasar, on voit non seulement sa lumière mais aussi l'absorption résiduelle du gaz intergalactique entre le quasar et nous. Les astrophysiciens ont pu ainsi étudier la distribution du gaz intergalactique et y détecter des nuages d'hydrogène, pour reproduire sur eux une expérience similaire à celle d'Hubble et Lemaître sur les galaxies.

Pour appliquer efficacement cette technique de mesure innovante de SDSS-III, dite de la "forêt Lyman-alpha", encore fallait-il pouvoir disposer d'un très grand nombre de quasars, et dresser ainsi une carte de l'univers lointain et en trois dimensions. C'est le groupe français de SDSS, en partie financé par l'ANR, qui s'est principalement spécialisé dans la recherche, l'étude et la sélection des quasars à observer. Le premier catalogue de la collaboration a été publié mi-octobre et contient 89 000 quasars.

L'étude a porté ensuite sur 50 000 de ces quasars. Elle résulte principalement du travail de chercheurs du laboratoire Astroparticule et Cosmologie (CNRS/Université Paris Diderot/CEA/Observatoire de Paris), de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers (Irfu, CEA Saclay) et de l'Institut d'Astrophysique de Paris (CNRS/UPMC), en collaboration avec le reste du groupe SDSS-France (le LAM (2), le CPPM (3) et l'Institut Utinam (4)) et l'ensemble de l'équipe SDSS-III.

Au delà de ce résultat important, SDSS-III va continuer à améliorer notre connaissance de l'énergie noire: à la fin du relevé, en 2014, il aura mesuré plus d'un million et demi de galaxies, et plus de 160 000 quasars. Il aura aussi permis de démontrer que la technique de mesure de la "forêt Lyman-alpha" n'est plus un pari risqué, mais une méthode standard pour explorer l'Univers lointain.

Evolution du taux d'expansion de l'Univers au cours des dix derniers milliards d'années: les nombres en bas montrent le temps dans le passé, en milliards d'années. L'axe vertical montre le taux d'expansion de l'Univers. Les mesures utilisant des galaxies apparaissent comme des points à droite du graphe. Jusqu'à présent, les cartes 3D par BOSS et d'autres relevés mesuraient la distribution des galaxies jusqu'à 5,5 milliards d'années dans le passé, à un moment où l'expansion de l'Univers s'accélérait déjà. La nouvelle mesure, le point à gauche, a maintenant sondé la structure de l'Univers lointain à un moment où l'expansion se ralentissait encore.

© Zosia Rostomian et Nic Ross (Lawrence Berkeley National Laboratory) et la collaboration SDSS-III

Notes:

(1) Consulter le site web.

(2) Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université).

(3) Centre de physique des particules de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université).

(4) Observatoire des Sciences de l'Univers THETA/Institut UTINAM (CNRS/Université de Franche-Comté).