Les micropeptides: une nouvelle famille de régulateurs cellulaires

Publié par Isabelle,

Source: CNRS-INSBAutres langues:

Source: CNRS-INSBAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

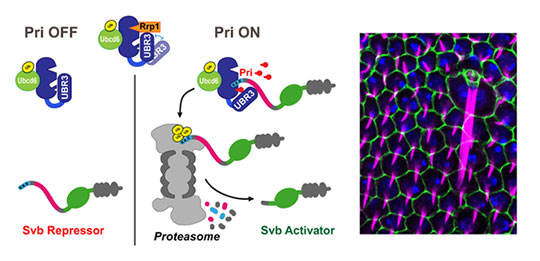

Figure: La fixation des peptides Pri (rouge) provoque un changement de l'enzyme UBR3, qui devient capable de reconnaître et fixer la région N-terminale (cyan) du facteur Shavenbaby. Le complexe moléculaire UBR3/Ubcd6 catalyse alors l'ubiquitination de Shavenbaby. Ainsi modifiée, la protéine Svb est partiellement dégradée par le protéasome, libérant une forme courte qui agit comme un activateur de transcription. Cette forme maturée de Svb dirige alors la différenciation des cellules l'épiderme (photo à droite).

© Anne Pelissier-Monier

L'établissement de la séquence du génome de nombreuses espèces devait permettre d'identifier l'ensemble des ARN codant des protéines, qui constituent les différentes pièces du puzzle de la vie. Les résultats ont été en partie décevants, montrant que les différents animaux partagent finalement quelques milliers de protéines assez similaires. Par exemple, il n'existe qu'environ quatre fois plus de protéines chez l'Homme que chez la modeste levure de boulangerie, malgré une complexité d'un million de milliards de fois plus grande ! Les avancées récentes de la génomique montrent que tous les êtres vivants, des plus simples bactéries (ou même des virus) jusqu'à l'Homme, produisent une extraordinaire diversité d'ARN dit non-codants, car ils ne possèdent pas le code pour fabriquer des protéines. Si certains de ces ARN peuvent agir en tant que tels, comme ARN fonctionnels, de nombreuses études réalisées ces deux dernières années montrent que les ARN produisent une myriade de micropeptides aux fonctions encore inconnues. Comment ces micropeptides, de quelques dizaines voire de quelques acides aminés, pourraient avoir des fonctions spécifiques dans le contrôle de la formation et de la vie des organismes ?

L'équipe de François Payre et Serge Plaza au Centre de Biologie du Développement de Toulouse a identifié le rôle clé d'une famille de micropeptides de 11 à 32 acides aminés, appelée Pri, pour le contrôle du développement de la drosophile. Leurs travaux antérieurs ont montré que les peptides Pri déclenchent la maturation d'un facteur de transcription bien connu, Shavenbaby, contrôlant ainsi à quel moment du développement ce facteur devient actif et dirige la différenciation, notamment de l'épiderme. Pour découvrir comment ces micropeptides peuvent agir pour déclencher la maturation de Shavenbaby, les chercheurs ont réalisé une étude systématique inactivant un par un chacun des 14 000 gènes de la drosophile ! Ce véritable tour de force a permis d'identifier les différents facteurs indispensables à l'activité des peptides Pri et ainsi d'expliquer le mode d'action de ces régulateurs atypiques. Les résultats obtenus démontrent que les peptides Pri se fixent directement sur une enzyme, Ubr3, conduisant à un changement de sa spécificité de liaison. Ainsi, seulement en présence des peptides Pri, UBR3 va reconnaître l'extrémité du facteur Shavenbaby et, avec son partenaire Ubcd6/Rad6, transférer une marque, l'ubiquitine, qui dirige Shavenbaby vers le protéasome (la machinerie principale de dégradation des protéines). Les propriétés structurales de la protéine Shavenbaby lui permettent cependant d'échapper à une dégradation complète, conduisant à une forme plus courte capable de déclencher la différenciation. Ainsi, en changeant la spécificité de liaison d'Ubr3, les peptides Pri déclenchent la maturation, par dégradation limitée, de Shavenbaby. Ce contrôle direct de l'enzyme Ubr3 par les peptides Pri pourrait avoir aussi des conséquences sur d'autres cibles qui restent à identifier.

Ces résultats montrent que les micropeptides Pri agissent en se fixant et régulant l'activité d'une protéine cellulaire. Les milliers d'autres micropeptides qui continuent à être découverts constituent donc une véritable mine de nouvelles molécules susceptibles de réguler un large spectre de protéines cellulaires et ainsi participer au contrôle du développement embryonnaire et à la physiologie adulte. Ces micropeptides pourraient à terme permettre d'envisager de nouvelles pistes thérapeutiques pour soigner différentes pathologies.