Mission Goce: Les bourrelets de la terre vus de l'espace

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Nous ne vivons pas sur une planète ronde, mais sur un patatoïde bosselé, qui laisse bouche bée tous ceux qui se retrouvent nez à nez avec son image. Un creux au large de l'Amérique du Sud, une bosse au-dessus de l'Australie et quelques bourrelets par-ci par-là. Cette difformité échappe au voyageur qui arpente la planète et à l'astronaute qui voit la bille bleue dans son cocon de gaz, mais vient fausser une foule de mesures: celles des courants océaniques, des mouvements de la croûte terrestre... D'où l'importance de la mission Goce, un satellite qui doit décoller dans les semaines à venir, restera en orbite pendant vingt mois, et permettra d'affiner la forme de notre planète. Comment ? En mesurant le champ de pesanteur, le responsable de cette difformité, à un millionième près, avec la même précision partout à la surface de la Terre – c'est-à-dire dans une fenêtre de 100 kilomètres de côté. Des chercheurs de plusieurs laboratoires du CNRS sont à l'affût pour traiter les données reçues et les inclure dans leurs modèles.

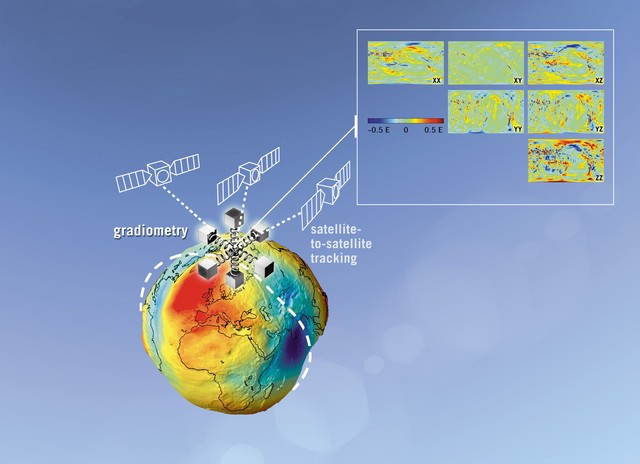

GOCE effectuera six mesures simultanées du champs de gravitation terrestre

En effet, cette grandeur, notée g et qui fait le lien entre la masse et le poids, façonne la forme de la Terre. Sa valeur sur Mars est le tiers de celle sur notre planète: ainsi en gardant la même masse, le poids de l'astronaute qui part sur la planète rouge sera trois fois plus faible. Et si la planète ressemble plutôt à un patatoïde qu'à un galet lisse, c'est bien parce que g n'a pas exactement la même valeur partout à la surface du globe: les masses sont inégalement réparties à l'intérieur de la planète, et chaque point de la surface n'est pas attiré de la même manière.

Pour mieux visualiser les variations de g à la surface de la planète bleue, les scientifiques ont recours à une Terre fictive: ce "géoïde", comme ils le nomment, représente la forme qu'aurait la Terre si elle était entièrement recouverte d'océans (en réalité, elle n'en est recouverte qu'aux trois quarts)... Avec une précision importante: cette image bosselée de notre planète correspond au niveau moyen qu'aurait cet océan au repos. "Si toute la Terre était recouverte d'eau, sa surface serait confondue avec le géoïde, confirme Michel Diament, de l'Institut de physique du Globe de Paris. Ce niveau moyen des océans se prolonge donc sous les continents et sert de référence pour les altitudes: ainsi le mont Blanc culmine à 4 807 mètres au-dessus du géoïde !"

Pourquoi donc, au repos, les océans du globe présenteraient-ils de tels creux et bosses ? La réponse est à rechercher dans les tréfonds de la planète. "Si la Terre était immobile et taillée dans un seul matériau, donc homogène, le géoïde serait une sphère, explique Michel Diament. Mais notre planète est en rotation: elle tourne sur elle-même, ce qui lui donne une forme aplatie. Et en plus elle est hétérogène." Ici, la présence d'un réservoir magmatique à quelques centaines de mètres de profondeur, là celle d'une plaque océanique plongeante font que la densité de matière sous nos pieds varie et avec elle la valeur de g.

Déterminer ces creux et bosses d'une centaine de mètres de dénivelé avec la même précision partout à la surface du globe n'est pas aisé: en effet, localement, une mesure au sol obtenue par des gravimètres pourrait donner la valeur du champ de pesanteur à un milliardième près... mais pour une grosse structure comme l'Himalaya, il faut disposer de cette haute résolution à très grande échelle. "Le but est aussi d'unifier les systèmes de référence internationale pour que, par exemple, la mesure de l'altitude d'un point ait le même sens à Paris et à Pékin..."

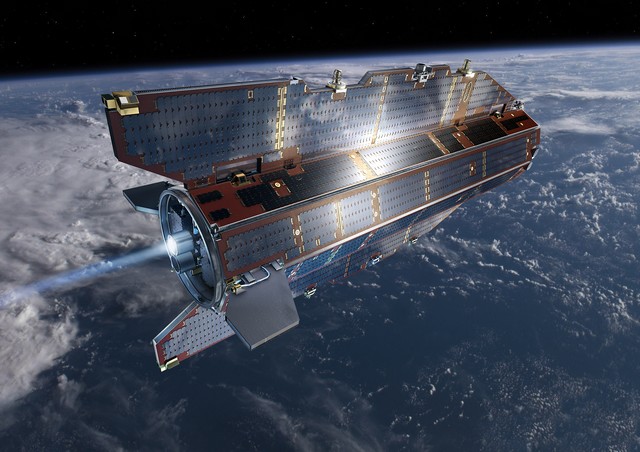

Pour relever le défi, Goce accumule les performances: à son bord, un gradiomètre – instrument composé de 6 accéléromètres ultraprécis construits par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera), complété par un récepteur GPS. De même, pour conserver la haute résolution – une mesure dans une "boîte" de 100 kilomètres de côté –, Goce sera placé en orbite basse: à une altitude de 265 kilomètres, là où les forces de friction avec l'atmosphère résiduelle lui font perdre constamment de l'altitude. Phénomène qu'il doit compenser en utilisant des petits moteurs à propulsion ionique... "C'est la formule 1 des satellites d'observation de la Terre...", souffle, admiratif, Michel Diament. Il faut dire qu'il a été imaginé il y a près de trente ans – notamment par Georges Balmino, aujourd'hui chercheur émérite au Cnes – qui voit enfin voler le fruit de son imagination. Au gré des reports de lancement et des incidents de parcours... la mission n'a jamais cessé de s'améliorer.