Naissance et mort d'un arc océanique

Publié par Michel,

Source: CNRS / INSU

Illustrations: © Geosciences Montpellier et © Dhuime et al. EPSLAutres langues:

Source: CNRS / INSU

Illustrations: © Geosciences Montpellier et © Dhuime et al. EPSLAutres langues:

5

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Vue du Kohistan

Les arcs insulaires comme les Iles Mariannes, les Antilles, le Japon, les Iles Fidji se forment à la suite de la subduction de la lithosphère océanique dans le manteau, un des processus majeurs de la tectonique des plaques. Ils se construisent à la faveur de processus magmatiques complexes et sont constitués de roches différentes de celles du manteau. Ces arcs insulaires font partie des plaques lithosphériques, dérivent avec elles, et toujours du fait de la tectonique des plaques, s'agrègent aux continents qu'ils croisent sur leur route. On parle d'accrétion.

Il est admis que l'accrétion des arcs insulaires est le processus géologique majeur qui permet d'expliquer la formation de croûte continentale à la surface du globe au cours des 500 derniers millions d'années. Toutefois, seuls deux exemples d'arc insulaire sont particulièrement bien conservés sur les continents et ont, en particulier, préservé leur partie basale constituant la "racine" de l'arc. Il s'agit de l'arc Crétacé (1) du Kohistan situé au Pakistan et l'arc Jurassique (2) de Talkeetna en Alaska. Les données géochimiques récentes (éléments majeurs et en trace, isotopes) obtenues sur l'arc du Kohistan par des chercheurs de Géosciences Montpellier en collaboration avec des chercheurs espagnols et pakistanais ont permis de décrypter les différentes étapes de la construction d'un arc intra-océanique impliquant plusieurs sources magmatiques. Ce résultat suggère que la formation des arcs insulaires est bien plus complexe que communément envisagée jusqu'alors.

L'arc du Kohistan constitue la section exhumée d'un arc intra-océanique d'âge Crétacé, formé au sein de l'océan Néotéthys au cours de la subduction vers le Nord de la lithosphère Indienne sous la plaque Asie. La racine de cet arc ("complexe de Jijal") est constituée à sa base de roches ultrabasiques (riches en magnésium) surmontées par une pile de roches basiques (moyennement riches en magnésium). Ces deux types de roches, qui auraient dû être identiques si le complexe avait été formé par un seul magma parent, s'avèrent distinctes du point de vue de leurs compositions isotopiques. Ces données suggèrent que ces deux unités se sont formées à la suite de processus magmatiques spécifiques et temporellement distincts.

Développement d'un arc océanique

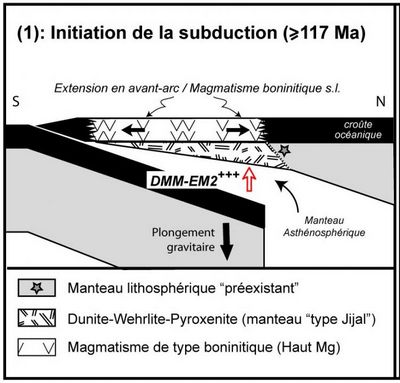

1 - Le scénario de formation de cette section d'arc insulaire débute aux environs de 117 Ma lorsque la lithosphère océanique de l'époque, devenue trop lourde, se rompt. Une partie de cette lithosphère s'enfonce alors dans le manteau initiant ainsi le processus de subduction. L'incorporation de la lithosphère océanique dans le manteau engendre différents processus géologiques distincts dont l'extension du plancher océanique sous-marin et l'apparition de roches magmatiques très riches en magnésium, telles que celles reconnues aux îles Izu-Bonin (schéma en regard).

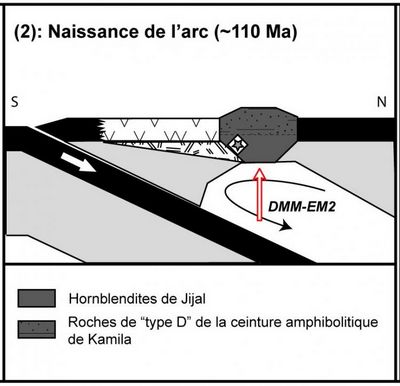

2 - Vers 110 Ma, l'arc insulaire s.s. commence à se former. Il est principalement constitué de roches magmatiques et volcaniques, moins riches en magnésium que le manteau sous-jacent.

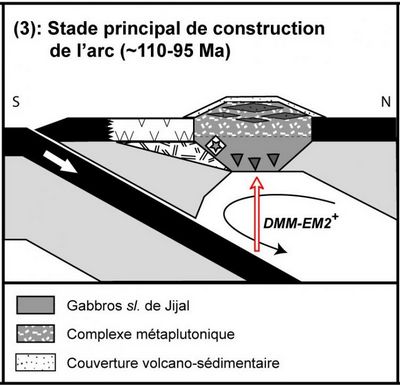

3 - Jusqu'aux environs de 95 Ma, l'arc continue à se développer suite à une activité magmatique importante. Les magmas générés possèdent une composition chimique plus évoluée, issue de l'interaction entre les matériaux recyclés au sein de la plaque plongeante et les matériaux constitutifs du coin de manteau bloqué sous l'arc. Le relief est alors suffisamment important pour que l'érosion opère et dépose sur l'arc des sédiments d'origine volcanique.

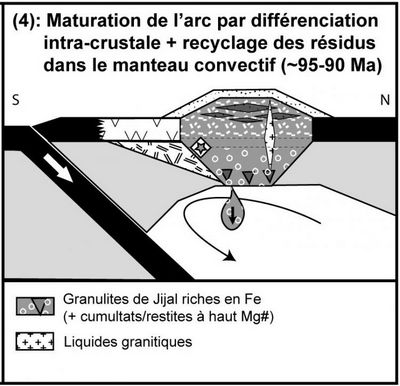

4 - Entre 95 et 90 Ma, l'arc atteint un stade de maturation du point de vue de sa composition chimique globale. Des mouvements importants de convection mantellique sont alors initiés au niveau du coin de manteau sous-jacent, réchauffant les roches situées à la base de la croûte de l'arc. Suite au démarrage de ce processus convectif, la fusion des roches formant la base de l'arc se produit. Un tel mécanisme entraîne, d'une part, la formation de liquides différenciés (riches en silice) qui vont progressivement migrer vers les niveaux supérieurs de l'arc ; et d'autre part la formation de roches résiduelles qui vont être "arrachées" de la base de l'arc par le mouvement de convection du manteau, puis recyclées dans le manteau sous-jacent. Un tel mécanisme de différenciation en domaine d'arc, dit "en système ouvert", permet d'expliquer la formation de croûte continentale (riche en silice et pauvre en magnésium) à partir des magmas extraits du manteau (pauvres en silice et riches en magnésium) au cours de la subduction.

Enfin, après 80 Ma, l'arc entre en collision avec la marge Asiatique située plus au Nord. La lithosphère océanique plonge à présent sous une marge continentale, jusqu'à la fermeture totale de l'Océan Néotéthys au moment de la collision entre la plaque Indienne au Sud et l'Asie (estimée entre 65 Ma et 55 Ma). Au cours de ce processus, la section d'arc du Kohistan va être exhumée sur la marge Indienne. Les processus d'érosion qui ont abrasé l'arc au fil des millions d'années permettent aujourd'hui aux chercheurs d'accéder aux structures profondes de l'arc pour reconstituer son évolution au cours du temps.

Notes:

(1) Crétacé: -144 à -65 millions d'années (Ma)

(2) Jurassique: -199 à -144 millions d'années (Ma)