Les panaches volcaniques, à l'origine des dépôts de sulfate il y a 3,5 milliards d'années ?

Publié par Adrien,

Source: CNRS-INSUAutres langues:

Source: CNRS-INSUAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

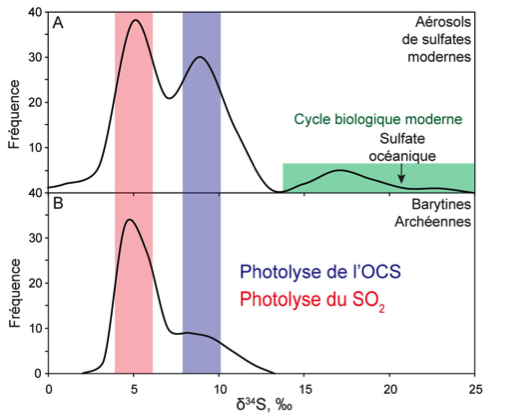

Comparaison des compositions isotopiques en ?34S des aérosols de sulfate modernes (A) avec celles des barytines archéennes obtenues in situ à la sonde ionique (B). Les sulfates archéens et modernes présentent deux domaines de compositions (à ~50/00 en rouge et ~90/00 en bleu) en commun, liés à des réactions photochimiques du SO2 et de l'OCS dans l'atmosphère. Le troisième domaine de composition (vert) défini par les aérosols modernes est associé au cycle biologique actuel dans l'océan.

La concentration ainsi que la composition isotopique du sulfate des océans a évolué au cours du temps en fonction des changements de sources (altération oxydative des pyrites, magmatisme/hydrothermalisme et réactions photochimiques dans l'atmosphère) et/ou de puits (réduction microbienne/hydrothermale du sulfate, précipitation d'évaporite) de sulfate à l'océan. Le budget du sulfate sur Terre est raisonnablement bien contraint à partir de ~2,3 Ga, période à partir de laquelle l'oxygène est devenu un composant majeur de l'atmosphère. En revanche, nos connaissances sont encore très limitées à l'Archéen où l'altération des sulfures sur les continents devait être négligeable compte tenu du faible taux d'oxygène présent dans l'atmosphère à cette période. Dans ces conditions, comment expliquer l'apparition de sulfate dans l'océan il y a entre 3,5 et 3,2 milliards d'années ? Est-ce le résultat de conditions de préservation particulières, de périodes d'intense production d'aérosols de sulfate ou encore d'un cycle biologique du soufre exceptionnellement actif ?

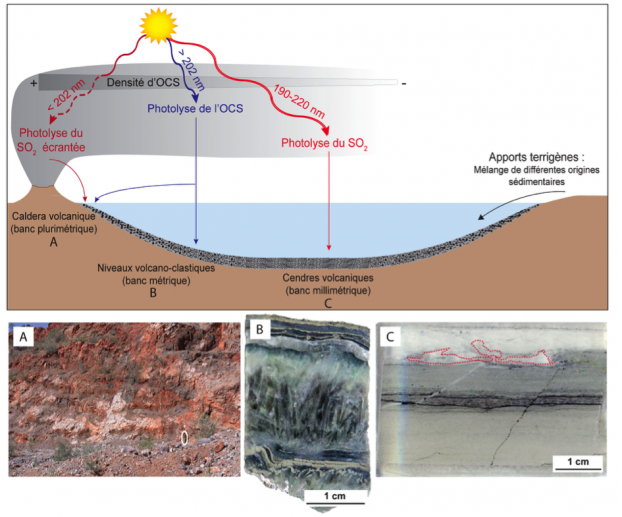

Schéma interprétatif de la formation et déposition des aérosols de sulfate archéens lors de périodes d'intense activité volcanique. A. Photographie du dépôt massif de barytine de la formation Dresser en Australie attribuée à une caldera volcanique. Un homme entouré en blanc donne l'échelle. B. Photographie d'un niveau de barytine associé à des sédiments volcano-clastiques de la formation Mapepe en Afrique du Sud (forage BBDP). C. Photographie d'une lame mince de cendres volcaniques de la formation Mapepe (forage BBDP) dans lequel a été préservé un niveau millimétrique de barytine (pointillés rouges).

Pour répondre à cette question, une équipe de chercheurs de l'IPGP a étudié l'isotopie du soufre dans les deux principaux dépôts de sulfate archéens des formations Mapepe en Afrique du Sud et Dresser en Australie, âgés respectivement de 3,24 et 3,49 milliards d'années. Ces formations, particulièrement bien préservées, ont été échantillonnées à partir des carottes de forage BBDP et PDP2 qui ont été prélevées entre 2004 et 2008 lors de deux campagnes de forage financées par le CNRS-INSU et l'IPGP. Grâce à des analyses in situ des quatre isotopes du soufre à la sonde ionique du CRPG (Nancy, service national INSU), ces chercheurs ont mis en évidence une plus grande variabilité des compositions isotopiques préservées dans les grains de barytine permettant alors de déconvoluer les différentes signatures atmosphériques et océaniques. Ces résultats ont permis de confirmer l'existence d'une réaction photochimique spécifique à l'atmosphère réduite de l'Archéen. Les chercheurs ont aussi identifié d'autres sources photochimiques caractéristiques de la stratosphère moderne qui semblent donc avoir persisté tout au long de l'histoire de la Terre.