Recherche des traces du séisme des Saintes de 2004 sur une faille sous-marine

Publié par Redbran,

Source: CNRS-INSUAutres langues:

Source: CNRS-INSUAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La géométrie (distribution, longueur, déplacement) d'une rupture sismique apporte des informations sur le comportement des failles lors d'un séisme (déformation cosismique) ainsi que sur leur comportement long terme. Les études portant sur les ruptures sismiques se sont concentrées presque exclusivement à terre, et se développent grâce aux techniques d'imagerie satellitaire et aérienne, en plus des observations sur le terrain. Or la sismicité mondiale se distribue pour plus des deux tiers en mer, et de plus les failles sous-marines ont la capacité de générer des tsunamis. Peu d'études, notamment quantitatives, ont été menées le long de failles sous-marines ayant rompu.

Au cours de la campagne ODEMAR, menée en 2013 à bord du N/O Pourquoi Pas ? de l'Ifremer, l'utilisation conjointe du ROV VICTOR 6000 de l'Ifremer (Remotely Operated Vehicule, figure 1) et de l'AUV Abyss de GEOMAR en Allemagne (Autonomous Underwater Vehicule, figure 2) a permis d'observer et de cartographier la faille sous-marine de Roseau, au sud de l'archipel des Saintes (Guadeloupe), à plus de 1000 m de profondeur. Cette faille a rompu le 21 novembre 2004, générant un séisme de magnitude 6.3, associé à un tsunami atteignant 3.5 m d'amplitude le long des côtes guadeloupéennes. Les résultats des campagnes BATHYSAINTES (2010) et GWADASEIS (2009) avaient permis de mettre en évidence les interactions entre tectonique, volcanisme et processus d'érosion et de sédimentation dans la zone.

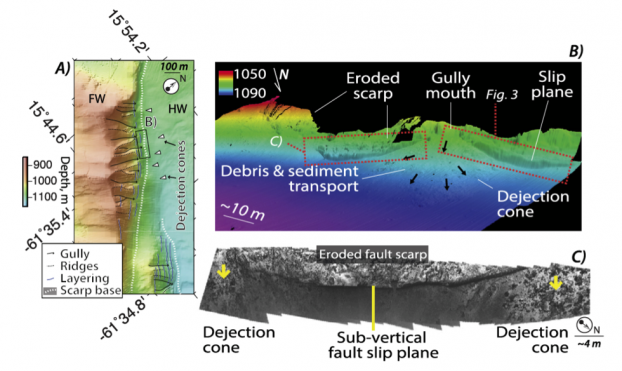

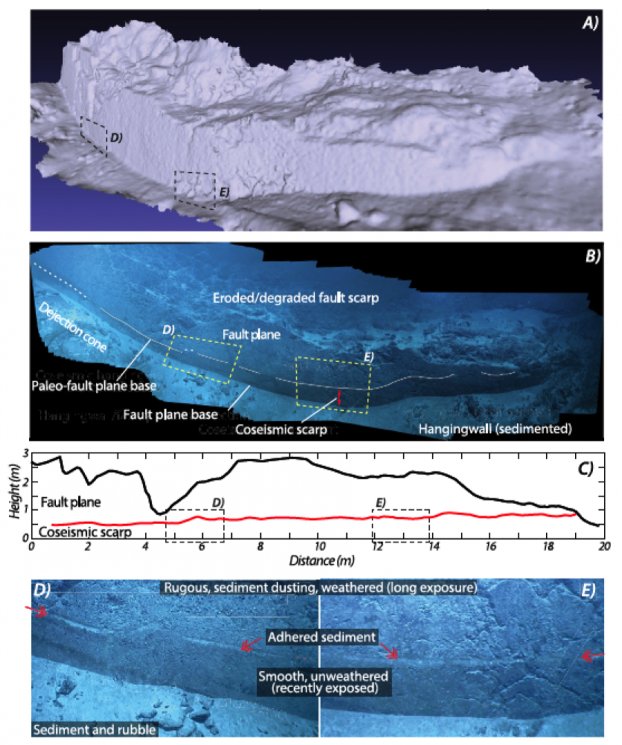

Les nouvelles données de bathymétrie et d'imagerie acquises sur ODEMAR par les véhicules sous-marins sont de très haute résolution, et ont permis d'étudier l'escarpement de faille à différentes échelles, de l'échelle régionale (environ 1 km) à une échelle similaire à l'échelle de l'affleurement à terre (quelques metres). L'escarpement cumulé de la faille normale est incisé par des chenaux, mais à sa base, de nombreux plans de failles verticaux ont été reconnus (figure 3). Pour la première fois, il a été possible d'identifier à la base d'un escarpement vertical de la faille, une bande du plan de faille exposé par la déformation cosismique (figure 4), Cette bande horizontale et continue montre une surface lisse et inaltérée par rapport au reste de l'escarpement qui est plus sédimenté et altéré. Ces différences de textures sont liées aux différences de temps d'exposition à la surface du fonds marin, suite à l'évènement de 2004. Un modèle numérique de terrain de cet escarpement, obtenu sur la base de données de vidéo-mosaïque, a permis de mesurer ce rejet cosismique, atteignant 0.9 m. Les photomosaïques du fonds, acquises à proximité immédiate de la base de l'escarpement, montrent de nombreuses fissures et fractures du fonds sédimenté, documentant une zone de dommage s'étendant à plus de 100 m de la faille. Ces différentes structures suggèrent que le séisme des Saintes a rompu en surface sur au moins 3 km, générant un rejet d'environ 1 m en surface, plus grand que le glissement modélisé sur la base de données sismologiques.

En 2017, la campagne SubSaintes aura pour but d'étendre les observations visuelles préliminaires effectuées en 2013, afin de quantifier le déplacement vertical et de cartographier la zone d'endommagement lié au séisme de 2004 sur le système de failles des Saintes entier. Pendant cette campagne qui sera menée sur le N/O L'Atalante, le ROV Victor 6000 et l'AUV ASTERIX (de l'Ifremer tous 3) seront déployés afin de déterminer l'extension probable en surface de la rupture de 2004, au delà des 3 km déjà cartographiés. Les échantillons récoltés le long des plans de failles et des édifices volcaniques permettront d'étudier la nature des dépôts, leur altération, de déterminer leurs âges, l'évolution géochimique du volcanisme le long de ce segment d'arc, ainsi que de mieux comprendre les interactions entre activité tectonique et volcanique.

Figure 1: ROV Victor 6000 (Ifremer) lors de sa mise à l'eau pendant la campagne ODEMAR en 2013. Victor peut acquérir des données haute résolution de vidéo-imagerie en plus des données de micro-bathymétrie. Il est également équipé d'un bras mécanique pour l'échantillonnage. Copyright: Campagne ODEMAR 2013 - Ifremer/CNRS.

Figure 2: Récupération de l'AUV Abyss 6000 (GEOMAR, Allemagne) après une plongée. Cet AUV est équipé d'un sondeur multi-faisceau et de capteurs variés (magnétomètre, turbidimetre). Copyright: GEOMAR.

Figure 3: Bathymétrie haute-résolution de la faille de Roseau obtenue par l'AUV (A) montrant la morphologie long -terme de la faille dont l'escarpement est érodé par des chenaux. La bathymétrie (B) et les photomosaïques (C) du ROV révèlent qu'à la base de l'escarpement cumulatif, des petits plans de failles verticaux sont préservés entre les chenaux. Modifié de Escartin et al. (2016).

Figure 4: Le long de l'un des plans verticaux de failles, à la base de l'escarpement cumulé, nu marqueur de la déformation cosismique est visible. Le modèle numérique de terrain de ce plan de faille est obtenu à partir de l'imagerie vidéo en utilisant une méthode de "structure from motion" (A). La vidéo-mosaïque montre qu'une bande horizontale lisse est préservée à la base de ce plan (B) présentant autrement une texture altérée (différence bien visible sur les images de détails, D, E). Entre ces deux surfaces, une ligne claire créée par des sédiments collés à la paroi est parallèle au fond de la mer et représente le paléo-fonds de la mer, avant le séisme qui a permis l'exposition de la bande cosismique. Le déplacement cosismique mesure 0,5 à 0,9 m le long de ce plan de faille (C). Modifié de Escartin et al. (2016).

Publication:

Escartín, J., Leclerc, F., Olive, J., Mevel, C., Cannat, M., Petersen, S., Augustin, N., Feuillet, N., Deplus, C., Bezos, A., Bonnemains, D., Chavagnac, V., Choi, Y., Godard, M., Haaga, K.A., Hamelin, C., Ildefonse, B., Jamieson, J.W., John, B.E., Leleu, T., Macleod, C.J., Massot-campos, M., Nomikou, P., Paquet, M., Rommevaux-jestin, C., Rothenbeck, M., Steinführer, A., Tominaga, M., Triebe, L., Campos, R., Gracias, N., Garcia, R., Andreani, M., 2016.

First direct observation of coseismic slip and seafloor rupture along a submarine normal fault and implications for fault slip history.

Earth Planet. Sci. Lett. 450, 96–107.

Leclerc, F., N. Feuillet and C. Deplus,

Interactions between active faulting, volcanism, and sedimentary processes at an island arc: Insights from Les Saintes channel, Lesser Antilles arc,

DOI: 10.1002/2016GC006337, in press in G-cubed.

Contact chercheurs:

- Javier Escartin, Institut de physique du globe de Paris (CNRS, Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité

[email protected], 01 83 95 76 61

- Frédérique Leclerc, Earth Observatory of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore. En septembre à l'Université Nice Sophia Antipolis, Géoazur, France

[email protected]